Les hommes bleus de Biribi

Biribi

Perrin, 2009

p.237-241 :

Cette liberté, cette initiative, d’autres sources, infiniment plus nombreuses, en ont porté la trace. A 1’heure de la sieste, dans la pénombre des chambrées, douloureusement, disciplinaires et bataillonnaires ont reporté sur leur peau l’expression et les signes de leur expérience. Les tatouages furent en effet la grande affaire de Biribi, où tous les hommes ou presque étaient « bleus ». Certains arrivent déjà tatoués au bataillon (un quart selon les comptages de Lacassagne, près de la moitié selon ceux du docteur Combe), souvenirs de la prison ou de la maison de correction, mais c’est pour la plupart dans les bagnes d’Afrique qu’ils livrent, en dépit de l’interdiction officielle, leur corps à l’aiguille du tatoueur. « Il faut y voir, surtout dans les pénitenciers militaires, une manière d’extérioriser d’une façon muette une pensée qui ne peut s’exprimer autrement, se souvient lucidement Paul Perret. C’est encore une protestation permanente dressée en caractères indélébiles […] l’exutoire de la douleur, du tourment. » Au petit nombre de mémoires ou de souvenirs, les corps tatoués des disciplinaires fournissent en contrepoint un immense récit de soi, récit sur soi, qui composa un temps une gigantesque archive vivante. Pour tous ces hommes qui « n’avaient d’existence que dans l’épaisseur de leur corps », les tatouages constituent le seul témoignage possible, une sorte de « degré zéro de l’autobiographie ». Un message à la signification ambiguë, tout à la fois marque de fierté pour celui qui a enduré et qui arbore la « bouzille », et stigmate d’infamie, indélébile, que certains cherchent plus tard à effacer ou à cacher. « Plus tard, quand il voudra prendre des bains de mer, il sera toujours obligé de chercher une crique isolée », se souvient la fille de Jo Attia. Des signes disjoints, épars, fragmentes, qui peinent à composer une histoire, qui disent la difficulté de la parole, de l’expression, du langage ; mais un récit tout de même, récit maudit a l’image de l’expérience de Biribi, puisque condamné à disparaître, à pourrir avec le corps du condamné qui le porte.

La pratique du tatouage est interdite. Elle est néanmoins générale, pratiquée à 1’heure du somme par les tatoueurs. Investis d’une évidente autorité technique, ceux-ci oeuvrent avec des instruments de fortune sur le corps dénudé des patients, étendus sur la paillasse. Faute d’aiguille ou de rasoir, on travaille au poinçon, à l’éclat de bois, à l’épine de cactus ou au morceau de boite de conserve affûté, au risque de 1’infection purulente. Tout peut servir de pigment : charbon, suie récupérée au fond de la marmite, éclats de tuile pour le rouge, d’ardoise pilée pour le bleu. Officiers et plus encore médecins sont fascinés par ces dessins. Observateurs attentifs de tous les signes de la déviance, dans lesquels ils espèrent pouvoir lire la vérité du phénomène, les médecins de la fin du XIXe siècle collectent, dans les prisons, les hôpitaux, les asiles, des matériaux souvent exceptionnels qui composent de véritables ethnologies du monde délinquant. Cesare Lombroso a ouvert le feu, et consacré aux tatouages, dans lesquels il voit un symptôme de sauvagerie et un signe d’insensibilité, des passages de son Uomo delinquante. Son rival, Alexandre Lacassagne, qui exerce en Algérie de 1878 à 1880 comme médecin auprès du 2e bataillon d’infanterie légère d’Afrique, alors stationné à Médéa près d’ Alger, entreprend un relevé systématique des tatouages des hommes du bataillon et publie en 1881 le premier ouvrage sur la question : Les Tatouages. Etude anthropologique et médico-légale. En appliquant une toile transparente sur le corps tatoué de 360 bataillonnaires et de 18 détenus du pénitencier militaire d’Alger, il décalque scrupuleusement 1333 tatouages qu’il colle sur des cartons de la même dimension, obtenant ainsi une reproduction «mathématique» du dessin, et complète l’enquête d’une batterie de vingt questions très précises portant sur le tatoué, le tatoueur, les procédés employés, les réactions du corps, les tatouages, etc. L’étude de Lacassagne est suivie de nombreuses autres, souvent publiées dans la revue qu’il a créée, les Archives d’anthropologie criminelle, emplie d’études sur les tatouages. Au vrai, il n’est pas un livre sur Biribi qui n’y consacre un chapitre ou un passage.

La pratique du tatouage est interdite. Elle est néanmoins générale, pratiquée à 1’heure du somme par les tatoueurs. Investis d’une évidente autorité technique, ceux-ci oeuvrent avec des instruments de fortune sur le corps dénudé des patients, étendus sur la paillasse. Faute d’aiguille ou de rasoir, on travaille au poinçon, à l’éclat de bois, à l’épine de cactus ou au morceau de boite de conserve affûté, au risque de 1’infection purulente. Tout peut servir de pigment : charbon, suie récupérée au fond de la marmite, éclats de tuile pour le rouge, d’ardoise pilée pour le bleu. Officiers et plus encore médecins sont fascinés par ces dessins. Observateurs attentifs de tous les signes de la déviance, dans lesquels ils espèrent pouvoir lire la vérité du phénomène, les médecins de la fin du XIXe siècle collectent, dans les prisons, les hôpitaux, les asiles, des matériaux souvent exceptionnels qui composent de véritables ethnologies du monde délinquant. Cesare Lombroso a ouvert le feu, et consacré aux tatouages, dans lesquels il voit un symptôme de sauvagerie et un signe d’insensibilité, des passages de son Uomo delinquante. Son rival, Alexandre Lacassagne, qui exerce en Algérie de 1878 à 1880 comme médecin auprès du 2e bataillon d’infanterie légère d’Afrique, alors stationné à Médéa près d’ Alger, entreprend un relevé systématique des tatouages des hommes du bataillon et publie en 1881 le premier ouvrage sur la question : Les Tatouages. Etude anthropologique et médico-légale. En appliquant une toile transparente sur le corps tatoué de 360 bataillonnaires et de 18 détenus du pénitencier militaire d’Alger, il décalque scrupuleusement 1333 tatouages qu’il colle sur des cartons de la même dimension, obtenant ainsi une reproduction «mathématique» du dessin, et complète l’enquête d’une batterie de vingt questions très précises portant sur le tatoué, le tatoueur, les procédés employés, les réactions du corps, les tatouages, etc. L’étude de Lacassagne est suivie de nombreuses autres, souvent publiées dans la revue qu’il a créée, les Archives d’anthropologie criminelle, emplie d’études sur les tatouages. Au vrai, il n’est pas un livre sur Biribi qui n’y consacre un chapitre ou un passage.

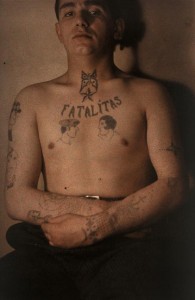

Que tatoue-t-on ? « Tout ce que peut imaginer un cerveau médiocre surexcité par la haine, l’érotisme ou la folie », répond un médecin [Louis Combes, Le soldat d’Afrique, p.140]. De 1’ensemble des relevés médicaux, que viennent compléter les collections de cliches réalisées au début du XXe siècle par les services de 1’Identité judiciaire de la Préfecture de police, émergent cependant quelques constantes. Le motif dominant est sans conteste d’ordre érotique ou sexuel (21 % du corpus de Lacassagne), et a le plus souvent partie liée avec 1’homosexualité : on y reviendra au chapitre suivant. Un large massif, moins homogène, est constitué de références au destin tragique des hommes de Biribi : il peut prendre la forme de symboles (le képi a viscope, le faisceau de pelle et pioche, le «falot », ou conseil de guerre en argot militaire, la crapaudine), de motifs exotiques évoquant 1’Afrique du Nord (palmier, dunes, visage d’Arabe, etc.), mais se réduit le plus souvent à de simples inscriptions qui attestent de l’expérience : « Souvenirs de Discipline », « Souvenirs d’Afrique », « Souvenirs du Maroc », « J’ ai souffert », « Maroc terre de souffrance », « Souvenirs d’Algérie », parfois même seulement une date, celle de l’arrivée au corps ou du passage en conseil de guerre. L’inscription, parfois, se double d’un message plus fort, qui dénonce l’oppression du système : « Honneur aux martyrs », « Inquisition militaire », « Martyr de 1’armée déporté à Biribi », « Vaincu, mais non dompté », « Vengeance ». Mais elle renvoie plus souvent encore à la fatalité d’un cycle du malheur, dont Biribi n’est qu’une étape : « Pas-de-chance », « Fatalitas », «Né sous une mauvaise étoile », « Avenir brisé », « Enfant du malheur », « Né pour souffrir », « Pour Debleir ».

Que tatoue-t-on ? « Tout ce que peut imaginer un cerveau médiocre surexcité par la haine, l’érotisme ou la folie », répond un médecin [Louis Combes, Le soldat d’Afrique, p.140]. De 1’ensemble des relevés médicaux, que viennent compléter les collections de cliches réalisées au début du XXe siècle par les services de 1’Identité judiciaire de la Préfecture de police, émergent cependant quelques constantes. Le motif dominant est sans conteste d’ordre érotique ou sexuel (21 % du corpus de Lacassagne), et a le plus souvent partie liée avec 1’homosexualité : on y reviendra au chapitre suivant. Un large massif, moins homogène, est constitué de références au destin tragique des hommes de Biribi : il peut prendre la forme de symboles (le képi a viscope, le faisceau de pelle et pioche, le «falot », ou conseil de guerre en argot militaire, la crapaudine), de motifs exotiques évoquant 1’Afrique du Nord (palmier, dunes, visage d’Arabe, etc.), mais se réduit le plus souvent à de simples inscriptions qui attestent de l’expérience : « Souvenirs de Discipline », « Souvenirs d’Afrique », « Souvenirs du Maroc », « J’ ai souffert », « Maroc terre de souffrance », « Souvenirs d’Algérie », parfois même seulement une date, celle de l’arrivée au corps ou du passage en conseil de guerre. L’inscription, parfois, se double d’un message plus fort, qui dénonce l’oppression du système : « Honneur aux martyrs », « Inquisition militaire », « Martyr de 1’armée déporté à Biribi », « Vaincu, mais non dompté », « Vengeance ». Mais elle renvoie plus souvent encore à la fatalité d’un cycle du malheur, dont Biribi n’est qu’une étape : « Pas-de-chance », « Fatalitas », «Né sous une mauvaise étoile », « Avenir brisé », « Enfant du malheur », « Né pour souffrir », « Pour Debleir ».

Ces motifs, au vrai, ne sont dominants que parce qu’ils nous renvoient un imaginaire plus cohérent. Mais de très nombreux tatouages, et peut-être la majorité, échappent à toute signification trop ciblée. On y trouve des emblèmes patriotiques ou fantaisistes, des animaux, l’effigie d’un grand explorateur, Stanley, Brazza ou le capitaine Marchand, des chefs d’Etat, la bataille de la Marne, etc. « Sur le nez on mettait un papillon, dont les ailes s’étalant sous les yeux donnaient au visage une expression baroque », se souvient un ancien des bataillons. A juste titre, Lacassagne rapporte que le motif, souvent imposé par le tatoueur, n’avait pas nécessairement de signification précise pour le tatoué : « nous avons rencontré beaucoup de tatoués qui ignoraient la signification des tatouages dont ils étaient porteurs ». C’est moins le motif particulier que la pratique et l’existence du tatouage qui constituent la marque de Biribi.

Ces motifs, au vrai, ne sont dominants que parce qu’ils nous renvoient un imaginaire plus cohérent. Mais de très nombreux tatouages, et peut-être la majorité, échappent à toute signification trop ciblée. On y trouve des emblèmes patriotiques ou fantaisistes, des animaux, l’effigie d’un grand explorateur, Stanley, Brazza ou le capitaine Marchand, des chefs d’Etat, la bataille de la Marne, etc. « Sur le nez on mettait un papillon, dont les ailes s’étalant sous les yeux donnaient au visage une expression baroque », se souvient un ancien des bataillons. A juste titre, Lacassagne rapporte que le motif, souvent imposé par le tatoueur, n’avait pas nécessairement de signification précise pour le tatoué : « nous avons rencontré beaucoup de tatoués qui ignoraient la signification des tatouages dont ils étaient porteurs ». C’est moins le motif particulier que la pratique et l’existence du tatouage qui constituent la marque de Biribi.

Il est d’ abord, en raison de son interdiction, la claire affirmation de la liberté de 1’homme puni ; tracé dans la peau par un autre détenu, il est une première forme d’intégration dans cette nouvelle société et l’appropriation de ses normes. A fleur de peau, il dit cette culture du corps, du muscle qui travaille tant les hommes. Ses formes brèves, ses dessins, ses symboles suffisent, dans leur pauvreté, à exprimer toute 1’experience de Biribi, les étapes du parcours, la souffrance, la haine. Elles sont la mémoire vive, le résumé brutal et indélébile d’une séquence tragique de sa vie inscrite pour la vie – PLV – au plus profond de la chair. A celui qui n’a plus rien, « il reste sa peau, sa peau il va en faire un drapeau ». Mais le tatouage dit aussi la force, le courage, la résistance. Car le tatouage, surtout dans les conditions où il est réalisé, est douloureux et dangereux. En être recouvert signale donc 1’Homme, le dur. Certains tatouages, comme ceux qui soulignent les contours des yeux, sont extrêmement douloureux. « Il faut de la constance pour l’endurer et, comme ils disent, être « le marle des marles » ». Mais 1’accumulation de tatouages dit plus encore. Celui qui en est recouvert, dont le torse, les membres et surtout Ie visage s’ornent de tatouages, celui-là sait qu’il est condamné à vivre éternellement en marge de la société. Non pas le « signe d’un manque absolu de raisonnement et de prévision, qui trahit un état mental bien précaire », comme le diagnostique le Dr Jude, mais la claire expression que la vie s’arrête là. « Lorsqu’ils se mettent dans cet état-là, ce sont des hommes perdus », explique Paul Perret. Le terme de « bouzille » prend ici tout son sens. « Quand ils se voient perdus et qu’ils savent que le sable d’Afrique aura leurs os, ils s’arrangent comme ça. Ici, tu sais, ils ne risquent pas de faire peur a personne. » En se défigurant, en se mettant ainsi volontairement hors du monde social, ces hommes prennent leur part de liberté. Nul geôlier, nul chaouch ne viendront «chercher» un tel détenu, « car ils savent que des hommes qui font ça sont prêts à tout. Un homme qui se fout de tout, c’est un homme dangereux qui, un beau jour, se fout de la peau d’un chaouch et aussi de la sienne comme d’une épluchure de banane » [P.Perret, A Biribi, p.185].

Il est d’ abord, en raison de son interdiction, la claire affirmation de la liberté de 1’homme puni ; tracé dans la peau par un autre détenu, il est une première forme d’intégration dans cette nouvelle société et l’appropriation de ses normes. A fleur de peau, il dit cette culture du corps, du muscle qui travaille tant les hommes. Ses formes brèves, ses dessins, ses symboles suffisent, dans leur pauvreté, à exprimer toute 1’experience de Biribi, les étapes du parcours, la souffrance, la haine. Elles sont la mémoire vive, le résumé brutal et indélébile d’une séquence tragique de sa vie inscrite pour la vie – PLV – au plus profond de la chair. A celui qui n’a plus rien, « il reste sa peau, sa peau il va en faire un drapeau ». Mais le tatouage dit aussi la force, le courage, la résistance. Car le tatouage, surtout dans les conditions où il est réalisé, est douloureux et dangereux. En être recouvert signale donc 1’Homme, le dur. Certains tatouages, comme ceux qui soulignent les contours des yeux, sont extrêmement douloureux. « Il faut de la constance pour l’endurer et, comme ils disent, être « le marle des marles » ». Mais 1’accumulation de tatouages dit plus encore. Celui qui en est recouvert, dont le torse, les membres et surtout Ie visage s’ornent de tatouages, celui-là sait qu’il est condamné à vivre éternellement en marge de la société. Non pas le « signe d’un manque absolu de raisonnement et de prévision, qui trahit un état mental bien précaire », comme le diagnostique le Dr Jude, mais la claire expression que la vie s’arrête là. « Lorsqu’ils se mettent dans cet état-là, ce sont des hommes perdus », explique Paul Perret. Le terme de « bouzille » prend ici tout son sens. « Quand ils se voient perdus et qu’ils savent que le sable d’Afrique aura leurs os, ils s’arrangent comme ça. Ici, tu sais, ils ne risquent pas de faire peur a personne. » En se défigurant, en se mettant ainsi volontairement hors du monde social, ces hommes prennent leur part de liberté. Nul geôlier, nul chaouch ne viendront «chercher» un tel détenu, « car ils savent que des hommes qui font ça sont prêts à tout. Un homme qui se fout de tout, c’est un homme dangereux qui, un beau jour, se fout de la peau d’un chaouch et aussi de la sienne comme d’une épluchure de banane » [P.Perret, A Biribi, p.185].

Anémiés, meurtris, « maquillés », «bouzillés », les corps des hommes de Biribi disent dans leur propre langage la douleur et la souffrance que constitue l’expérience africaine. « C’est le bagne qui entre en moi : Je ne pourrai bientôt plus cacher que je suis allé a Biribi … » [P.Perret, A Biribi, p.75].

Anémiés, meurtris, « maquillés », «bouzillés », les corps des hommes de Biribi disent dans leur propre langage la douleur et la souffrance que constitue l’expérience africaine. « C’est le bagne qui entre en moi : Je ne pourrai bientôt plus cacher que je suis allé a Biribi … » [P.Perret, A Biribi, p.75].

Tags: Afrique du Nord, bagne militaire, Bat d'Af, Biribi, bleu, camp, disciplinaire, Dominique Kalifa, homme bleu, Kalifa, Lacassagne, Lombroso, tatouage, tatoué, tatouer

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail