SOUVENIRS D’UN REVOLTE épisode 9

Par Jacob

Les derniers actes – Mon arrestation

(suite)

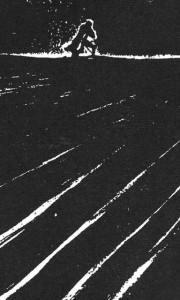

«Mais bah ! me dis-je, au bout d’un instant, je trouverai bien un amiral pour m’en offrir une autre.» Et, remis d’aplomb par cet espoir, je repris ma route. Je viens de dire : je repris ma route, mais ce n’est qu’une façon de parler ; car à vrai dire, je ne marchais plus sur une route, ni sur un chemin, ni même sur le plus humble des sentiers ; mais sur… sur quoi ? Comment pourrais-je vous expliquer ? Ce n’était pas un champ, ce n’était pas non plus un pré : c’était de la boue, de la sale boue, de l’abjecte boue jaunâtre et gluante, dans laquelle je m’empêtrais jusqu’aux chevilles.

Ho ! cette boue ! quand j’y pense encore, il m’en vient la chair de poule. Je faisais un pas en avant et trois en arrière. J’ignore comment je m’en tirai. Après une bonne heure de navigation dans cette mer visqueuse, j’arrivai enfin au moulin.

A quelques pas de la porte, adossé au mur, un jeune homme d’environ vingt printemps se tenait debout, le nez au vent, les mains dans les poches et – est-il besoin de le dire ? – les yeux braqués sur moi. L’air bonasse dont il m’examinait me suggéra l’idée de lui demander un service. En arrivant à lui, je lui racontai l’histoire du contrebandier, comme entrée en matière, en ayant soin de doubler le nombre de mes enfants : puisque avec deux enfants, j’ai eu raison du père éternel, me dis-je, avec quatre ce serait bien le diable si je ne réussissais pas avec cet innocent. Et, avant de lui laisser le temps de réfléchir, je le priai de me céder sa casquette…

– Je vas demander la permission à mon papa, me répondit-il d’un air candide et doucereux à rendre jaloux une carmélite.

Puis, me tournant les talons, il rentra dans le moulin. Prompt comme l’éclair, j’emboîtai le pas derrière lui et, avant qu’il eût ouvert la bouche, je refis mon petit boniment au papa. Comme je savais les paysans très intéressés :

– Je veux vous la payer, lui dis-je en sortant une pièce de deux francs de ma poche.

– Si le fils veut, moi, je veux aussi, me dit le papa.

Aussitôt «le fils» d’aller dans une pièce voisine et d’en revenir quelques secondes après, muni d’une brosse. Il brossa consciencieusement la casquette et me la remit poliment.

Pécaïre ! pauvre casquette ! elle avait dû être neuve et… propre… dans le temps jadis ; mais à l’époque où elle me fut offerte gracieusement, c’était bien la plus… culottée de toutes les casquettes. La brosse avait bien enlevé la poussière de farine, mais la crasse, qui ornait la visière, n’en ressortait que mieux. Vue au microscope, elle aurait fait horreur.

Que de millions de milliards de microbes ne renfermait-elle pas ! Enfin, faute de mieux, je la pris et m’en coiffai tout aussi fièrement que si c’eût été un huit-reflets. Son état de malpropreté me fit comprendre l’hésitation de ces braves gens à vouloir me la céder. Je les avais crus intéressés alors que ce n’était que de la délicatesse. Lorsque je voulus la leur payer ce fut des protestations à n’en plus finir. Pour avoir le dernier mot force me fut de jeter les quarante sous sur une table et de m’enfuir aussitôt en les remerciant.

Cela fut même cause que j’oubliai de leur demander le chemin le plus court pour atteindre la gare ainsi que l’heure du prochain train. Ils auraient pu sûrement me renseigner car, à la campagne, tout le monde sait l’horaire par cœur, de mémoire.

Plusieurs groupes d’habitations formant chacun soit un hameau soit un village s’offraient à mes regards. Lequel était Wiry-au-Mont ? Là était la question. Alors, comme je suis de ceux qui ne lambinent pas pour prendre une décision, je mis le cap sur le plus proche, en faisant comme ces navires qui, faute de vents favorables, gouvernent au plus près, pour faire porter leur voile.

À mi-chemin, dans l’aire de ma route, je vis un travailleur de la terre à son ouvrage. J’allai vers lui.

– Est-ce encore loin Wiry-au-Mont ? lui demandai-je.

Il étendit le bras vers le groupe de chaumières que je m’étais proposé pour but.

-Voilà Wiry-au-Mont, me dit-il.

– À quelle heure passe-t-il un train ?

Il se gratta l’occiput comme pour mieux réfléchir, puis :

– Celui de 8 heures est passé, dit-il après avoir consulté sa montre, mais il y en a un autre à 11 heures.

Je le remerciai et partis. Tandis que je continuai ma route, je résolus de ne point m’arrêter à ce village. Attendre jusqu’à 11 heures ne me parut pas prudent. Il vaut mieux profiter de ce désavantage pour continuer d’avancer et gagner du terrain, me dis-je in petto. Ce que je fis d’ailleurs.

Sur la frontière du village, à quelques mètres des premières habitations, je rencontrai le facteur, un gourdin à la main, sa boîte aux lettres en bandoulière, marchant tout joyeux en sifflotant l’air de Viens Poupoule. Il me rendit le salut que je lui adressais et continua son chemin sans me regarder comme une bête curieuse. Cela m’étonna tellement j’en déduisis de bons présages. «Si le télégraphe avait marché, me dis-je en moi-même, nul doute qu’il le sût. D’autre part, se passe-t-il le moindre événement qu’il n’en soit avisé l’un des premiers par la rumeur publique. Or son regard n’a rien laissé paraître de tout cela. Ça va, mon vieux ! Ce n’est pas encore cette fois-ci que l’on ne verra Paris.» Puis, le cœur léger, le sourire aux lèvres et le crayon sur l’oreille pour me donner une contenance, j’entrai résolument et majestueusement dans Wiry-au-Mont.

Vers le milieu du village, je mis à profit de trouver un débit de tabac pour m’y approvisionner en scaferlati et en allumettes. Là encore, à l’attitude du débitant qui me vint servir, j’en déduisis que la nouvelle du drame n’était pas encore parvenue jusque-là. Et, de plus en plus satisfait, je continuai d’avancer. Hardi petit ! bouffe des kilomètres ! Après Witry-au-Mont je gagnai Allery, puis Dreuil. Ce fut entre ces deux derniers villages que je fis la rencontre de deux gendarmes à cheval.

Je serais bien en peine de dire si nous nous aperçûmes réciproquement au même instant ; étant à cheval ils avaient l’avantage de me pouvoir voir avant que je les visse ; ce que je sais c’est que je les aperçus à un bon demi-kilomètre de moi. Sur le coup, positivement, j’allais couper à travers champ dans l’intention d’atteindre un petit bois sur ma droite à une distance d’un kilomètre environ ; mais je changeai subitement d’idée. J’étais encore sous la bonne impression que m’avait produite l’attitude du facteur et celle du marchand de tabac. Or m’enfuir à travers champs ne serait-ce pas leur paraître suspect ? D’autre part, en supposant qu’ils fussent prévenus du drame de Pont-Rémy, m’enfuir à leur approche ne serait-ce pas leur indiquer que j’en étais l’un des auteurs ? Le leur persuader même ? Convaincu par la logique de ce raisonnement j’avançai droit sur eux, l’air insouciant, toujours mon crayon sur l’oreille et mon revolver en main.

«Et puis, quoi ! continuai-je de penser tout en marchant, ils ne sont que deux et s’il faut se battre nous nous battrons. S’ils m’attaquent, ils trouveront à qui parler : ils gagneront la croix ou bien ils ne jouiront pas de leur future retraite. Tant pis pour eux, après tout. Ça coûte cher parfois de défendre les riches. Risques de profession, tout comme moi en leur faisant la guerre.» Et à mesure que je m’approchais d’eux, cette idée me souriait davantage. J’étais fatigué, très fatigué, et la perspective de monter à cheval n’était pas pour me déplaire. Je cherchais déjà un point de mire afin de les dégringoler de dessus le canasson. Celui de gauche, surtout, me faisait envie avec sa robe couleur chocolat ; je me sentais déjà dessus, dévorant des kilomètres, échappant à mes ennemis. A vingt mètres d’eux, j’armai mon revolver, le tenant dans ma poche, prêt à faire feu dans cette position, puis de l’autre main, à la militaire, je les saluai.

– Bonjour, bonjour, leur criai-je audacieusement.

– Bonjour, bonjour, leur criai-je audacieusement.

– Bonjour, bonjour, me répondirent-ils en continuant leur chemin, sans m’inquiéter.

Je respirai d’aise. S’ils m’avaient attaqué, je les aurais tués sans aucun scrupule. C’est la guerre sociale. Si je ne me défendais pas, ils m’enlevaient la vie ou la liberté, ce qui revient au même. Mais je préférais que les choses se passassent ainsi. Je ne tue pas pour le plaisir de tuer. Cela est bon pour les honnêtes gens, les militaires, par exemple. Un bandit pense et agit tout autrement.

Lorsqu’ils furent un peu plus loin, je laissai tomber mon mouchoir à terre afin de le ramasser et de pouvoir ainsi les observer, à la dérobée, sans qu’ils s’en doutassent. Au même instant, comme par magie, ils arrêtèrent leur monture. Était-ce pour m’observer, ou bien pour tout autre motif ne me concernant pas? Il me serait bien difficile de le dire.

Néanmoins, comme j’étais dans un de ces moments où les choses les plus naturelles et les plus simples paraissent extraordinaires et défavorables, j’agis comme si leur manœuvre me concernait.

Apercevant un paysan qui jardinait à deux cents mètres du chemin, je l’interpellai avec des phrases confuses, accompagnant mes paroles de gesticulements de bras, mimant en quelque sorte ce que je lui disais.

Crut-il reconnaître en moi quelqu’un de sa connaissance ? Il m’est permis de le croire, car il me répondit en agitant sa main et en me criant très fortement :

– Bonjour !

Si les gendarmes s’étaient arrêtés pour moi, cette manœuvre me réussit, car ils repartirent aussitôt, continuant à chevaucher vers Allery, en me laissant poursuivre tranquillement mon chemin.

Tout en atteignant Dreuil dont j’apercevais depuis longtemps les quelques pâtés de masures formant tout le hameau – car Dreuil n’est qu’un petit hameau -, je réfléchissais à l’attitude de ces deux gendarmes. Étaient-ils au courant de l’affaire, ou bien l’ignoraient-ils ? Étaient-ils à ma poursuite, à ma recherche pour mieux dire, ou bien n’avais-je dû leur rencontre qu’à leur promenade habituelle ? Telles étaient les questions que je me posais.

Et, de déduction en déduction, je conclus à la négative : «Ils sont plutôt gaffeurs de leur naturel, me dis-je, et pèchent plus souvent par excès de zèle que par relâchement. Or, s’ils avaient été informés de l’affaire, nul doute qu’ils m’eussent arrêté, questionné tout au moins.» En effet, par la suite j’appris qu’à ce moment ils n’avaient encore reçu aucun ordre relatif à mon arrestation : j’avais donc pensé juste. Mais n’empêche que cette façon d’apprécier leur conduite fut une des causes de ma perte : «Puisqu’ils ne sont pas informés depuis trois heures qu’a eu lieu le drame, me dis-je encore, ils ne le seront jamais. Seules, les gendarmeries limitrophes de Pont-Rémy ont dû être avisées.» Et, confiant dans cette manière de voir, je relâchai ma prudence.

En arrivant à Dreuil, je tournai à droite, enfilant un étroit chemin conduisant sur la route d’Airaines. À l’un des coins se trouvait un café-auberge, le café du Commerce. Mes jambes, n’étant plus aiguillonnées par la crainte du danger, me dirent qu’elles seraient bien aises de se reposer une heure ; mon estomac qui n’avait rien absorbé depuis quatre heures – j’étais parti de Paris sans dîner, n’ayant pas faim – me dit à son tour qu’il ne serait point fâché de donner asile à quelques aliments. Ces demandes me furent adressées d’une façon si cajolante que je n’eus pas le courage de résister à ces deux parties de mon tout. Je les aime tant, les pauvres !

Guenille si l’on veut, ma guenille m’est chère… comme dit l’autre. J’entrai donc à l’hôtel du Commerce de Dreuil pour faire droit à leur sollicitation.

J’y fus reçu par une personne de vingt-cinq printemps. Après m’être fait servir un Bhyrr à l’eau, je lui demandai s’il était possible de casser une croûte.

– Oh! vous savez, me dit-elle en esquissant un léger sourire, montrant ses blanches dents, façon de faire voir qu’elles n’étaient pas gâtées, nous ne sommes pas bien montés à la campagne… Je ne puis vous offrir que des œufs, du beurre. Vous comprenez, le boucher n’est pas encore venu et nous n’en avons pas dans le hameau : il faut aller jusqu’à Airaines.

Puis, après une courte pause :

– Je puis vous offrir des sardines à l’huile, ajouta-t-elle.

– Mais c’est plus qu’il n’en faut, lui dis-je pour la mettre à son aise. Ne vous mettez donc pas en peine, brave femme. Donnez-moi des œufs, du beurre, des sardines à l’huile ainsi qu’une chopine de vin pour arroser le tout. Cela me suffira.

Et, sans plus de façon, j’avalai d’un trait mon apéritif afin d’étancher la fièvre qui me séchait la gorge ; puis je sortis un journal de ma poche et me mis à le lire.

L’hôtesse passa dans une pièce voisine, la cuisine sans doute.

Je l’entendis ouvrir des tiroirs, remuer des bouteilles, essuyer des verres, prendre des assiettes, des cuillers et des fourchettes. Quel remue-cuisine, mes enfants ! Tout ce cliquetis de fer-blanc, de verre et de terre cuite me fit entendre que mon arrivée était tout un événement. Les voyageurs ne doivent pas faire queue à l’hôtel du Commerce de Dreuil ! Pécaïre ! comme elle avait l’air affairée la pauvre hôtesse de vingt-cinq printemps.

Lorsqu’elle m’eut servi, je la voyais rôder autour de moi, avec des diplomaties d’attitude, ne sachant au juste comment s’y prendre pour satisfaire sa curiosité.

(A suivre).

Tags: Alexandre Jacob, Allery, Auberge, café, campagne, casquette, Dreuil, fugitif, fuite, gendarme, Jacob, Romain Louvel, serveuse, Souvenirs d'un révolté, Wiry au Mont

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail