Murs murs de la mort

Archéopages est une revue devenue trimestrielle bien après sa création en 2000. Elle informe les acteurs de l’archéologie préventive, pour la si peu modique somme de 20€00, des résultats de leurs recherches et de leurs activités. Publié par la Documentation Française, le magazine est associé à l’INRAP et, dans son numéro 25 du mois d’avril 2009, il permet à Marie Pascale Mallé, auteure de plusieurs ouvrages sur la Guyane, de se pencher sur l’histoire de la colonie pénitentiaire entrevue par le prisme de son architecture. Dans ce long et fort instructif papier, elle révèle une volonté délibérée d’exclusion qui se concrétise dans l’organisation même des bâtiments et locaux de l’AP. Car, très vite, l’idée positiviste de l’amendement des criminels par le travail et la colonisation cède la place à tout un système éliminatoire. Ce n’est plus alors un lieu de vie qui est ici décrit.

Archéopages est une revue devenue trimestrielle bien après sa création en 2000. Elle informe les acteurs de l’archéologie préventive, pour la si peu modique somme de 20€00, des résultats de leurs recherches et de leurs activités. Publié par la Documentation Française, le magazine est associé à l’INRAP et, dans son numéro 25 du mois d’avril 2009, il permet à Marie Pascale Mallé, auteure de plusieurs ouvrages sur la Guyane, de se pencher sur l’histoire de la colonie pénitentiaire entrevue par le prisme de son architecture. Dans ce long et fort instructif papier, elle révèle une volonté délibérée d’exclusion qui se concrétise dans l’organisation même des bâtiments et locaux de l’AP. Car, très vite, l’idée positiviste de l’amendement des criminels par le travail et la colonisation cède la place à tout un système éliminatoire. Ce n’est plus alors un lieu de vie qui est ici décrit.

Urbanisme de ségrégation, architectures d’enfermement

Urbanisme de ségrégation, architectures d’enfermement

Les bagnes de Guyane

Marie-Pascale Mallé

Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée

Archéopage

N°25

Avril 2009

En décidant la fermeture des bagnes portuaires métropolitains et l’envoi de leurs détenus en Guyane, le décret du 27 mars 1852 mettait un terme au long débat sur la place des délinquants dans la société qui avait agité l’opinion française dans la première moitié du XIXe siècle. Les partisans de la réinsertion sociale des condamnés prônaient l’abandon du système cellulaire et la réhabilitation par le travail. Leurs adversaires, au contraire, transposant à la société les récentes découvertes médicales sur la contagion, souhaitaient « purger » la France de « cette population pullulant de criminels qui la menacent et la troublent incessamment[1] ». La « transportation » des criminels hors du territoire national et la colonisation par l’élément pénal, sur le modèle des expériences britanniques en Australie, étaient dans l’air du temps.

Le territoire dévolu à l’expérimentation ne fut pas choisi au hasard. Après le cuisant échec de l’expédition de Choiseul (1763) où des milliers de colons avaient trouvé la mort, l’image de la Guyane s’était considérablement dépréciée. Le pays de l’Eldorado était devenu une terre maudite, dont il était préférable de laisser la mise en valeur aux criminels, d’autant que l’abolition de l’esclavage, en 1848, avait fait disparaître la main-d’œuvre gratuite.

La création des bagnes coloniaux satisfaisait donc aussi bien les tenants de la rédemption par le travail, surtout le travail de la terre, que les lobbies de la colonisation et ceux qui souhaitaient débarrasser le sol français des indésirables. Les colons guyanais[2] en revanche, rejetèrent avec force le projet, arguant qu’« il serait d’une extrême imprudence de placer des Blancs dans un tel état de dégradation sous les yeux des Noirs ». N’étant pas entendus, ils exigèrent que l’État rachète leurs terres afin d’évacuer la colonie avant qu’elle ne soit envahie par « la lie de la société française », mais nul n’en tint compte.

Quatre jours après la promulgation du décret, un premier convoi de forçats quitta la France pour la Guyane. D’autres suivirent à un rythme accéléré. La métropole était pressée de se débarrasser des condamnés aux travaux forcés, pourtant les bagnes coloniaux ne furent officiellement institués que quatre ans plus tard, par la loi du 30 mai 1854. Celle-ci Stipulait que la peine de travaux forcés serait désormais subie en Guyane ; que les condamnés y seraient employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation; qu’une fois leur peine achevée, les bagnards seraient astreints à la « duplication de la peine » ou « doublage », c’eSt-à-dire qu’ils auraient l’obligation de résider dans la colonie un temps équivalent à celui de leur condamnation; enfin, que les condamnés à huit ans et plus devraient y séjourner définitivement, s’établissant comme colons et épargnant à tout jamais à la métropole leur présence indésirable

Qui étaient ces indésirables dont on voulait débarrasser le sol français ? L’administration pénitentiaire (« l’A.P. ») distinguait quatre catégories de condamnés : les transportés, les libérés, les déportés, les relégués.

La plus grande partie des bagnards étaient des transportés, c’eSt-à-dire des condamnés de droit commun, originaires de la métropole ou des colonies françaises. Après 1852 et la fermeture des arsenaux de Brest, Rochefort et Toulon, la peine de travaux forcés fut assortie de la « transportation » en Guyane. Entre 1852 et 1862, 12 750 forçats y furent envoyés afin de mettre en valeur l’est du pays. Constatant l’effrayante mortalité qui régnait dans ces premiers établissements pénitentiaires, l’État décida de ne plus transporter en Guyane que les condamnés originaires des autres colonies, les races noires et jaunes étant réputées mieux supporter le climat équatorial que les Européens. Ceux-ci furent désormais dirigés vers la Nouvelle-Calédonie[3]. Mais la transportation vers « ce paradis pour les condamnés », comme le décrivit une campagne de presse, ne parut bientôt plus à l’opinion française une punition suffisante. A partir de 1887, les condamnés aux travaux forcés d’origine européenne furent de nouveau transportés en Guyane.

Bien qu’ils aient été condamnés à la même peine, il existait une ségrégation de fait entre les transportés blancs et les condamnés de couleur. Dès le départ, se fondant sur le préjugé qu’ils résistaient mieux à la chaleur et aux fièvres que les Blancs, on a utilisé les Noirs aux travaux les plus durs. Pour construire le camp de Saint-Louis, sur le Maroni, 38 Noirs furent extraits du pénitencier de Saint-Georges afin de, « comme il eût été prudent de le faire toujours, défricher le terrain avant les Blancs ». Les lieux de travail et d’internement étaient distincts. Saint-Georges, construit par des Noirs pour les mêmes raisons ne fut bientôt plus peuplé que de Noirs afin de ne pas mêler les deux races. Les transportés noirs devaient effectuer neuf heures de travaux forcés par jour au lieu de sept pour les transportés d’origine européenne et leurs rations alimentaires étaient moindres. Les mêmes préjugés et la même méfiance entouraient les transportés asiatiques ou arabes. Jouant sur les haines raciales, l’administration pénitentiaire employa parfois ces derniers comme « porte-clés », petits chefs haïs des autres condamnés, à qui ils le rendaient bien.

Qu’ils soient seulement tenus d’effectuer le « doublage » ou définitivement astreints à résidence[4], les libérés n’étaient souvent pas mieux considérés que les transportés en cours de peine. Dans les établissements autres que le Maroni, ils devaient vivre dans des camps où ils étaient confondus avec les condamnés, étaient logés dans les mêmes cases, vêtus du même costume, soumis en tout au même régime disciplinaire et punis dès qu’ils essayaient de faire valoir leur Statut. A Saint-Laurent, où ils vivaient libres mais réduits à la mendicité, ils étaient considérés comme des criminels en puissance qui, un jour ou l’autre, seraient poussés à voler ou à s’enfuir et retourneraient au bagne.

Qu’ils soient seulement tenus d’effectuer le « doublage » ou définitivement astreints à résidence[4], les libérés n’étaient souvent pas mieux considérés que les transportés en cours de peine. Dans les établissements autres que le Maroni, ils devaient vivre dans des camps où ils étaient confondus avec les condamnés, étaient logés dans les mêmes cases, vêtus du même costume, soumis en tout au même régime disciplinaire et punis dès qu’ils essayaient de faire valoir leur Statut. A Saint-Laurent, où ils vivaient libres mais réduits à la mendicité, ils étaient considérés comme des criminels en puissance qui, un jour ou l’autre, seraient poussés à voler ou à s’enfuir et retourneraient au bagne.

Les déportés étaient des prisonniers d’opinion condamnés à l’exil. Le Directoire avait ouvert la voie en déportant en Guyane dissidents et prêtres réfractaires. Les régimes qui lui succédèrent continuèrent en y exilant les insurgés de juin 1848, les opposants à Louis-Napoléon Bonaparte et les « traîtres » coupables « d’intelligence avec l’ennemi ». Dans la première moitié du xxe siècle, les « politiques » furent essentiellement des nationalistes africains ou indochinois.

Les déportés n’étaient pas soumis aux travaux forcés et leur travail devait être rémunéré. Tenus à l’écart du reste de la population pénale davantage par crainte de la contagion de leurs idées que par respect de leur condition Spécifique, ils furent regroupés d’abord sur l’île Saint-Joseph puis sur l’île du Diable. Les déportés se sont toujours battus pour faire respecter leur Statut, protestant régulièrement par écrit auprès du gouverneur exaspéré par cette « indiscipline » ou, comme les libérés et les relégués, en se cramponnant aux petits privilèges qui les distinguaient des condamnés de droit commun : leur maigre salaire ou le droit de porter la barbe.

La loi du 27 mai 1885 instaura un nouveau Statut, celui des relégués, pour les récidivistes. Il suffisait de totaliser quatre condamnations à plus de trois mois pour, une fois la peine de prison purgée en France, être exilé à vie en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie.

En 1887, la moitié nord du territoire du Maroni fut affecté à la relégation. Sauf pour les femmes regroupées à Saint-Laurent avec les transportées dans le couvent des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, le territoire de la relégation était bien distinct de celui de la transportation. Pourtant, et bien qu’ils aient déjà purgé la totalité de leur peine en métropole et ne soient que des interdits de séjour, l’administration pénitentiaire considérait les relégués comme des condamnés à part entière et s’en méfiait beaucoup, d’autant qu’ils étaient nombreux[5]. En 1895, on déplorait qu’ils puissent circuler librement à l’intérieur de leur camp. A Saint-Jean-du-Maroni, l’emplacement de la caserne fut choisi de façon à « protéger le quartier administratif contre un mouvement possible des relégués » et son accès leur fut interdit « afin d’éviter tout contact entre eux et la troupe ».

Entre 1852 et 1938, 52 000 transportés condamnés aux travaux forcés, 329 déportés politiques et 15 600 relégués (dont 913 femmes, transportées ou reléguées) furent envoyés en Guyane. Malgré la minutie de l’administration à définir chaque catégorie de bagnards, le personnel de l’A.P. n’eut aucun scrupule à confondre l’ensemble des condamnés (et des libérés !) qui n’eurent de cesse de revendiquer leur Statut propre par des détails souvent dérisoires. Ainsi, les relégués se révoltèrent rarement, mais le port des « effets bariolés[6] » qu’on voulut leur imposer parut une brimade suffisante pour susciter la révolte de 1931.

De la rédemption à l’expiation rigoureuse du crime

De la rédemption à l’expiation rigoureuse du crime

Les archives du bagne conservées au centre des archives d’Outre-mer (CAOM) à Aix-en-Provence témoignent du durcissement de la condition des bagnards à la charnière des XIXe et XXe siècles. Pendant les trente premières années du bagne colonial, même si dans les faits la vie des bagnards était de peu d’importance[7] et si le cynisme n’était pas absent[8]8, certains des administrateurs ont sincèrement cru à l’utopie de colonisation et de réhabilitation mise en avant à la création de l’institution. Une fois leur peine purgée, les bagnards pourraient s’établir comme colons, recevoir une terre, fonder une famille et devenir membres à part entière de cette nouvelle humanité régénérée par le travail. Mais à partir de 1887, date à laquelle on rouvrit la Guyane aux condamnés européens, la volonté de ségrégation et de répression semble avoir primé sur toute autre préoccupation. On établit entre population libre et population d’origine pénale une séparation Stricte, qui se traduisit dans l’urbanisme et dans la construction de nouveaux locaux normalisés.

La crainte de la « contagion » conduisit également à introduire des clivages au sein des transportés, qui furent répartis en catégories elles-mêmes divisées en classes en fonction de leur faute, de leur conduite au bagne et de leur aptitude à la rédemption. On isola les incorrigibles (les « inco ») des autres détenus dans des camps forestiers de sinistre mémoire. Chaque classe avait un régime particulier, la troisième classe effectuant les travaux les plus pénibles. Il fallait parvenir en première classe pour bénéficier d’une concession ou obtenir un emploi chez un particulier.

Le maître mot fut désormais « l’expiation rigoureuse du crime ». Le décret du 4 septembre 1891 aggrava les conditions de détention des transportés et imposa la construction de nouveaux locaux disciplinaires pour punir toute infraction, rébellion ou tentative d’évasion. Les circulaires de l’A.P. détaillèrent avec minutie la hiérarchie des types d’emprisonnement : la prison collective de jour ou de nuit, la cellule (claire), le cachot (sombre), l’isolement, la réclusion. Ces peines étaient assorties de brimades physiques telles que le régime au pain sec et à l’eau, l’obligation de silence, la suppression des promenades ou du travail, la « boucle » simple ou double, entrave à un ou deux anneaux dans laquelle on immobilisait la nuit les pieds du bagnard, le fouet. Ce durcissement fut d’autant plus violent qu’il intervint dans un monde clos, où régnait un arbitraire total, À propos du camp disciplinaire de Charvein, un inspecteur notait en 1904 : « L’arbitrage des agents subalternes tient seul lieu de règle dans le prononcé des punitions. Les fers, la cellule, le cachot sont appliqués sans mesure et comme au hasard et prolongés pendant des jours et des mois, même pour les infractions les plus légères, pour bavardage par exemple »[9]. Jusqu’en 1925, le régime du bagne fut extrêmement dur. C’est grâce à la campagne de presse du journaliste Albert Londres (1923) et à l’action de l’Armée du Salut qu’il fut assoupli.

La plupart des pénitenciers guyanais ont disparu, mangés par la forêt. Il n’en subsiste des vestiges importants qu’aux îles du Salut et sur le Maroni. L’architecture et l’urbanisme de ces sites illustrent parfaitement la ségrégation et l’enfermement voulus par les mesures de 1891.

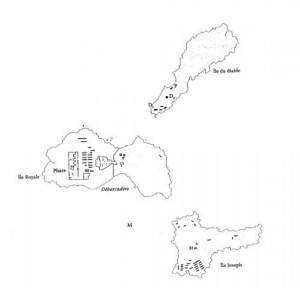

Situées au large de Kourou, les îles du Salut furent le premier site affecté au bagne. Dès l’origine, une répartition Spatiale des fonctions fut instaurée entre les trois îles et au sein de chacune d’elles (Clair, Mallé, 2001).

Sur une gravure publiée en 1860 dans l’Illustration, l’île Royale, la plus grande des trois îles du Salut, où s’installa l’état-major, apparaît divisée en deux par une muraille isolant le quartier militaire du quartier des condamnés. Deux grands hôpitaux en pierre de taille y furent édifiés dans les années 1860, l’hôpital militaire pour le personnel libre et l’hôpital des transportés pour les bagnards. La chapelle était commune à tous, mais une clôture en bois tourné marquait la frontière entre transportés et population libre[10]. Même dans la mort, les deux populations ne se mêlaient pas. Le cimetière était réservé aux surveillants et à leur famille. Les bagnards quant à eux n’avaient droit à aucune sépulture. Leur corps cousu dans un linceul et lesté était chargé dans une chaloupe et immergé au large de l’île Royale.

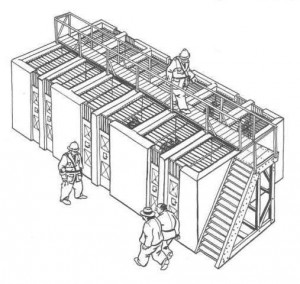

À la fin du XIXe siècle, cette ségrégation parut insuffisante. Inspectant en 1894 les îles du Salut, l’ingénieur Fontaneilles s’indignait : « Les bâtiments sont disposés sans ordre et les cases des condamnés sont mêlées à celles des surveillants. » Il mit en place sur l’île Royale un véritable plan d’urbanisme qui séparait nettement les différentes catégories d’habitants, créant un quartier des condamnés et un quartier administratif, les logements des surveillants servant de tampon entre les deux. Obsédé par la surveillance, Fontaneilles voulait aussi que les transportés soient enfermés dans des bâtiments solides. Il fit remplacer les toitures en wapa de leurs cases par de la tôle ondulée, « beaucoup moins facile à démolir de l’intérieur, surtout sans bruit». Aux cases éparses du début se substitua, après 1895, un véritable quartier des condamnés bien distinct des autres constructions : deux corps de bâtiment symétriques construits de part et d’autre d’une cour intérieure fermée par une enceinte abritaient de grands dortoirs collectifs munis de bat-flanc[11]. Situé immédiatement à côté du camp des transportés, le quartier disciplinaire était constitué de deux prisons communes et de 32 cellules. On y ajouta 34 cellules supplémentaires en 1894.

L’île Saint-Joseph, d’abord réservée aux prisonniers politiques, reçut au départ un aménagement semblable à celui de l’île Royale : église, presbytère, bâtiments administratifs, magasins, logements et ateliers. Mais, dans le but de rendre à la peine de travaux forcés « son caractère indispensable d’intimidation et d’exemplarité », le décret du 4 septembre 1891 l’affecta aux transportés fautifs condamnés à la peine de réclusion cellulaire par le tribunal maritime Spécial de la colonie. Celle-ci consistait en l’enfermement cellulaire de jour et de nuit, à l’isolement permanent et au silence absolu, ce qui nécessita la construction de locaux Spéciaux et valut à l’île Saint-Joseph son surnom de « la Silencieuse ». Le camp de la réclusion de l’île Saint- Joseph, construit entre 1896 et 1906 et agrandi en 1913, devint le lieu d’enfermement le plus redouté de Guyane, « le bagne du bagne, les oubliettes de la transportation », comme le qualifia Albert Londres dans les articles qui contribuèrent à faire disparaître cette prison, qui ne fut fermée qu’en 1938.

L’île Saint-Joseph, d’abord réservée aux prisonniers politiques, reçut au départ un aménagement semblable à celui de l’île Royale : église, presbytère, bâtiments administratifs, magasins, logements et ateliers. Mais, dans le but de rendre à la peine de travaux forcés « son caractère indispensable d’intimidation et d’exemplarité », le décret du 4 septembre 1891 l’affecta aux transportés fautifs condamnés à la peine de réclusion cellulaire par le tribunal maritime Spécial de la colonie. Celle-ci consistait en l’enfermement cellulaire de jour et de nuit, à l’isolement permanent et au silence absolu, ce qui nécessita la construction de locaux Spéciaux et valut à l’île Saint-Joseph son surnom de « la Silencieuse ». Le camp de la réclusion de l’île Saint- Joseph, construit entre 1896 et 1906 et agrandi en 1913, devint le lieu d’enfermement le plus redouté de Guyane, « le bagne du bagne, les oubliettes de la transportation », comme le qualifia Albert Londres dans les articles qui contribuèrent à faire disparaître cette prison, qui ne fut fermée qu’en 1938.

Les ruines du camp de la réclusion sont aujourd’hui envahies par les lianes et les figuiers étrangleurs. On peut encore suivre les longs couloirs qui distribuaient les doubles rangées de cellules séparées par des ensembles de préaux à ciel ouvert où s’effectuait en solitaire l’heure de promenade quotidienne. Les cellules minuscules n’étaient meublées que d’un bat-flanc qui devait être relevé dans la journée et sur lequel le prisonnier était attaché la nuit par la « boucle ». Cette mortification supplémentaire ne fut supprimée qu’en 1925 et ce n’est qu’en 1936 que le condamné eut droit à un tabouret pour s’asseoir dans la journée. La surveillance était incessante : les cellules comportaient pour tout plafond une grille à travers laquelle les gardiens qui circulaient sur une passerelle surélevée surveillaient les condamnés nuit et jour.

La plupart des 71 réclusionnaires enfermés en 1938 à Saint-Joseph avaient été condamnés à cette peine inhumaine pour tentative d’évasion sans atteinte à autrui.

Entourée de courants violents et de requins, l’île du Diable, dont il était réputé impossible de s’échapper, fut dévolue aux quarantaines en cas d’épidémie, aux lépreux puis au premier « déporté en enceinte fortifié », le « traître Dreyfus ». Unique détenu de l’île, Alfred Dreyfus fut d’abord logé dans une petite maison située à proximité du poste de garde. Mais, même dans cet isolement extrême, le régime s’est durci. En 1897, on lui construisit une nouvelle cellule, divisée en deux par une grille derrière laquelle se tenaient en permanence ses gardiens et qui devait rester éclairée jour et nuit. Une palissade entourait le bâtiment afin d’empêcher Dreyfus de voir la mer et de faire un signal à un improbable ennemi de la patrie croisant par là.

Après Dreyfus, les déportés politiques vécurent sur l’île du Diable livrés à eux-mêmes, sans gardien, le lieu étant suffisamment protégé naturellement pour décourager toute tentative d’évasion.

La concentration de l’A.P. sur le Maroni

La concentration de l’A.P. sur le Maroni

Les îles du Salut furent exclusivement consacrées au bagne. Ce fut également le cas, au moins à l’origine, du pénitencier agricole du Maroni, créé dans une zone qui n’avait pas encore été mise en valeur. Dès 1852, on projeta de créer à l’embouchure du Maroni un établissement pénitentiaire isolé du reste de la colonie, afin de « mettre en valeur l’ouest de la Guyane et d’ouvrir aux transportés repentants par la propriété et la famille acquises par le travail un lieu de repos et de réhabilitation »[12]. Le fondateur et premier commandant du pénitencier du Maroni croyant fermement dans le rôle de réhabilitation du bagne, l’isolement paraissait indispensable au succès de l’entreprise. Par décret du 13 mai 1860, un territoire de 180 000 hectares allant de l’embouchure du fleuve jusqu’au saut Hermina fut affecté à cette expérience de colonisation par l’élément pénal.

Il existait alors différents pénitenciers sur le territoire guyanais, des camps isolés sur la Comté et l’Oyapock et des pontons flottants amarrés en rade de Kourou ou de Cayenne. L’« atelier »[13] de Cayenne n’était constitué que de condamnés dont la conduite était excellente et dont l’emploi par les administrations comme les particuliers semblait entré dans les mœurs. En 1867, un pénitencier en dur fut construit aux abords de la ville.

Mais, très vite, la situation se modifia et la Guyane reproduisit le même schéma d’exclusion que la métropole. Dès 1871, la chambre de commerce et d’industrie réclama « au nom de la morale et de la justice, que la colonie pénitentiaire soit circonscrite, isolée, que les transportés, quelle que soit leur catégorie, ne puissent avoir aucune communication avec le reste de la Guyane ». Sous la pression de l’opinion publique, on décida la « concentration de la transportation sur le Maroni », c’est à dire le transfert de tous les condamnés et de tous les services de l’administration pénitentiaire, jusque-là dans la capitale guyanaise. Cette opération, qui supposait de nombreux travaux, ne se fit que lentement, à partir de 1895, et n’était pas encore achevée en 1907. Saint-Laurent devint de fait la capitale du bagne. De l’administration qui s’y installa dépendait non seulement le vaste territoire pénitentiaire du Maroni avec la ville de Saint-Laurent et ses annexes mais tous les autres pénitenciers de Guyane.

La commune pénitentiaire de Saint-Laurent-du-Maroni

La commune pénitentiaire de Saint-Laurent-du-Maroni

Construite par et pour le bagne, la ville de Saint-Laurent fut une création ex-nihilo dans un territoire vide d’Européens (Mallé, 2003)[14]. L’expérience pouvait se dérouler en vase clos, la colonie pénitentiaire du Maroni ne devant être peuplée que par les transportés et le personnel de l’administration pénitentiaire[15].

Dès l’origine, la ville adopta un plan qui résumait la hiérarchie sociale et la mission de punition/réhabilitation du bagne colonial. Les baraquements du camp de la transportation furent dressés au bord du fleuve. En aval, profitant au maximum des alizés, on établit le quartier administratif, appelé aussi quartier officiel. A l’ouest, isolée du fleuve par le camp des transportés et plus tard la caserne et l’hôpital, résolument tournée vers la forêt et la tâche de mise en valeur dévolue aux bagnards, fut dessinée la ville coloniale ou village qui devait accueillir les transportés concessionnaires et les libérés. Après avoir effectué la moitié de leur peine et au moins dix ans de travaux forcés, les transportés « les plus méritants » pouvaient recevoir une concession de terrain et une maison pour s’établir comme colon. Après avoir travaillé leur terre cinq ans, ils pourraient en devenir propriétaire et la transmettre à leurs enfants. La ville coloniale fut tracée sur un plan orthogonal comme les autres villes créées à la même époque dans les colonies françaises.

La découverte d’or sur la Mana en 1875 et dans le haut Maroni en 1884 remit en cause le caractère exclusivement pénitentiaire du territoire du Maroni. Devenue le port de ravitaillement des placers de l’Inini et de l’Aoua, la ville de Saint-Laurent fut envahie par les chercheurs d’or originaires des Antilles anglaises ou du Guyana, rapidement suivis par des commerçants chinois et par une population plus ou moins clandestine[16] de pauvres gens à la recherche d’une vie meilleure, qui cohabitait dans la ville coloniale avec les concessionnaires et les libérés.

L’ouverture du territoire de la colonie pénitentiaire à une population qui n’était pas d’origine pénale a été largement discutée dès 1875 car elle hypothéquait les faibles chances d’installation des libérés. Ceux-ci, astreints au doublage ou à la résidence à vie, subissaient déjà la concurrence directe de la main-d’œuvre pénale quasi gratuite et ne trouvaient à s’employer ni comme domestique ni comme ouvrier. Comme les relégués individuels, ils étaient réduits à la misère, n’ayant ni la possibilité de partir ni celle de s’établir[17]. Le désir de la population guyanaise d’être nettement séparée de la transportation avait contribué à lui consacrer un territoire propre. À l’inverse, au moment où ce territoire était envahi par une population libre, se posait le problème de protéger la population pénale dans le cadre du projet de réhabilitation et de colonisation du bagne colonial. « Il est indispensable de faire de Saint-Laurent un centre exclusivement pénal, d’y maintenir la prépondérance des condamnés ou d’enfants de condamnés et de ne pas permettre que des capitalistes viennent en ce champ d’expérience instituer une concurrence désastreuse », s’inquiétait l’inspecteur Picquié en 1896[18]. À cette date, un tiers seulement des 120 concessions urbaines appartenaient encore à la population pénale. Les autres avaient été rachetées par des personnes libres. Cinquante neuf d’entre elles étaient réunies entre les mains de 14 propriétaires, gros négociants pour la plupart.

Le quartier administratif, en grande partie reconstruit entre 1895 et 1915 en vue de la concentration de l’A.P. sur le Maroni, illustre bien les théories urbanistiques de cette période. Le tracé des voies publiques d’abord indique une rupture nette avec la ville coloniale. Les rues conduisent au Maroni, symbole de départ et de liberté, et non à la forêt. Elles étaient plus larges, plus aérées et dotées de fossés pour l’évacuation des eaux, témoignant de préoccupations sanitaires apparemment jugées superflues pour la population de la ville coloniale.

Les bâtiments administratifs et les logements de fonctionnaires du quartier officiel se différenciaient de ceux de la ville coloniale par leur situation et leurs matériaux. Comme on peut le voir aujourd’hui encore, les constructions ont été positionnées au centre de la parcelle et entourées de jardins luxuriants alors que les façades des cases des concessionnaires de la ville coloniale devaient donner directement sur la rue pour en faciliter la surveillance. Les constructions du quartier administratif étaient en brique, avec ou sans pan de fer, et couvertes de tôle ondulée alors que les cases de la ville coloniale étaient en bois ou pan de bois garni de gaulettes, les couvertures en bardeaux de wapa ou en feuilles de wai. Les textes qualifient souvent ces constructions de « cahutes » ou « paillottes » par opposition aux constructions en dur à la mode européenne, édifiés pour les agents de l’A. P.[19]

Tout fut mis en œuvre pour éviter les « mélanges fâcheux ». Après 1890, on regroupa à la périphérie du quartier officiel les logements des fonctionnaires jusque-là disséminés à travers la ville. La séparation Spatiale s’accompagna de nombreux règlements, comme l’interdiction faite aux libérés de circuler la nuit dans le quartier administratif. Tous les bâtiments administratifs à l’usage de la population de la ville coloniale (mairie, école, église, banque) furent construits sur la rue Mélinon, à la frontière entre les deux zones, mais côté quartier administratif. On ne laissa dans la ville coloniale que le commissariat de police, témoin de la méfiance que l’administration entretenait pour la population du « village », qu’elle soit ou non d’origine pénale. Comme aux îles du Salut, les bâtiments à l’usage des transportés étaient bien distincts de ceux utilisés par la population libre. L’hôpital pavillonnaire était traversé par un mur qui isolait les pavillons réservés à la population pénale. Les transportés n’étaient pas admis dans la petite église Saint-Laurent. Seules les femmes condamnées, cachées derrière une grille et accompagnées des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, y avaient accès. Les bagnards suivaient la messe debout dans la cour du camp de la transportation, devant la chapelle. La ville comptait deux tribunaux, l’un chargé de juger la population civile, l’autre, le tribunal maritime Spécial, les transportés.

Tout fut mis en œuvre pour éviter les « mélanges fâcheux ». Après 1890, on regroupa à la périphérie du quartier officiel les logements des fonctionnaires jusque-là disséminés à travers la ville. La séparation Spatiale s’accompagna de nombreux règlements, comme l’interdiction faite aux libérés de circuler la nuit dans le quartier administratif. Tous les bâtiments administratifs à l’usage de la population de la ville coloniale (mairie, école, église, banque) furent construits sur la rue Mélinon, à la frontière entre les deux zones, mais côté quartier administratif. On ne laissa dans la ville coloniale que le commissariat de police, témoin de la méfiance que l’administration entretenait pour la population du « village », qu’elle soit ou non d’origine pénale. Comme aux îles du Salut, les bâtiments à l’usage des transportés étaient bien distincts de ceux utilisés par la population libre. L’hôpital pavillonnaire était traversé par un mur qui isolait les pavillons réservés à la population pénale. Les transportés n’étaient pas admis dans la petite église Saint-Laurent. Seules les femmes condamnées, cachées derrière une grille et accompagnées des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, y avaient accès. Les bagnards suivaient la messe debout dans la cour du camp de la transportation, devant la chapelle. La ville comptait deux tribunaux, l’un chargé de juger la population civile, l’autre, le tribunal maritime Spécial, les transportés.

Le camp de la transportation a été construit au bord du fleuve, sous les vents, à côté de l’hôpital, avec lequel il partageait les mêmes suspicions de contagion. A l’écart du quartier officiel, il se trouvait isolé de la ville coloniale par les logements des surveillants et la caserne d’infanterie de marine. Dès le départ, le camp fut constitué de cases indépendantes entourées d’une palissade. Il semble que, dans les débuts, les transportés aient joui à l’intérieur d’une relative liberté de mouvements. Ainsi, vers 1880, l’inspecteur Fontaneilles s’étonnait que des hamacs soient suspendus sous les cases, entre les pilotis. « Certains condamnés préfèrent y coucher, mais il y aurait assez de place en haut »20.

Pour améliorer la surveillance, Fontaneilles décida l’érection d’un mur d’enceinte en maçonnerie au lieu de la palissade en bois des débuts et la reconstruction des cases des transportés en brique « de façon que leur paroi soient difficiles à percer». Craignant la contagion des « incorrigibles » sur la population pénale susceptible d’amendement, il fit construire un mur entre leur quartier et les baraquements des autres transportés. Fontaneilles se préoccupa surtout de mettre les espaces de punition en conformité avec les nouveaux règlements. Il fit construire deux prisons communes, des cellules et des cachots. On avait prévu au départ 12 cellules ; leur nombre a été doublé en 1888 puis de nouveau en 1896. Finalement, on créa sur toute la longueur du camp de la transportation un véritable quartier disciplinaire entouré d’une enceinte et divisé en quartiers correspondant aux différentes catégories de condamnés. En trente ans, le nombre de cellules est passé de 12 à 96, ce qui illustre bien l’évolution de la mission du bagne colonial de la réhabilitation à la répression.

Le bagne de Guyane a poursuivi la longue tradition des entreprises de colonisation de déportation des orphelins, vagabonds, prostituées ou criminels, pour les fixer dans les colonies en mal de main-d’œuvre. La seule chance de réussite du bagne colonial était l’intégration de la population pénale à la société guyanaise, enjeu dont certains administrateurs avaient conscience dès le début. « Si l’élément pénal se confond facilement avec la population libre, s’y mêle et s’y perd, la réforme pénale est réalisée et la colonie prospère. Si au contraire la colonisation pénale effraie ou blesse l’autre, la réforme est manquée et la colonie dépérit », écrivait un inspecteur en 1875. Mais il était hors de question de se mélanger. La ségrégation ne fit que s’accentuer, condamnés en cours de peine, relégués et libérés inspirant la même méfiance, voire la même peur. On alla même jusqu’à retirer leurs enfants aux rares concessionnaires qui avaient réussi à s’installer et à fonder une famille, afin d’éviter aux jeunes esprits « la contagion de l’exemple » (Donet-Vincent, 2003).

En presque cent ans d’existence, le bagne de Guyane n’a atteint qu’un seul des trois buts qu’il s’était fixé : l’élimination des criminels. La réhabilitation par le travail et la mise en valeur de la colonie furent des échecs complets. La Guyane est devenue, selon le mot de Gaston Monnerville, « la sentine de la France » ou encore la « guillotine verte », la transportation équivalant souvent à une condamnation à mort différé.

Clair S., Mallé M.-P., 2001, Les lies du Salut. Guyane, coll. Itinéraires du Patrimoine, n° 237, Ibis Rouge éd., Cayenne.

Donet-Vincent D., 2003, De soleil et de silences. Histoire des bagnes de Guyane, la Boutique de l’Histoire, Paris.

Krakovitch O., 1990, Les Femmes bagnardes, Orban, Paris

Londres A., 1923, Au bagne, Albin-Michel, Paris.

Mallé M.-P, 2003, Saint-Laurent-du-Maroni, commune pénitentiaire, association AIMARA, Cayenne.

Pierre M., 1982, La Terre de la grande punition, Ramsay, Paris.

1. Rapport du consul de France à Londres sur l’expérience britannique en Australie, 1845. CAOM Ha.

2. Au milieu du XIXe siècle, la Guyane comptait environ 20 000 habitants, dont 1000 à 2000 de race blanche.

3. L’autre bagne colonial fut celui de l’île du Nou en Nouvelle-Calédonie, officiellement ouvert de 1871 à 1887.

4. La différence entre les deux catégories était souvent illusoire car à partir de 1868 le billet de retour des libérés ne fut plus pris en charge par l’administration et seuls ceux dont la famille pouvait ou voulait payer purent rentrer en métropole.

5. Au début du XXe siècle, les relégués étaient environ 3 000.

[6] Le costume infamant à rayures imposé aux transportés vers 1930.

[7] Dans les premières décennies, la mortalité dans les pénitenciers de l’est était de 20 à 25 % par an.

[8] « Si vous voyez que la colonisation n’offre pas de chances de succès, bornez-vous au bagne », aurait déclaré dès 1852 un membre du gouvernement au gouverneur de Guyane cité par Sylvie Clair (Clair, Mallé, 2001, p. 9).

[9] Rapport de 1904. CAOM, H 65.

[10] À Saint- Jean-du- Maroni, capitale de la relégation, la chapelle était divisée en deux niveaux: la population libre suivait l’office au niveau supérieur, les relégués à l’entresol.

[11] Puis, à partir de 1929, de hamacs.

[12] Discours du commandant Mélinon, 1860, cité par M. Pierre, (Pierre, 1982, p. 28-29).

[13] On employait le même terme dans les plantations esclavagistes.

[14] Où l’on fit peu de cas des quelques groupes d’Indiens Kali’na qui l’habitaient.

[15] Soit environ 150 personnes à la fin du XIXe siècle.

[16] L’accès au territoire pénitentiaire du Maroni était libre, mais nul ne pouvait y séjourner plus de huit jours sans en avoir avisé l’A.P. ni y fixer son domicile sans autorisation.

[17] En 1924, un millier de libérés sans ressources traînaient dans les rues de Saint-Laurent.

[18] CAOM, H 2023.

[19] Le même clivage est reproduit de façon plus modeste dans les camps forestiers. Les surveillants sont logés dans des cases en bois, les condamnés dans des paillottes.

Tags: amendement, AP, Archéopages, architecture, bagne, boucle, cachot, Cellule, Charvein, condamné politique, décret du 04 septembre 1891, déportation, doublage, élimination, exil, Fontaneilles, guillotine verte, Guyane, île de Nou, île du Diable, île Royale, île Saint Joseph, îles du Salut, Mana, Marie Pascale Mallé, Maroni, mort, Nouvelle Calédonie, réclusion, Régénération, relégation, Saint Georges, Saint Jean du Maroni, Saint Laurent du Maroni, transportation

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail