L’honnête au pays des frelons (1)

Le 22 mars 1905, Alexandre Jacob est condamné aux travaux forcés à perpétuité. L’honnête cambrioleur est devenu une vedette médiatique et judiciaire. Il doit être jugé une seconde fois à Orléans pour deux cambriolages commis avec son complice Royères (vols Levacher et Benoît) et pour la tentative d’assassinat sur l’agent Couillot qui, le 28 février 1901, avait tenté de l’intercepter dans sa fuite. Royères, arrêté, meurt à la prison de Fontevrault le 06 février 1905. Le transfert de Jacob, de la maison d’arrêt d’Amiens à celle d’Orléans, se fait vers le 6 ou le 7 avril 1905 comme semble l’indiquer le rapport au ministre de la justice, établi le 04 de ce mois par le procureur général Régnault. Alexandre Jacob n’a plus qu’à attendre dans sa geôle sa comparution aux assises du Loiret (24 juillet), puis un nouveau transfert vers Saint Martin de Ré. Cette période marque le début d’une correspondance avec sa mère qui ne s’arrêtera qu’à sa sortie de la prison de Fresnes … en décembre 1927 ! Les premières lettres, celles du « pays des frelons », s’étalent ainsi du 08 avril au 11 août 1905.

Le 22 mars 1905, Alexandre Jacob est condamné aux travaux forcés à perpétuité. L’honnête cambrioleur est devenu une vedette médiatique et judiciaire. Il doit être jugé une seconde fois à Orléans pour deux cambriolages commis avec son complice Royères (vols Levacher et Benoît) et pour la tentative d’assassinat sur l’agent Couillot qui, le 28 février 1901, avait tenté de l’intercepter dans sa fuite. Royères, arrêté, meurt à la prison de Fontevrault le 06 février 1905. Le transfert de Jacob, de la maison d’arrêt d’Amiens à celle d’Orléans, se fait vers le 6 ou le 7 avril 1905 comme semble l’indiquer le rapport au ministre de la justice, établi le 04 de ce mois par le procureur général Régnault. Alexandre Jacob n’a plus qu’à attendre dans sa geôle sa comparution aux assises du Loiret (24 juillet), puis un nouveau transfert vers Saint Martin de Ré. Cette période marque le début d’une correspondance avec sa mère qui ne s’arrêtera qu’à sa sortie de la prison de Fresnes … en décembre 1927 ! Les premières lettres, celles du « pays des frelons », s’étalent ainsi du 08 avril au 11 août 1905.

Vingt et une de ces missives ont été conservée. Marie Jacob est restée, elle, à la prison de Bicêtre dans l’expectative de la cassation du procès d’Amiens qui lui avait infligée une peine de cinq années de prison. Elle est transférée le 08 juillet sur Laon où un second procès l’attend. Jacob peut alors prodiguer ses conseils et exprimer ses craintes. Il dit aussi sa force, celle d’être resté un esprit libre, facétieux et pointu, attentif et résolu. Mais s’il ne peut qu’observer et disserter, il ne tente pas moins de se préparer à une longue, très longue survie. Ce sont ces courriers, fins et caustiques, que nous mettons en ligne jusqu’au mois de décembre prochain et c’est une multitude de renseignements et d’analyses sur l’expérience illégaliste passée, sur le sort de bagnard à venir, sur les trois procès qu’ont subi et que vont subir les Travailleurs de la Nuit (Amiens, Orléans et Laon) ainsi qu’une extraordinaire fenêtre qui s’ouvre sur les rapports humains unissant un honnête fils à sa mère.

A peine arrivé aux pays des frelons, Alexandre écrit à Marie et lui narre son voyage où il peut se rendre compte de nombreuses manifestations de sympathie de la part de la foule, curieuse, qui assiste à son transfert. Ces constatations ont de quoi rassurer le cambrioleur. La publicité faite autour du procès d’Amiens porte ses fruits et Alexandre Jacob peut se targuer de par son attitude vindicative et singulière d’y avoir largement contribué. Le militant anarchiste qu’il est exprime ainsi sa satisfaction de voir son œuvre de propagande aboutir même s’il n’est pas dupe d’un vedettariat qu’il ne sait que trop éphémère.

Jacob sait aussi que son second procès ne changera rien à son futur statut de bagnard et tient à rassurer sa mère. Sans pour autant être fataliste, la description de l’endroit où il est enfermé, le 9 avril, n’en dénote pas moins une certaine philosophie de l’abstraction des contraintes, un réalisme teinté de cette ironie qu’il sait si bien manier, bref d’un esprit positif et constructif. Rien d’étonnant alors à ce qu’il se décrive comme un être enfermé « dans l’une des fosses à fauves du jardin des plantes ».

Maison d’arrêt, Orléans, Loiret

Maison d’arrêt, Orléans, Loiret

8 avril 1905

Maman,

Quelques mesquines et insignifiantes mandarinades administratives qui ne manquent pas de se produire à l’entrée d’une prison ont été cause que je n’ai pas pu t’écrire plus tôt.

Quoique n’ayant pas pris un train de plaisir, mon voyage n’a pas manqué d’agrément. Comme tu dois le penser, j’étais l’objet de la curiosité publique. D’Amiens à Liancourt, à chaque halte, à chaque station, la foule des voyageurs se massait autour du wagon, curieuse et, je dois ajouter, sympathique. Quelques ouvriers m’ont même offert leur modeste déjeuner. Ces marques de sympathie ont leur éloquence. Le peuple est bon quoi qu’on en dise ; l’instruction le rend meilleur. Ce n’était plus la foule en délire, stimulée par les vapeurs de l’alcool qui, à Abbeville, hurlait des cris stupides et féroces, mais la foule éclairée, consciente, mieux instruite à notre égard par les débats de la cour d’assises. Signes réconfortants !

Jusqu’à Paris le reste du trajet s’est passé en bavardages avec mes compagnons de voyage ; car il faut te dire que j’avais trois compagnons, trois gendarmes, et quels gendarmes aimables ! Aimables, gracieux, prévenants, je dirais même obséquieux tant ils étaient polis ; enfin quoi, des gendarmes à « estomaquer » Courteline. Ce n’est pas peu dire ! Certes, il est possible, sinon certain, que leur attitude était un calcul ; mais enfin, le calcul n’était pas des plus mauvais pour moi, puisque j’en ai bénéficié comme eux.

À Paris, sous le hall extérieur de la gare du Nord, nous prîmes un fiacre. Un mouchard professionnel, facilement reconnaissable à son air retors et à sa physionomie patibulaire, vint me narguer, me disant : «Te trouves-tu bien, mon vieux ? » À peine finissait-il son exclamation qu’un fiacre venant en sens opposé manqua l’écraser. Comme tu le vois son esprit était lourd. Il s’en est fallu de peu que je me trouve mieux que lui !

Je ne sais s’il faut attribuer mon impression à mon long internement, mais Paris m’a semblé manquer d’animation, de fièvre pour mieux dire. Les gens m’ont paru abattus, molasses. Par contre, les travaux de toutes sortes l’encombraient en plusieurs points. Ici c’est l’éternel repavage en bois ; là-bas c’est la désaffectation d’une ligne de tramways : constructions privées par-ci, communales par-là ; plus loin, enfin, c’est la construction d’un pont sur la Seine, face à la gare d’Orléans, pour le passage du « Métro ». La question a donc été résolue ! Les amants de l’esthétique ont dû en souffrir. Le métro passera sur la Seine et non en dessous. C’est plus rassurant.

Place de la République, j’ai revu le bar où nous allions avec Rosette *. De même place de la Bastille, au coin de la rue de Charenton. Les souvenirs sont comme les cerises qui, lorsqu’on en prend une, dix autres la suivent…

Je ne sais pas encore la date de ma confrontation aux assises. Je n’ai reçu communication d’aucun papier. Ce ne sera sans doute pas pour ce mois-ci, mais plutôt pour la session prochaine. Afin d’être fixé à l’égard de certains points que l’on me conteste, j’écris à Me Justal. Tiens-moi au courant de ton pourvoi. Dès aujourd’hui, je m’occupe de Rosette : j’écris à sa sœur pour lui indiquer les formalités à faire soit pour la libération conditionnelle, soit pour une grâce.

J’attends de vos nouvelles.

Je t’embrasse bien affectueusement.

Mille baisers à Rosette,

Alexandre

Maison d’arrêt, Orléans, Loiret

Maison d’arrêt, Orléans, Loiret

13 avril 1905

Ma chère maman,

Justal m’a écrit ; il me fait savoir au juste la date de l’examen du pourvoi ; peut-être dans un mois, croit-il.

Malgré la façon vicieuse dont le jury a été constitué, je crois fort que le pourvoi sera rejeté. Dans ce cas, il te resterait trois années encore à demeurer enfermée. Trois années ! C’est long, atrocement long pour une femme ; lorsque j’y pense mon coeur en saigne. Mais enfin, qu’y faire ? Rien, pour l’instant ; plus tard nous verrons…

Je te sais forte et pleine de courage ; fais en sorte de persévérer dans cette voie ; pas de faiblesses, pas de défaillances : souviens-toi du but. Comme par le passé, je te conseille de demeurer ferme et hautaine ; ne demande ni grâce ni libération conditionnelle. N’ayant rien fait, tu n’as rien à solliciter. De même qu’une fois libérée, je ne te conseille pas de t’attarder à vouloir faire réviser ton jugement. La révision te rendrait-elle les cinq années de liberté que la société t’a escamotées ? Te ferait-elle oublier toutes les angoisses, toutes les douleurs que tu as subies ?

Révision, réhabilitation sont des mots sonores, vides de sens, dont savent se servir avec art les voleurs d’énergie. Laisse ces moyens à ceux qui s’en contentent. Tu ne seras pas embarrassée d’en trouver de meilleurs. Parlons d’autres choses.

J’ai de bonnes nouvelles à t’apprendre. Je vais mieux, beaucoup mieux ; l’appétit m’est revenu. Il est à souhaiter que cela continue.

Je ne fume et ne chique plus. Dans un sens, dans le meilleur, c’est un bien, car le tabac, le tabac à chiquer surtout, n’était pas étranger à mon manque d’appétit. N’empêche que j’aimerais bien en user encore. La passion domine la raison.

Ici, les conditions d’hygiène sont passables ; les locaux sont assez bien aérés. Je sors à la promenade une heure par jour. C’est peu et c’est beaucoup : peu, parce que l’homme n’est pas fait pour être enfermé ; beaucoup, lorsque l’on pense au nombre de détenus que renferme la maison.

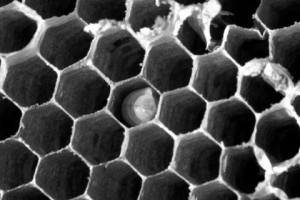

Le préau où je me promène ressemble à s’y méprendre à l’une des fosses à fauves du Jardin des Plantes. C’est amusant. Et puis, je vois de bien belles choses : des pierres, de la terre, des légumes et enfin quelques arbres fruitiers qui me font pitié, tant ils sont étiques. J’éprouve le même sentiment en faveur de quatre ou cinq pauvres petites plantes, dont j’ignore et l’espèce et la famille, qui végètent mesquinement sans la protection d’une cloche en verre. Je vois ce qui leur manque. Quelques années de travaux forcés feraient bien leur affaire ; elles jouiraient ainsi d’une température plus clémente. Mais… ne va pas au bagne qui veut.

En somme, régime pour régime, le cellulaire ne me déplaît pas. Lorsque j’entends souffler le vent avec violence, je pense aux marins qui, pour un maigre salaire, disputent leur pain à la fureur des flots ; lorsque j’entends passer un train, je songe aux catastrophes auxquelles sont exposés les employés, ainsi que les voyageurs. Je pense et je songe à toutes sortes de cataclysmes que risquent d’encourir les heureux mortels vivant en liberté, et, moi captif, je me trouve heureux. Je mange, bois, dors, respire, pense, agis ; que veux-tu de plus ? Voilà qui fait mieux comprendre la vocation de capucin.

Tu dois penser que je raisonne un peu comme le renard. Que veux-tu ? Lorsqu’on ne peut pas faire autrement, c’est encore ce qu’il y a de mieux à faire. Mieux vaut rire que pleurer.

Rose doit faire la moue parce que je n’ai pas encore dit le plus petit mot pour elle. Cependant, je ne l’ai pas oubliée.

Dès le premier jour, j’ai écrit à Jeanne[1] en lui donnant toutes les instructions voulues. Je pense qu’elle les suivra.

Tu ne m’as pas parlé de ta santé ni de celle de Rose. Êtes-vous bien portantes ? J’aime à croire que oui. Rose m’a paru très affectée, au dernier parloir. Ce n’est pas le moment de lâcher la corde ; pourtant, de l’énergie plus que jamais, que diable ! Ce n’est qu’un passage ; sous peu elle sera libre et jouira de jours meilleurs.

As-tu écrit à Mme Develay[2] ? Sinon, écris-lui ; puis, tu me feras connaître sa réponse, ainsi que son adresse. J’en aurai besoin pour lui faire parvenir les vêtements que j’estimerai inutiles de conserver, lorsque mon deuxième procès sera terminé.

Je t’embrasse bien affectueusement. Mille baisers à Rose,

Alexandre

[1] Sœur de Rose Roux, son nom revient très souvent dans la correspondance de Jacob

[2] Les époux Develay sont des amis des Jacob, qui les ont aidés le temps de la détention de Marie.

Tags: Alexandre Jacob, Amiens, arrestation, Au pays des frelons, correspondance, Couillot, cour de cassation, Develay, gare, gendarmes, Jeanne Roux, Laon, lettre, Loiret, maison d'arret, Marie Jacob, Marius Royères, métro, Orléans, Paris, prison, procès, Rose Roux, Royères, tentative de meurtre, train, transfert, vol

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail