Un cousin d’Amérique ?

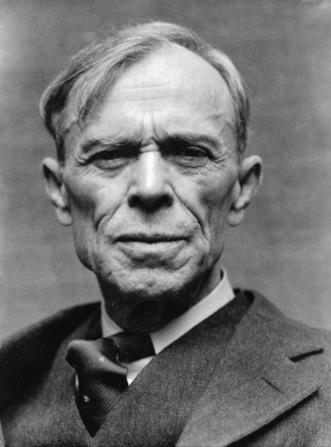

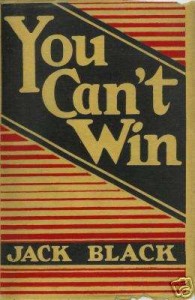

Un océan sépare Alexandre et Jack. Les deux hommes ne se connaissent pas, n’ont aucun lien de parenté. Ils appartiennent pourtant à la même famille. Deux existences de voleurs. Celle de Jacob est connue, celle de Black beaucoup moins. L’homme est né en 1871 près de Vancouver et est mort noyé à New York en 1932. Orphelin de mère, délaissé par son père, il mène rapidement la vie d’errance des hobos et devient un artiste de la cambriole. Comme Jacob, il connait l’enfer carcéral pour y expier des crimes qu’il ne reniera jamais. Les deux hommes ont ainsi vécu à peu près à la même époque et se sont engagés tous deux dans une lutte forcément inégale avec la société des honnêtes gens. L’un comme l’autre manient la plume – celle pour écrire – de fort belle manière. Le récit autobiographique de la vie criminelle de Jack Black nous emmène à travers l’Ouest américain de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Publié en 1926 aux Etats Unis sous le titre You Can’t Win, Les Fondeurs de Briques rééditent le texte, traduit en français de l’étasunien, en 2007, par Jeanne Toulouse. Yegg, autoportrait d’un honorable hors-la-loi dépasse largement le cadre du témoignage d’un bandit de grand chemin. Jack Black livre une véritable charge contre les convenances sociales et la prison, même si le choix de vivre la liberté rime le plus souvent avec fuite, errance, misère, opium, et mort. Mais, à la différence d’Alexandre Jacob, le cousin d’Amérique n’a pas de prétention politique. Il ne vole que pour lui et accepte l’idée d’une société fondée sur le principe de propriété. Il refuse d’en faire partie, se leurrant forcément sur l’idée de marge sociale là où l’honnête cambrioleur engage une guerre au capital et à la bourgeoisie. Son livre a toutefois fortement influencé la beat generation et a servi de matrice à Junky de William S. Burroughs. Il est néanmoins remarquable de pouvoir établir des analogies entre les deux voleurs … finalement séparés par un océan. Extraits … pour rapprocher et différencier l’illégaliste de son faux cousin d’Amérique.

Un océan sépare Alexandre et Jack. Les deux hommes ne se connaissent pas, n’ont aucun lien de parenté. Ils appartiennent pourtant à la même famille. Deux existences de voleurs. Celle de Jacob est connue, celle de Black beaucoup moins. L’homme est né en 1871 près de Vancouver et est mort noyé à New York en 1932. Orphelin de mère, délaissé par son père, il mène rapidement la vie d’errance des hobos et devient un artiste de la cambriole. Comme Jacob, il connait l’enfer carcéral pour y expier des crimes qu’il ne reniera jamais. Les deux hommes ont ainsi vécu à peu près à la même époque et se sont engagés tous deux dans une lutte forcément inégale avec la société des honnêtes gens. L’un comme l’autre manient la plume – celle pour écrire – de fort belle manière. Le récit autobiographique de la vie criminelle de Jack Black nous emmène à travers l’Ouest américain de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Publié en 1926 aux Etats Unis sous le titre You Can’t Win, Les Fondeurs de Briques rééditent le texte, traduit en français de l’étasunien, en 2007, par Jeanne Toulouse. Yegg, autoportrait d’un honorable hors-la-loi dépasse largement le cadre du témoignage d’un bandit de grand chemin. Jack Black livre une véritable charge contre les convenances sociales et la prison, même si le choix de vivre la liberté rime le plus souvent avec fuite, errance, misère, opium, et mort. Mais, à la différence d’Alexandre Jacob, le cousin d’Amérique n’a pas de prétention politique. Il ne vole que pour lui et accepte l’idée d’une société fondée sur le principe de propriété. Il refuse d’en faire partie, se leurrant forcément sur l’idée de marge sociale là où l’honnête cambrioleur engage une guerre au capital et à la bourgeoisie. Son livre a toutefois fortement influencé la beat generation et a servi de matrice à Junky de William S. Burroughs. Il est néanmoins remarquable de pouvoir établir des analogies entre les deux voleurs … finalement séparés par un océan. Extraits … pour rapprocher et différencier l’illégaliste de son faux cousin d’Amérique.

Yegg

Les Fondeurs de Briques, 2008, 415 p., 22€00

p. 15 : Une bien triste expérience ! Innombrables vols, effractions, cambriolages. Toutes les manières possibles d’attenter à la propriété. Arrestations, procès, acquittement, condamnations, évasions. Prisons !

p.121 : Il se vantait de ne pas avoir travaillé une seule journée depuis qu’il avait démobilisé, si ce n’est à l’intérieur d’une prison. La seule entorse à cette saine habitude avait été un boulot d’un an dans une fabrique de coffres-forts dans l’Est, où il était allé se faire embaucher malgré un salaire de misère pour apprendre comment on fabriquait un modèle très courant de coffre et de serrure. Fort de ce savoir, il avait pisté ces coffres-là de par le monde et, comme il disait, « les avait éclatés comme des pastèques mûres ».

p.162 : Et il y a autre chose que tu dois savoir sur les cambriolages de maison. Tu trouves rarement de l’argent. Il te faut tout vendre et c’est là que ça se corse. On attrape moins d’un cambrioleur sur cent la main dans le sac. On les attrape toujours quand ils essaient de revendre leur butin. (…) La moindre bagatelle peut te causer du tort et tu auras tout loisir de te repentir de ton imprudence.

p.221 : George m’envoyait faire un repérage des lieux sur lesquels il avait des vues. Je lui rapportais si le coup était « foireux » ou non. J’étais aussi chargé d’un détail crucial : trouver le moyen de nous enfuir. Aucun coup n’en vaut la chandelle, même s’il y a plein de fric à se faire, si on n’a pas un porte de sortie acceptable.

p.222 : Lorsque nous mettions la main sur une somme un peu conséquente, nous nous calmions sur les cambriolages jusqu’à épuisement du butin mais ne cessions jamais de repérer de nouveaux coups à faire en prévision du jour où nous serions fauchés. Bien que George eût passé les cinquante ans, il ne parlait jamais de raccrocher. Je doute que l’idée lui ait jamais traversé l’esprit. Il était aussi fier de son métier qu’un charpentier ou un maçon et l’accomplissait aussi méthodiquement que n’importe quel mécanicien.

p.257 : Pourtant, l’idée de retourner dans le droit chemin, de devenir honnête et de recommencer à zéro ne me vint jamais à l’esprit.

p.257 : il est difficile de faire comprendre aux profanes que le voleur professionnel a sa fierté. S’il en était dépourvu, il volerait ses vêtements, ne paierait pas sa pension et emprunterait de l’argent sans l’intention de le rembourser. Non seulement il ne fait pas ces choses là mais, jour après jour, il met un point d’honneur à prendre des risques pour pouvoir se payer ce dont il a besoin.

p.271 : Lorsque j’ai commencé à voler, je n’avais que vaguement conscience que c’était malhonnête. C’était ce que faisaient les gens avec qui j’étais ; cela me semblait une activité normale. De plus c’était excitant et dangereux. Par la suite, voler devint un boulot quotidien que j’accomplissais de sang froid. Je m’y consacrais méthodiquement, j’acceptais les privations et les dangers encourus et j’étais pleinement conscient de la gravité de mes délits. Chaque fois que je volais un dollar, j’avais conscience de violer la loi et d’infliger un coup dur à ma victime. Ce qui ne m’a pas empêché de continuer pendant des années. Je me demande combien d’entre nous arrêtent de voler pour la meilleure raison qui soit, parce que cela cause du tort aux autres et que nous le savons. Tout voleur qui ne peut ou qui ne veut se mettre à la place de sa victime, de celle du flic qui le coince ou du juge qui le condamne n’est pas un voleur accompli. Son étroitesse d’esprit l’empêchera d’exceller dans son art et lui fermera des portes quand il aura besoin d’aide ou quand la police sera à ses trousses. Personne ne veut rester un criminel jusqu’à la fin de ses jours. Ils espèrent tous changer de vie un jour, de préférence avant qu’il ne soit trop tard.

p.271 : Lorsque j’ai commencé à voler, je n’avais que vaguement conscience que c’était malhonnête. C’était ce que faisaient les gens avec qui j’étais ; cela me semblait une activité normale. De plus c’était excitant et dangereux. Par la suite, voler devint un boulot quotidien que j’accomplissais de sang froid. Je m’y consacrais méthodiquement, j’acceptais les privations et les dangers encourus et j’étais pleinement conscient de la gravité de mes délits. Chaque fois que je volais un dollar, j’avais conscience de violer la loi et d’infliger un coup dur à ma victime. Ce qui ne m’a pas empêché de continuer pendant des années. Je me demande combien d’entre nous arrêtent de voler pour la meilleure raison qui soit, parce que cela cause du tort aux autres et que nous le savons. Tout voleur qui ne peut ou qui ne veut se mettre à la place de sa victime, de celle du flic qui le coince ou du juge qui le condamne n’est pas un voleur accompli. Son étroitesse d’esprit l’empêchera d’exceller dans son art et lui fermera des portes quand il aura besoin d’aide ou quand la police sera à ses trousses. Personne ne veut rester un criminel jusqu’à la fin de ses jours. Ils espèrent tous changer de vie un jour, de préférence avant qu’il ne soit trop tard.

p.273 : La passion du jeu est une malédiction dans la vie d’un voleur. Il perd sa dernière pièce de dix cents et doit courir pour trouver de l’argent. Tel le mécanicien fauché au chômage, il saute sur le premier boulot venu. Il ne prend pas le temps de choisir ou de préparer minutieusement son coup. Il faut qu’il mange et dès l’instant où il est fauché, il commence à avoir faim. Comme il continue à jouer, il est toujours fauché et doit sans cesse voler de petites sommes d’argent dans l’urgence et- prendre des risques exagérés.

p.309 : Vous avez beau prévoir, calculer à l’avance, savoir exactement ce que vous allez faire entre le moment où vous mettez le pied quelque part et celui où vous en repartez, il vous sera toujours impossible de savoir qui sera dehors quand vous sortirez. Toute votre ingéniosité ne peut rien contre ça.

p.333 : le terme « cheviller » est du jargon de cambrioleur. Quand un cambrioleur veut éviter de passer la nuit à surveiller un endroit pour s’assurer que personne n’entre après la fermeture, il coince une petite cheville en bois dans le jambage de la porte. Vers cinq ou six heures du matin, il revient voir. Si la cheville n’a pas bougé, c’est que la porte est restée fermée. Au contraire, si elle est tombée par terre, cela veut dire que quelqu’un est entré pendant la nuit, auquel cas le cambrioleur doit surveiller toute la nuit pour savoir qui entre et à quelle heure. Une fois l’endroit ainsi « chevillé », il peut ajuster ses plans en conséquence ou décider d’abandonner le coup.

p.335 : L’idée de travailler m’était aussi étrangère que celle de cambrioler le serait à un plombier ou un imprimeur installé depuis dix ans. Je n’étais ni paresseux ni indolent. Je savais qu’il existait des moyens plus sûrs et plus simples de gagner sa vie mais c’était ce que faisaient les autres, ces gens que je ne connaissais ni ne comprenais, et pour lesquels je n’avais pas la moindre curiosité. Je ne les traitais pas de « pigeons » ou de « péquenauds » sous prétexte qu’ils travaillaient pour gagner leur vie. Ils représentaient la société. La société, cela veut dire la loi, l’ordre, la discipline, le châtiment. La société était une machine complexe conçue pour me réduire en miettes. La société, c’était l’ennemie. Un mur très haut nous séparait, la société et moi. Ce mur, je l’avais peut-être érigé moi-même, je n’en étais pas trop sûr. Quoi qu’il en soit, je n’allais pas l’escalader et passer à l’ennemi juste parce que j’avais eu la poisse.

p.396 : Mettez un jeune homme de l’âge que j’avais alors, dans une prison comme elles étaient à l’époque, vous pouvez être sûrs qu’il deviendra un criminel aussi vrai que la nuit suit le jour et que le jour suit la nuit. Ce sont les mauvais traitements qui font les criminels dits « récidivistes ».Je n’utilise pas l’expression « criminels endurcis » parce que j’ai été témoin de réformes miraculeuses. (…) La bienveillance peut aider à s’amender ceux qui ont été brutalisés. (…) J’étais un criminel. J’avais appris ma leçon de violence en prison. (…) Quant au bien et au mal, ils n’y pensent pas davantage que vous lorsque vous lorsque vous ouvrez le portail de chez vous pour entrer. Vous faites ça sans y penser. Ma condamnation à vingt-cinq ans de prison ne me fait ni chaud ni froid. Je m’y attendais depuis des années. C’est juste un incident de parcours, un obstacle sur ma route. Un incident violent, certes. Mais je jouais depuis longtemps au jeu de la violence et quand on m’oblige à y jouer, je sais faire.

p.401 : J’ai arrêté de voler parce que je n’avais pas d’autres choix.

Jack Black

Jack Black

QU’EST-CE QUI CLOCHE CHEZ LES HONNÊTES GENS ?

Extrait d’un article publié dans Harper’s Magazine (juin 1929).

http://fondeursdebriques.perso.neuf.fr/honnetesgens.html

« Rien de tel qu’un noeud coulant pour faire respecter la loi. » Tel était le credo des milices de Californie lorsqu’elles partirent en guerre contre le crime au temps de la Ruée vers l’or. Au nom de la loi, ils décidèrent de ne pas faire de détails. Ils pendirent les assassins et voleurs de chevaux pour faire de San Francisco une cité prospère. C’étaient eux, les honnêtes gens de l’époque, de vrais gentlemen engagés dans une noble mission. Mais comme tous les autres gentlemen devenus réformateurs, et ce depuis la nuit des temps, ils s’enivrèrent de sang et de pouvoir. Tant qu’ils passaient la corde au cou des voleurs de chevaux, la populace détournait les yeux, mais quand ils succombèrent à l’inévitable tentation de pendre leurs concurrents et leurs adversaires politiques, cette même populace les traita sans ménagement.

C’était l’époque des charrettes à boeufs et des chariots couverts. Notre époque est celle des automobiles et des avions. Beaucoup de choses ont changé mais, quatre-vingts ans plus tard, les méthodes avec lesquelles « les honnêtes gens » s’occupent de « ceux qui ne le sont pas » n’ont guère évolué. Et l’on traite la présente vague de criminalité avec le même état d’esprit que les miliciens de 1849.

« Rien de tel qu’une matraque pour faire respecter la loi. » Ces mots pourraient être ceux des miliciens mais ils ont été prononcés par l’actuel chef de la police de New York alors qu’il lançait la vaste campagne de nettoyage de la ville qui devait marquer le début de son règne. Les seuls résultats visibles de cette politique sont les nombreux passages à tabac et fusillades systématiques de la part de la police qui entraînent une augmentation des meurtres et des crimes violents.

Nous vivons une époque violente. Nous sommes tous d’accord là-dessus. La question est de savoir à qui l’on doit cette violence. Sont-ce les criminels qui poussent les honnêtes gens à la violence ou le contraire ? Les torts sont-ils partagés ? Avec la distance que j’ai aujourd’hui, il me semble que la société lutte contre les gangsters avec des méthodes de gangsters, contre les brutes avec des méthode de brutes et contre les assassins avec des méthodes d’assassins, sans jamais se poser la question de savoir si cela ne mène pas à une escalade de la violence. à travers toute l’Amérique, les honnêtes gens écrivent et discourent sur les criminels. Les comités de lutte contre le crime et des individus appartenant à tous les échelons de la société, du juge de la Cour suprême aux réformateurs des plus petits patelins, enquêtent sur les criminels et font des recommandations, passent des résolutions et écrivent des textes de loi pour statuer sur le sort des criminels. Les législateurs légifèrent et la police joue du pistolet et de la matraque. Ils sont tous d’accord, dans les mots et dans les actes, pour répondre à la violence par la violence.

Existe-t-il un précédent dans l’Histoire indiquant que cette méthode peut fonctionner ? Je n’en connais pas. Je ne prétends pas être une autorité en matière de crime. Mon témoignage est celui d’un spectateur, un spectateur coupable, certes, car j’ai survécu à quatre séjours en pénitencier et à de nombreux passages dans des prisons de comté, mais mon expérience personnelle importe peu. Mon histoire peut juste servir de pièce à conviction dans cette démonstration. Si les lois que les honnêtes gens passent aujourd’hui avaient été en vigueur il y a quinze ans, je n’aurais jamais eu l’opportunité d’arrêter de voler et d’apprendre à travailler. J’aurais très certainement fini au bout d’une corde, sur la chaise électrique ou avec une balle dans la peau tirée par un policier. Et si j’avais réchappé à tout cela, je purgerais une condamnation à perpétuité dans une prison comme Dannemora ou Charleston, à cracher mes poumons contre un mur blanchi à la chaux et à enseigner aux jeunes, à l’instar des autres condamnés à perpétuité : « N’hésite pas à tirer le premier. »

J’ai bien connu, au cours de ma vie de voleur et de mes séjours en prison, pas moins de cinq mille criminels. Cela peut sembler beaucoup, mais en détention on a tout le temps de se faire des amis. Ces cinq mille personnes forment un bon échantillon de ce monde souterrain qui alimente la criminalité. Elles allaient du voleur à la petite semaine capable de chaparder un paillasson avec «Bienvenue» écrit dessus à ce patricien des prisons qu’est le braqueur de banques. Je me suis autant intéressé au chapardeur de paillasson qu’au braqueur de banques. Ce n’est pas tant ce qu’ils faisaient qui m’intéressait que les raisons qui les poussaient à agir. Certains d’entre eux étaient des malades mentaux, relevaient du cas clinique et avaient l’esprit tordu; dans l’argot de la prison, on disait qu’« il leur manquait une case ». Certains étaient en prison parce qu’ils manquaient d’argent, d’autres parce qu’ils en avaient trop. Certains par ignorance, d’autres parce qu’ils avaient fait trop d’études. L’alcool, la drogue, la jalousie et l’avarice en conduisaient aussi bon nombre derrière les barreaux. D’autres, enfin, étaient là par perversité, par pur esprit de contradiction.

Si la plupart étaient coupables de ce dont on les accusait ou de crimes équivalents, il y avait ici et là quelques innocents. à l’exception de ceux qui avaient commis des crimes passionnels, aucun n’avait embrassé une carrière criminelle du jour au lendemain. Pour la plupart d’entre eux, une chose en avait amené une autre et ils en étaient arrivés là lentement, progressivement. L’un était en prison parce que, gamin, il s’était rebellé contre le flic du quartier. Un autre parce qu’il avait perdu son boulot en faisant grève. Un autre encore parce que sa femme était tombée malade et que ses enfants avaient faim.

Admettons qu’ils aient commis le premier crime : ils ont fait du tort à la société, et la société, sans chercher à les comprendre, leur a rendu la pareille, avec les intérêts.

C’est un cercle vicieux qui les conduit d’un pénitencier à l’autre. Toutes leurs histoires racontent la même chose : leur haine de la police, leur mépris de la loi, leur peur et leur méfiance vis-à-vis de la machine judiciaire.

Mon histoire est classique. Jusqu’à l’âge de quinze ans, j’ai cru que les policiers étaient des héros, des gens qu’il fallait admirer, en qui l’on pouvait avoir confiance. Puis, un soir, sur un malentendu, l’un d’entre eux m’arrêta, m’embarqua et me jeta derrière les barreaux. Le traitement que lui et ses collègues m’infligèrent fit voler en éclats toutes mes illusions.

Mon histoire est classique. Jusqu’à l’âge de quinze ans, j’ai cru que les policiers étaient des héros, des gens qu’il fallait admirer, en qui l’on pouvait avoir confiance. Puis, un soir, sur un malentendu, l’un d’entre eux m’arrêta, m’embarqua et me jeta derrière les barreaux. Le traitement que lui et ses collègues m’infligèrent fit voler en éclats toutes mes illusions.

Les vingt-cinq ans qui suivirent ne firent que confirmer les impressions que cette première expérience m’avait procurées et il m’a fallu presque toute une vie pour comprendre que le flic est lui aussi une victime de la machine qui fabrique les criminels. Ma première leçon de violence, je l’ai prise durant cette première nuit en prison. Par la suite, je châtiai, et je fus châtié en retour. Je chassais parce que j’étais chassé. Je n’avais d’égards pour personne et n’en attendais de personne. Le jeu de la violence, j’en ai appris toutes les règles dans les commissariats, les tribunaux et les prisons. Au bout du compte, j’ai fini par croire que je ne pourrais survivre que si je n’hésitais pas à faire usage de la violence le premier.

Je connais des centaines de criminels repentis mais je n’en connais aucun qui ait été réformé par la matraque d’un policier, une condamnation sévère ou des mauvais traitements en prison. Ce ne sont certainement pas les coups de fouet que j’ai reçus dans une prison canadienne ni les trois jours passés dans la camisole de force, un an plus tard, sur le sol d’un cachot en Californie, qui m’ont incité à changer de vie.

La camisole de force était au directeur de prison ce que le nœud coulant était au milicien, et ce que la matraque était au chef de la police de New York : un expédient. Le règne de la camisole ne dura pas et sa fin fut violente. Pour autant que je sache, tous les hommes qui subirent ce châtiment cruel furent soit anéantis pas les mutilations physiques soit transformés en maniaques sanguinaires par les souffrances mentales qu’ils avaient endurées. Soit ils quittaient la prison dans le même état que le petit tailleur juif dont les mains étaient si ratatinées qu’il était incapable de faire quoi que ce soit d’honnête hormis attraper les pièces qu’on lui lançait au coin de la rue, soit ils sortaient dans le même état que moi, pleins de venin et assoiffés de vengeance. Il est vain de vouloir maintenir l’ordre en terrorisant les criminels. Ce système a eu pour conséquence l’une des évasions les plus meurtrières de l’Histoire des états-Unis. Parmi les douze hommes qui ont réussi à s’échapper, six sont toujours en cavale, ils ont été condamnés à la pendaison et n’ont plus rien à perdre. Les meurtres qu’ils ont commis pour échapper à leurs bourreaux sont à peine croyables.

à ma sortie de prison, affaibli par la camisole, je me suis juré de devenir une créature de la nuit. Je fis le vœu de ne jamais plus laisser les rayons du soleil m’effleurer, de ne jamais plus me faire d’amis, de ne jamais plus rendre service à quiconque. Le personnel pénitentiaire était bien à l’abri dans sa prison, alors j’ai décidé que c’était la société qui paierait. Moins de trois mois plus tard, j’étais de retour derrière les barreaux, condamné pour avoir tiré sur un citoyen qui refusait de se faire braquer. S’il n’avait pas eu un bon médecin et une santé de fer, je n’aurais pas vécu assez longtemps pour découvrir que le stylo est une arme plus puissante que la pince-monseigneur ou le six coups. Si la loi Baumes avait été en vigueur, je n’aurais jamais découvert cela, car cette loi enlève au juge tout pouvoir discrétionnaire. à la quatrième condamnation, un juge est dans l’obligation de condamner l’accusé à perpétuité, qu’il ait tiré sur quelqu’un ou dérobé une paire de chaussures.

Ces quinze dernières années, j’ai pu m’acheter moi-même mes vêtements et ma nourriture plutôt que de compter sur l’argent des contribuables. Des gens m’ont fait confiance et la justice a été clémente à mon égard, cela m’a redonné espoir. Le juge qui m’a condamné à une peine d’un an, au lieu de me condamner à perpétuité et de me jeter aux oubliettes, a pris de gros risques. Sa bienveillance a été plus efficace que n’importe quelle potence, j’ai définitivement arrêté de voler. Cet homme m’a donné une seconde chance et je ne pouvais lui faire fauxbond, pas plus que je n’aurais pu trahir l’ami qui avait un jour scié les barreaux de ma prison. Le juge a fait appel à mon sens de la loyauté, la seule vertu ayant cours dans le monde du crime. Il a su trouver comment me coincer, m’obliger à raccrocher et me faire rentrer dans le rang.

Une fois encore, je ne connais pas un seul criminel qui ait été réformé par des traitements cruels. Si j’ai pu, moi, me réformer, c’est grâce à la clémence d’un juge qui a dit, lorsqu’il m’a condamné à un an plutôt qu’à la perpétuité : « Je pense que vous avez assez de personnalité pour changer de vie, je vous donne votre chance. »

Les archives débordent de dossiers de criminels réputés violents qui se sont réformés parce qu’on avait fait appel à leur sens de la loyauté. C’est le petit délinquant, l’homme faible, qui n’a pas assez de personnalité pour être vraiment bon ou vraiment méchant, qui ne respecte pas les termes de sa liberté conditionnelle et déçoit ceux qui lui ont fait confiance. Il trahit ses camarades truands et il trahit la société. Mieux vaut miser sur le criminel endurci. Frank James, voleur de train et tueur, rendit les armes lorsque le gouverneur du Missouri l’amnistia. Al Jennings échangea son six coups contre un stylo après avoir été gracié par Roosevelt. Emmet Dalton, Chris Evans, Jack Brady, Kid Thompson – tous bandits de grand chemin et tueurs – respectèrent et suivirent à la lettre les termes de leur liberté conditionnelle.

Les archives débordent de dossiers de criminels réputés violents qui se sont réformés parce qu’on avait fait appel à leur sens de la loyauté. C’est le petit délinquant, l’homme faible, qui n’a pas assez de personnalité pour être vraiment bon ou vraiment méchant, qui ne respecte pas les termes de sa liberté conditionnelle et déçoit ceux qui lui ont fait confiance. Il trahit ses camarades truands et il trahit la société. Mieux vaut miser sur le criminel endurci. Frank James, voleur de train et tueur, rendit les armes lorsque le gouverneur du Missouri l’amnistia. Al Jennings échangea son six coups contre un stylo après avoir été gracié par Roosevelt. Emmet Dalton, Chris Evans, Jack Brady, Kid Thompson – tous bandits de grand chemin et tueurs – respectèrent et suivirent à la lettre les termes de leur liberté conditionnelle.

Les criminels endurcis sont d’autant plus violents qu’on les prive d’une seconde chance. Les lois du genre de celle de Baumes détruisent tout espoir, ce sont des lois violentes qui engendrent la violence. Dans le meilleur des cas, elles mettent le criminel dans une impasse. La seule issue de celui qui n’a plus rien à perdre tient dans cette devise : « Débarrasse-toi de celui qui pourrait te faire pendre. » Résultat : le cadavre d’un policier par-ci, celui d’une victime par-là et celui d’un mouchard un peu plus loin.

Les honnêtes gens et les criminels se ressemblent beaucoup lorsqu’ils sont le dos au mur. Tous ont tendance à s’affoler et à rater ce qui aurait pu être un coup formidable. Un pickpocket qui s’apprête à mettre la main sur mille dollars peut très bien les laisser échapper par maladresse. L’enjeu est trop important. De même, face à une hausse inquiétante de la criminalité, les experts agissent dans la précipitation, sous la pression d’une foule de citoyens en colère qui voudraient voir les crimes cesser du jour au lendemain. Ils soumettent de nouvelles lois alors qu’il en existe déjà plus qu’ils ne peuvent en faire appliquer. Ils recommandent le durcissement des peines, alors que l’expérience a montré partout et toujours que ça ne marche pas. Ils prêtent l’oreille à ceux qui s’insurgent contre le fait qu’on «materne» les criminels et ils durcissent les conditions d’obtention de la liberté sur parole, du sursis et de l’amnistie – seules mesures pouvant permettre à un criminel de se réformer. Pour alléger le navire qui prend l’eau, ils passent par-dessus bord le pain et l’eau.

Aucun comité de lutte contre le crime ne semble pouvoir venir à bout de ce problème. Mais une chose est certaine : accumuler les nouvelles lois et durcir les peines est une aberration. Lao-tseu, un contemporain de Confucius, a écrit : «Gouverne ton royaume comme tu ferais cuire un petit poisson » pour nous recommander la modération en toute chose. « Plus les lois sont sévères, plus il y a de criminels.» Un grand empereur chinois, fondateur de la dynastie Ming en 1386, suivit les conseils de ce philosophe et abolit la peine de mort. « Presque chaque matin, on exécutait dix hommes en public, écrivit l’empereur. Le soir même, une centaine d’hommes avait commis un crime identique. Lao-tseu a dit : » Si les gens ne craignent pas la mort, à quoi bon menacer de les exécuter ? » Je cessai d’infliger la peine capitale. J’emprisonnai les coupables et imposai des amendes. Moins d’un an plus tard, je sus que j’avais pris la bonne décision.»

Aucun comité de lutte contre le crime ne semble pouvoir venir à bout de ce problème. Mais une chose est certaine : accumuler les nouvelles lois et durcir les peines est une aberration. Lao-tseu, un contemporain de Confucius, a écrit : «Gouverne ton royaume comme tu ferais cuire un petit poisson » pour nous recommander la modération en toute chose. « Plus les lois sont sévères, plus il y a de criminels.» Un grand empereur chinois, fondateur de la dynastie Ming en 1386, suivit les conseils de ce philosophe et abolit la peine de mort. « Presque chaque matin, on exécutait dix hommes en public, écrivit l’empereur. Le soir même, une centaine d’hommes avait commis un crime identique. Lao-tseu a dit : » Si les gens ne craignent pas la mort, à quoi bon menacer de les exécuter ? » Je cessai d’infliger la peine capitale. J’emprisonnai les coupables et imposai des amendes. Moins d’un an plus tard, je sus que j’avais pris la bonne décision.»

L’Angleterre fit la même découverte. Si on arrêta d’y pendre les voleurs de moutons, les voleurs à l’étalage et les pickpockets, ce n’est pas parce que la perspective de finir au bout d’une corde était dissuasive. Mais parce que le nombre de meurtres avait augmenté de manière inquiétante. Les lois faisaient des voleurs à la petite semaine des meurtriers en puissance. La peine capitale n’eut jamais raison des pickpockets, même à l’ombre des potences. Des hommes furent même arrêtés pour avoir fait les poches des badauds venus assister à la pendaison d’un pickpocket. Il fut une époque où les Anglais pendaient les gens pour soixante crimes différents. Ils envisagent maintenant l’abolition totale de la peine de mort. L’Angleterre a prouvé que la violence n’est pas un remède efficace contre la violence.

On peut raisonnablement affirmer que si, aux états-Unis, chaque électeur était obligé d’assister à une pendaison ou à une électrocution, la peine capitale serait abolie aux élections suivantes. Quiconque a fait, en prison, l’expérience de l’un de ces vendredis noirs, jours d’exécution, sait à quel point l’apparition du bourreau peut être funeste. à l’approche d’un tel jour, la prison se transforme en volcan en éruption. Les prisonniers deviennent sombres et irritables. De vieilles rancunes réapparaissent, d’anciennes haines se réveillent. En cachette, on tabasse les mouchards ; on insulte, on défie et on attaque les gardiens. On remplit les cachots de prisonniers insoumis si haineux qu’ils menacent d’exploser. C’est au cours de ces vendredis que j’ai vu des prisonniers régler leurs comptes dans de sanglants duels au couteau. Dans les carrières de pierre de Folsom, des hommes jetèrent dans le canal des outils qui valaient des milliers de dollars et brisèrent à coups de marteau les pièces de granit taillé et poli sur lesquelles ils travaillaient depuis des mois. Dans un accès de rage aveugle et désespérée, ils détruisirent tout ce qui leur tombait sous la main. à la cantine, j’ai vu des hommes affamés jeter leur repas par terre et refuser de manger «le maudit ragoût du bourreau». Le jour de l’exécution, ce meurtre légal, les prisonniers devenaient si violents que les directeurs de prison durent se résoudre à boucler tout le monde jusqu’à ce que l’exécution soit passée. Les hommes restent maintenant assis dans leur cellule à ruminer en silence ou bien font résonner les couloirs de la prison de leurs sifflets et de leurs insultes.

Les honnêtes gens peuvent être sûrs d’une chose : pas un prisonnier ne pense à bien ce jour-là.

Qu’est-ce que je reproche, en deux mots, aux honnêtes gens ? Je soutiens que multiplier les lois et durcir les peines ne peuvent conduire qu’à davantage de crimes et de violence… Il faut privilégier la prévention à la répression… C’est uniquement en découvrant les causes du crime que l’on pourra espérer en venir à bout… Les honnêtes gens prennent le problème à l’envers. S’ils s’intéressaient plus à l’éducation des enfants, ils se désintéresseraient vite de la chaise électrique. Ils ne voient que les crimes, et jamais les raisons qui poussent les criminels à agir ; ils ne voient que ce qu’ils sont devenus, et jamais ce qui a fait d’eux ce qu’ils sont.

JACK BLACK

Tags: Alexandre Jacob, cambriolage, Etats Unis, hobo, Jack Black, Les Fondeurs de briques, prison, vol, Yegg

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail

23 avril 2013 à 14:10

Bonjour,

Nous préparons actuellement un livre aux éditions de la Martinière sur le roman policier et je voudrais savoir où vous avez obtenu les magnifiques images de Jack Black pour illustrer votre excellent article… Pourriez-vous m’indiquer vos sources ? Ce serait fabuleux.

Merci par avance pour votre aide.

Bien cordialement,

Laetitia Réal-Moretto

XX XX XX XX XX

Editrice

Editions de la Martinière$25 bd Romain Rolland

75014 Paris

23 avril 2013 à 18:04

babelweb bien sûr