Le bagne de Jean Galmot

Le corps social se purge par le droit pénal. Pour Jean Galmot, le bagne ne peut souffrir de critiques tant son existence va de soi. Parce que la société a l’impérieux devoir de se protéger, le criminel doit expier à des milliers de kilomètres la métropole. L’ancien journaliste au Petit Niçois est venu tenter sa chance en Guyane en 1906. Il y exploite la propriété forestière de son beau-père. La fortune semble même lui sourire non pas avec l’or mais avec la gomme de balata. De retour en France, il donne l’Illustration un reportage édifiant en deux parties (les 4 et 11 janvier 1908) sur l’institution pénitentiaire coloniale. Le lecteur peut ainsi voir ce que sont devenu ceux qui les ont tenus en haleine dans la chronique judiciaire des grands médias de l’époque. Jean Galmot a approché certaines figures du bagne et, à travers les vies de pénitence de Manda, de Bassot, de Brière, du bourreau Chaumette ou encore des anarchistes Meunier et Jacob, il nous donne une vision qui, si elle ne brille guère par son originalité, n’en demeure pas moins révélatrice de la construction d’une image stéréotypée du bagne. L’auteur s’est même longuement entretenu avec le faussaire Gallay qui lui a donné ses mémoires de fagot. Pour l’aventurier périgourdin (Galmot est né à Monpazier le 2 juin 1879), qui entend trancher le débat sur le bagne – ce qui au demeurant prouve que les critiques ne sont pas nées à la suite des écrits d’Albert Londres en 1923 – il n’a vu outre atlantique ni un enfer ni un paradis carcéral. Le bagne serait alors un purgatoire que tente d’organiser une administration pénitentiaire pour le moins honorable car on se rend difficilement compte de l’énergie qu’il faut dépenser pour tenir en respect cette effroyable population. L’intérêt de ce long papier tient alors finalement plus dans les clichés photographiques qui l’accompagnent, redonnant un peu de vie à ces lieux de mort éloignés et oubliés.

Le corps social se purge par le droit pénal. Pour Jean Galmot, le bagne ne peut souffrir de critiques tant son existence va de soi. Parce que la société a l’impérieux devoir de se protéger, le criminel doit expier à des milliers de kilomètres la métropole. L’ancien journaliste au Petit Niçois est venu tenter sa chance en Guyane en 1906. Il y exploite la propriété forestière de son beau-père. La fortune semble même lui sourire non pas avec l’or mais avec la gomme de balata. De retour en France, il donne l’Illustration un reportage édifiant en deux parties (les 4 et 11 janvier 1908) sur l’institution pénitentiaire coloniale. Le lecteur peut ainsi voir ce que sont devenu ceux qui les ont tenus en haleine dans la chronique judiciaire des grands médias de l’époque. Jean Galmot a approché certaines figures du bagne et, à travers les vies de pénitence de Manda, de Bassot, de Brière, du bourreau Chaumette ou encore des anarchistes Meunier et Jacob, il nous donne une vision qui, si elle ne brille guère par son originalité, n’en demeure pas moins révélatrice de la construction d’une image stéréotypée du bagne. L’auteur s’est même longuement entretenu avec le faussaire Gallay qui lui a donné ses mémoires de fagot. Pour l’aventurier périgourdin (Galmot est né à Monpazier le 2 juin 1879), qui entend trancher le débat sur le bagne – ce qui au demeurant prouve que les critiques ne sont pas nées à la suite des écrits d’Albert Londres en 1923 – il n’a vu outre atlantique ni un enfer ni un paradis carcéral. Le bagne serait alors un purgatoire que tente d’organiser une administration pénitentiaire pour le moins honorable car on se rend difficilement compte de l’énergie qu’il faut dépenser pour tenir en respect cette effroyable population. L’intérêt de ce long papier tient alors finalement plus dans les clichés photographiques qui l’accompagnent, redonnant un peu de vie à ces lieux de mort éloignés et oubliés.

N°3384, 4 janvier 1908

Quelques semaines chez les forçats

Ni enfer, ni paradis : le purgatoire

J’entends dire : Le bagne est un enfer. D’autres répondent : C’est un paradis.

Il me semble – renseignements pris sur place, en Guyane – que c’est un purgatoire. On y souffre du feu : les âmes coupables subissent la souffrance continuelle et monotone du soleil féroce que les bonnes âmes évitent avec des parasols.

Il n’y a pas d’autre torture au bagne. Je ne saurais, sans mentir, faire un tableau douloureux des spectacles que j’ai vus ; mais je ne puis pas davantage décrire des plaisirs et un confort qui n’existent pas.

Le bagne n’est pas un cachot où l’on entasse des innocents, boulets aux pieds et chaînes au cou. Ce n’est pas, non plus, le pays de cocagne où des criminels reçoivent, en guise de châtiment, une case et des rentes au soleil.

Imaginez des casernements en bois, élevés sur pilotis en raison de l’humidité, et un mur d’enceinte au milieu de la plus folle végétation tropicale. Trois mille hommes sont parqués dans ce campement d’aspect militaire. A 200 mètres, parmi les jardins, une série de cases pour les fonctionnaires. Plus loin, un village pour les libérés. C’est le bagne de Saint-Laurent du Maroni.

Çà et là, à 20, à 40 kilomètres dans la brousse, voici le camp de Saint-Jean où sont près de trois mille relégués, Charwein où sont les incorrigibles, la Forestière, Sparwyn, chantiers forestiers, les Huttes où vivent les infirmes, Saint- Louis, l’île aux Lépreux, etc… Ce sont autant de campements aménagés sur de vastes espaces débroussés.

Les condamnés particulièrement dangereux et les fous sont gardés aux îles du Salut. C’est assurément l’endroit le plus sain de toute la côte de Guyane. L’air y est vif, la chaleur atténuée par les vents du large ; le souci de l’hygiène garde de la fièvre et le site est incomparable.

Des trois îles : du Diable, Royale et Saint-Joseph, on aperçoit, à travers les palmiers et les cocotiers, le développement sans fin de la forêt vierge.

Voici la journée du forçat : à 5 heures, lever, café noir; 6 heures, appel. De 6 à 10 heures, travail. A 10 heures, appel, puis soupe ; deux fois par semaine lard, deux fois viande fraîche et deux fois viande conservée. De 10 heures à 1 heure, repos. Puis appel et travail jusqu’à 5 heures. Soupe, et à 6 heures dernier appel.

Les forçats sont alors enfermés dans les « cases ». Ce sont de vastes dortoirs où deux rangées de hamacs sont séparées par un couloir. Point de surveillants ; les condamnés sont maîtres de leur case la nuit.

Avec ses marchands de café, ici marchands de « camelote » qui vendent tout ce qui peut être volé à l’administration, ses débits où l’on sert la « bibine », sorte de boisson fermentée faite avec des grains de maïs, avec ses parties de cartes et ses féroces batailles, la prison de nuit des bagnards connaît tous les vices de la basse humanité.

Dans la corvée qui va au chantier, aucune figure ne se détache. C’est la même silhouette monotone et grossière. Si vous questionnez un homme, il vous répondra invariablement qu’il est « condamné militaire ». Tous cachent leur crime.

J’ai cherché les héros de drames récents. Voici Bassot, un des assassins d’Eugénie Fougère à Aix-les-Bains. C’est une personnalité. Il parle art et littérature. Il est musicien, dessinateur et homme de lettres. Le soir, dans la case, il pince de la guitare. Pour un paquet de tabac, il fait au fusain le portrait de ses codétenus. Près de son hamac il a une petite bibliothèque de trente à quarante volumes qu’il loue aux transportés.

– Tu t’ennuies… Tiens, lis ce livre pour deux sous… C’est fameux…

Ce sont des romans de M. Georges Ohnet.

Bassot est l’avocat du bagne. Un homme a-t-il une difficulté avec l’administration ? A-t-il une supplique à adresser au garde des sceaux ou à M. de Pressensé ?… Il s’adresse à Bassot. Pour un bon de tabac, Bassot rend visite au commandant, il fait antichambre et il présente humblement, en termes choisis, la requête. Pour quelques sous, il écrit une lettre et fournit le papier ministre qu’il enjolive d’une écriture fioriturée. Nul ne sait, comme lui, trouver une formule élégante et présenter, à la fin de la requête, des hommages corrects.

Considéré de tous et considérable, Bassot garde cependant un cœur modeste. On lui a offert une position d’écrivain dans les bureaux, une position de tout repos qui lui assurait du tabac, du rhum ou du vin, plusieurs fois par semaine. Mais il a refusé…

Il est balayeur.

Pimpant, grimaçant, toujours prêt à quelque facétie ridicule, Hubac est un gamin insupportable. Etudiant en médecine, il a empoisonné le commandant Massot. L’administration essaye d’utiliser ses connaissances à la pharmacie, où il est manipulateur. On le surveille de près, vous le pensez bien.

Mais voici la figure chafouine du baron de Chabrefy :

Valleteau de Chabrefy, dont les escroqueries sont encore célèbres, est lamentable. Impotent, gâteux, il achève une vieillesse qui devient pitoyable. Il peut à peine marcher.

Cette misère serait peut-être digne de pitié si l’escroc avait dépouillé le vieil homme. Il est resté au bagne le même filou, à l’affût du larcin à commettre et du mauvais coup à tenter. Il est détesté de ses codétenus. Un surveillant de semaine l’avait chargé, au bureau où on l’employait, de cacheter le courrier des transportés. Le surveillant, après avoir lu les lettres, les lui remettait. Mais le baron de Chabrefy avait cru pouvoir glisser au dernier moment dans les enveloppes d’autres lettres que les condamnés lui avaient remises. L’opération aurait été lucrative si elle avait réussi…

Sur le chantier des terrassements le graillement d’une voix commande :

Sur le chantier des terrassements le graillement d’une voix commande :

– Pioche, marquis !

C’est le beau Manda, l’apache de Casque-d’or, qui active la corvée.

Le marquis d’Haillecourt, obéissant, pioche, malgré ses soixante ans sonnés, de toute sa vieille vigueur.

Penché en avant, Manda, dont le zèle a été récompensé par le galon de « porte-clefs », s’efforce de mériter la confiance du surveillant. Il est gros, blond, fort en chair. Il apparaît trapu et musclé comme un lutteur. Un grand chapeau couvre sa nuque robuste. Le buste nu, cuit par le soleil, reluit sous la sueur. Avec sa ceinture rouge à la taille, il a l’aspect d’un jovial cow-boy.

Le caractère vaut ce qu’annonce la mine. C’est une aimable et tranquille brute :

– Ce sont de braves types, fait-il en désignant les hommes de la corvée, mais pour moi il n’y a qu’un moyen de les tenir : la trique…

Il est partisan des châtiments corporels au bagne et cependant on n’a jamais eu aucune violence à lui reprocher.

A son arrivée aux îles du Salut, on l’avait placé à l’hôpital. Il a fait un infirmier docile et apprécié. Ses grosses mains habituées au couteau des assassins s’étaient faites délicates pour les malades.

Récemment, le médecin-major fut changé. Manda, dont la réputation de panseur adroit était faite, regarda par-dessus l’épaule le nouveau major…

Il y eut des froissements. Un jour il rendit son tablier :

– Je ne peux pas voir gâcher le travail, dit-il.

Il était déjà porte-clefs ; on l’attacha avec le même titre au service des maçons. Il est le chef d’une équipe. Sous ses ordres il a le marquis d’Haillecourt qu’il affectionne :

– Pioche, marquis…

Le soir, Manda questionne le marquis sur les usages du monde…

Il y a, en effet, un secret dans la vie de Manda. Il dit à l’oreille qu’il a dans son sac une lettre… quelques lettres parfumées qui lui viennent d’une femme du monde.

C’est son orgueil, sa seule conversation. Le vieux marquis, deux fois assassin, le conseille et le console.

Bassot raconte qu’il a fait pour Manda une réponse à la dernière lettre. Il en a conservé le brouillon qu’il montre :

« Je dépose à vos pieds, madame, l’humble et brûlant hommage, etc… »

Mais Manda a rédigé l’adresse de sa propre main (il est discret) :

« Madame la Contaisse… »

Plus petit, brun et râblé, Lecca n’a pas la naïve force de Manda. Le paludisme, d’autre part, le tient. Il est à l’île Royale, tandis que Manda est à l’île Saint-Joseph. Bien qu’on les tienne séparés, les deux amants de Casque-d’or se sont maintes fois trouvés en présence. Au début, ils se jetaient l’un sur l’autre. Cela a duré quelques mois. Aujourd’hui, ils se contentent de cracher avec dégoût à leurs pieds quand ils se rencontrent.

L’administration est fort habile avec les apaches. Par quel miracle n’y a-t-il jamais de révolte aux îles ? Une poignée de surveillants tient un millier de bandits ; à certains moments il y a un surveillant pour cinquante hommes.

On se rend difficilement compte de l’énergie qu’il faut dépenser pour tenir en respect cette effroyable population. Il convient de rendre hommage au dévouement souvent héroïque des surveillants militaires qui, à la moindre défaillance, risquent leur vie. La sévérité des instructions et du contrôle ne permet pas de laisser ignoré aucun acte de brutalité et il faut reconnaître que la légende des gardes-chiourmes frappant les condamnés est absurde. J’ai vu, l’an dernier, à Mana, un forçat assassiner son surveillant dans des conditions atroces. Ce surveillant atteignait sa retraite ; il avait vingt-cinq ans de service dans cette administration, qui, sous le climat des tropiques et avec un salaire de 170 francs par mois exige douze heures de travail par jour.

On se rend difficilement compte de l’énergie qu’il faut dépenser pour tenir en respect cette effroyable population. Il convient de rendre hommage au dévouement souvent héroïque des surveillants militaires qui, à la moindre défaillance, risquent leur vie. La sévérité des instructions et du contrôle ne permet pas de laisser ignoré aucun acte de brutalité et il faut reconnaître que la légende des gardes-chiourmes frappant les condamnés est absurde. J’ai vu, l’an dernier, à Mana, un forçat assassiner son surveillant dans des conditions atroces. Ce surveillant atteignait sa retraite ; il avait vingt-cinq ans de service dans cette administration, qui, sous le climat des tropiques et avec un salaire de 170 francs par mois exige douze heures de travail par jour.

Pour ne pas blesser le forçat qui l’attaquait cependant avec un couteau à la main et ne pas courir le risque d’une révocation, le surveillant a voulu désarmer son aggresseur ; il a été tué de deux coups de couteau au ventre.

Sous le climat de la Guyane, pour des postes qui exigent une pareille énergie, le recrutement est fort difficile. Il est assurément très heureux que les colonies puissent fournir pour ce personnel d’élite des éléments qui – toutes qualités égales, d’ailleurs – ont cette supériorité d’être déjà acclimatés.

Les apaches continuent longtemps à plastronner. Ils se groupent et tâchent de s’unir. Ils mettent leur activité et leur bien en commun. L’un d’eux reçoit-il un colis postal, réussit-il à obtenir quelque argent, le groupe le partage. On les tient aux îles, où l’évasion est à peu près impossible.

Souvent, d’ailleurs, ils s’assagissent et rentrent dans la foule. Mais la délation existe chez les apaches comme dans tous les camps. Pour un paquet de tabac, entre deux déclamations anarchistes, ils se trahissent et se livrent. Qui n’est pas « mouchard » au bagne ?

Mouchard ?… Voici le museau de Brière qui a assassiné ses cinq enfants. Finaud, sournois, le front bas, Brière, en tablier d’infirmier, bien propre, silencieux, glisse à travers les salles, frôle sans les voir les condamnés et s’arrête devant le major pour enlever son béret et saluer de la tête, des épaules, jusqu’aux genoux.

Depuis son arrivée au bagne, Brière s’est refermé sur lui-même. Il apparaît fripé, ridé, comme ces vieux paysans au menton pointu, aux yeux petits et perçants, rasés, un peu jaunis, qui, ayant perdu tout leur bien, se sont faits valets de ferme et servent avec un cœur haineux, sans jamais parler.

Brière est muet. Il a déclaré qu’il était innocent ; il ne sait pas, il ne dit pas autre chose. Si on l’aborde, s’il lui faut répondre, son regard se fait plus fuyant encore, et, entre ses dents, il dit :

« C’est pas mé qu’a fait le coup… »

Il est généralement haï au bagne. Les pires criminels se détournent de lui avec dégoût. Il n’a pas d’ami, pas un confident. Son crime est inexcusable et ses compagnons d’infamie ne lui pardonnent pas.

C’est un infirmier excellent. Souvent, on ramène des cases des hommes blessés de coups de couteau. Brière est là ; il sonde la plaie, il a les doigts sanglants. Ses lèvres, qui ont un tremblement convulsif, semblent, devant le sang, répéter la seule phrase qu’elles aient encore prononcée au bagne :

« C’est pas mé qu’a fait le coup… »

Peu à peu, cela devient une obsession pour les infirmiers et les médecins qui vivent avec lui. Lentement, cette affirmation, répétée comme une invocation, a pénétré la tranquille cervelle des surveillants ; elle a gagné les chefs. Il n’y a personne en Guyane qui ne parle de l’innocence de Brière et pourtant personne n’y croit.

Peu à peu, cela devient une obsession pour les infirmiers et les médecins qui vivent avec lui. Lentement, cette affirmation, répétée comme une invocation, a pénétré la tranquille cervelle des surveillants ; elle a gagné les chefs. Il n’y a personne en Guyane qui ne parle de l’innocence de Brière et pourtant personne n’y croit.

La plainte têtue du vieux forçat n’est jamais commentée d’un argument.

– Tu ferais mieux, lui dit un jour un surveillant, de suivre ton chemin comme les autres. Tu mens, personne ne te croit… A quoi cela te sert-il ? Tu mens… stupidement… sans espoir… sans raison…

– C’est pas mé qu’a fait le coup, répondit le vieux dont les yeux étaient pleins de larmes.

L’assassin de Berthe de Brienne, Martin, est infirmier à l’île Saint-Joseph. C’est presque un gentleman ; il est correct ; son langage, sa tenue et sa conduite sont irréprochables.

Il a gardé le type du souteneur distingué. C’est un grand et gros gaillard, brun avec des yeux bleus. Il se tient à l’écart, résigné à son sort. Il était manipulateur à la pharmacie avant Hubac. L’administration et les malades étaient également satisfaits de son zèle, lorsqu’un scandale éclata.

On apprit un beau jour qu’un complot anarchiste se préparait. Il avait été imaginé par un groupe de forçats sous la direction de l’anarchiste Jacob. Il s’agissait de confectionner une bombe pour faire sauter le commandement. Martin, à la pharmacie, confectionnait la bombe…

Emoi… arrestations en masse. Mais on ne découvrit rien. Le complot avait été dénoncé par un transporté nommé Fauque, fils d’un ancien surveillant-chef du bagne. On eut toutes les raisons de croire que le complot n’avait point existé et que Fauque l’avait imaginé pour toucher une gratification.

Cependant, Martin perdit à l’aventure sa place de manipulateur ; il fut remplacé par Hubac et devint infirmier. C’est, pourtant, un homme heureux. Comme Manda, il a dans sa vie un grand amour élégant.

Depuis cinq ans, avec une fidélité héroïque, une femme l’entretient d’une correspondance assidue. Il montre les lettres qui sont datées de Londres…

Depuis cinq ans, avec une fidélité héroïque, une femme l’entretient d’une correspondance assidue. Il montre les lettres qui sont datées de Londres…

L’anarchiste Meunier, qui est mort le 26 juillet dernier, était, avec une intelligence vive et un cœur excellent, un redoutable bandit. Il était un peu difforme et il aimait à se comparer à Socrate, dont il n’avait que l’infirmité. Il développait une philosophie primitive à laquelle il croyait. Mais ses théories s’accommodaient de tous les méfaits de la vie du bagne.

Meunier disparu, il n’y a plus d’anarchiste de principes en Guyane. Ceux qui restent sont des pitres.

Il faut cependant mettre à part Jacob, le chef de la bande d’Amiens. Il a gardé le langage insolent qu’il avait à la cour d’assises. Le soir, dans la case, il bataille avec la société ; il fait aux condamnés des conférences injurieuses et inoffensives sur l’action directe. L’anarchisme n’avait été pour lui qu’une attitude devant la justice. Cette attitude lui a plu, et, sans pénétrer plus avant dans la doctrine, il demeure anarchiste. Il a tenté plusieurs fois de s’évader.

Le bagne vient de perdre avec Gallay une de ses plus pittoresques illustrations. Le héros de la Catarina, dont la peine a été commuée, a quitté la Guyane pour une maison de réclusion en France.

J’avais moi-même pris passage sur la Normandie qui l’a ramené à Saint-Nazaire. Il m’a remis, pendant la traversée, des « Souvenirs d’un forçat » dont une grande partie n’intéresserait que médiocrement les lecteurs de L’Illustration, mais qui contiennent pourtant des renseignements curieux sur la vie des condamnés aux îles du Salut, et sur leur mentalité.

Jean Galmot.

La deuxième partie de cet article paraîtra dans notre prochain numéro.

N°3385, 11 janvier 1908

QUELQUES SEMAINES CHEZ LES FORÇATS

LES « SOUVENIRS DE BAGNE » DE GALLAY

J’ai dit la semaine dernière quelle est la vie des forçats. Point de rigueur inhumaine ni de coupable faiblesse, mais un régime d’expiation par le travail. Nous avons vu au « travail forcé » quelques-unes des célébrités les plus notoires du bagne guyanais. Le sort des assassins de marque est, par la force des choses, moins misérable en apparence que celui des criminels vulgaires. Pour éviter des]évasions qui seraient scandaleuses, on doit, en effet, les isoler aux îles du Salut, où le climat est meilleur que dans la brousse et où les chantiers sont aussi moins rigoureux. Ils bénéficient des circonstances qui, pour assurer une surveillance parfaite, apportent un adoucissement à leur situation.

C’est ainsi que Gallay parle sans rancune de son séjour au bagne. Durant les vingt jours de la traversée que j’ai faite sur les mêmes steamers que lui, de Cayenne à Saint-Nazaire, j’ai eu tout le loisir de connaître ses impressions de forçat.

Ce voyage a été, d’ailleurs, pittoresque. Gallay, ramené en France, était sous la garde de deux surveillants militaires. Mais le zèle des gardiens ne put rien contre la curiosité des passagers du Saint-Domingue et de la Normandie. Gallay était l’attraction du bord.

Correct et d’un commerce spirituel, il fit des conquêtes. Chaque jour, il ajoutait au récit des aventures de la Catarina quelque nouvelle et bouffonne anecdote. Je ne sais ce qui lui valut le mieux les grâces des dames, de la sincérité de ses sentiments toujours avoués pour la Merelli ou de sa bonne mine…

Ce forçat, qui portait la livrée du bagne – et qui, d’ailleurs, ne méritait pas mieux – mit les passagers à ses petits soins. Les menus furent soignés ; une bouteille de vin de Bordeaux, un verre de vin de Champagne, des liqueurs, des cigares, des livres, lui firent d’heureux loisirs. A l’insu des surveillants qui, d’ailleurs, n’en pouvaient mais, passagers et passagères descendirent au pont de troisième classe pour distraire et gâter le prisonnier. Ne lui avait-on pas prêté un boy pour son service !…

Ce forçat, qui portait la livrée du bagne – et qui, d’ailleurs, ne méritait pas mieux – mit les passagers à ses petits soins. Les menus furent soignés ; une bouteille de vin de Bordeaux, un verre de vin de Champagne, des liqueurs, des cigares, des livres, lui firent d’heureux loisirs. A l’insu des surveillants qui, d’ailleurs, n’en pouvaient mais, passagers et passagères descendirent au pont de troisième classe pour distraire et gâter le prisonnier. Ne lui avait-on pas prêté un boy pour son service !…

Entre temps, Gallay, ravi de cette sollicitude inattendue, distribuait aux officiers, aux passagers, voire au personnel qui l’accablait de prévenances, des vers de sa composition ou des autographes.

Pour ma part, j’eus des « Souvenirs de bagne », récit assez sincère de son séjour aux îles du Salut.

Ce mémoire débute par cette leçon qui n’est pas sans originalité :

« Le récit que je commence aujourd’hui n’aura pas de développements à idées générales, pour que l’administration n’en soit pas émue, et il n’aura pas de « mots », pour que M. Bertulus, qui en a tant fait à mon procès, ne le lise pas.

» Non plus les jolies femmes, qui nous lorgnaient : Merelli, M. Bertulus et moi, à la cour d’assises, n’auront aucun plaisir à lire ces notes, car je vais présenter un Gallay qui ne crâne plus. Sous la blouse de toile écrue du forçat, avec le numéro qui barre sa poitrine et la tête rasée, Gallay est méconnaissable… »

Et l’ancien comptable du Comptoir d’Escompte développe longuement cette théorie, qu’il doit la gravité de sa peine à son attitude insolente au procès. Il a crâné » pour le public féminin de la salle.

« Escrocs, faussaires, conclut-il, banquiers incertains, notaires sur l’escarpolette, faites-vous maçons, fonctionnaires, faites les pires métiers plutôt que de risquer sur votre instable équilibre le bagne où je suis. Et, s’il est trop tard, si la cour d’assises vous tient, demandez le huis clos, ne parlez pas devant les femmes.

Le regard d’une jolie femme inconnue dans la salle vous fera plus de mal que dix plaidoiries d’avocat… »

Il part au bagne :

… « J’eus ma première impression du bagne à l’île de Ré, lorsque, le soir de mon arrivée, on me lia les pieds à une barre de fer avec une dizaine d’hommes. Couché sur la planche, avec cet anneau qui me broyait les chevilles, je ne pus dormir. Je passai la nuit à questionner mes voisins ; ils étaient moins malheureux que moi, car ils n’étaient sensibles qu’à la souffrance physique.

» N’imaginez pas qu’il y ait rien d’épique dans l’horrible de la vie des forçats. Ce sont des simples. Point de caractères, mais des violences inexpliquées, des brutalités stupides. On s’ennuie à entendre les propos de ces primitifs. Ce sont des personnages de Gorki ; leur langage est trivial et leur mentalité est rude ; ils ont des conversations d’enfants.

» L’importance du chiffre de mes détournements m’avait valu quelque considération à bord de la Loire. On faisait parfois appel à mes connaissances professionnelles.

» L’importance du chiffre de mes détournements m’avait valu quelque considération à bord de la Loire. On faisait parfois appel à mes connaissances professionnelles.

» Un jour, on discutait ce problème :

» – Quelle est la valeur de l’encaisse métallique de la Banque de France ?

» Deux avis étaient en présence, soutenus par deux apaches qui s’injuriaient à toute volée. Soudain, l’un des deux hommes s’adressa à moi :

» – Gallay, toi qui as été dans la banque. Qu’est-ce que tu en penses ?

» J’exposai ce que je savais. Mon opinion donnait raison à l’un des deux adversaires. Mais le vaincu s’approcha, et le poing sous mon lorgnon :

» – Alors, moi, je suis une bourrique…

»- …

» – Tu veux savoir comment je m’appelle ?…

» Bagarre ; les pots de fer-blanc où l’on sert la soupe volent ; le sang coule. Et me voilà à moitié assommé. Mon prestige et mon lorgnon avaient disparu… »

Anémié par dix mois de prison, Gallay obtint du médecin, à son arrivée aux îles, d’être affecté aux « travaux légers ». La tâche consistait à fabriquer des petits balais.

… « Les « travaux légers », écrit-il, ne durèrent que quinze jours. Chaque matin j’allais au bord de la mer, et là, assis devant la grande bleue que j’aime, je tricotais, consciencieux et tranquille, mes petits balais.

» Le médecin déclara bientôt que j’avais repris des forces et que je pouvais subir la loi commune. Alors, l’administration, qui aime avoir the right man in the right place, m’installa à la comptabilité.

» Je fus d’abord comptable à l’hôpital, puis comptable aux travaux. Ma conduite fut exemplaire ; deux mois après mon arrivée, je recevais mon premier galon : j’étais fait « porte-clefs ».

» Le porte-clefs est le caporal du bagne. Il jouit d’une liberté relative et d’un insigne rouge qui décore les deux manches de sa veste.

» N’est pas porte-clefs qui veut. Mais il convient d’ajouter que tout le monde ne veut pas être porte-clefs. Cette dignité implique quelque complaisance à l’égard de l’administration, et beaucoup de transportés gardent une rigueur farouche à leurs geôliers.

» Les forçats sont partagés en trois catégories. La troisième est la plus rigoureuse ; les hommes dorment sur un plancher ; à la moindre incartade ils ont un pied lié à une tige de fer. Au bout de deux années, si leur conduite a été bonne, ils peuvent être portés à la deuxième catégorie. Ils couchent alors dans un hamac.

Il faut en principe appartenir à la deuxième catégorie pour pouvoir être porte- clefs. De nouveaux adoucissements au régime du bagne marquent le passage à la première catégorie.

» Suivant la nature du crime qui a motivé la condamnation du transporté, l’administration peut classer son hôte au départ dans la deuxième catégorie. J’ai obtenu cette faveur. C’est ce qui m’a permis de devenir aussi rapidement porte-clefs.

» Peu m’importaient les railleries on les menaces de mes codétenus. Je pouvais, étant porte-clefs, circuler à peu près librement dans l’île. Sous mille prétextes facilement inventés, j’allais et venais sous les palmiers et les cocotiers, le plus loin possible des odieux casernements. Je pouvais m’isoler pour rêver. J’aime l’art des vers ; je m’y exerce volontiers.

» Peu m’importaient les railleries on les menaces de mes codétenus. Je pouvais, étant porte-clefs, circuler à peu près librement dans l’île. Sous mille prétextes facilement inventés, j’allais et venais sous les palmiers et les cocotiers, le plus loin possible des odieux casernements. Je pouvais m’isoler pour rêver. J’aime l’art des vers ; je m’y exerce volontiers.

» J’ai été élevé dans le culte des rimes par la famille de Joséphin Soulary, à Condrieu. L’œuvre, l’âme même du bon poète lyonnais habitait la maison de ma jeunesse. L’une et l’autre me sont familières. Aux collèges de Pontarlier, puis de Vienne, au lycée de Rouen, au lycée de Douai où je me préparais, soldat déjà, à l’école de Saint-Cyr, on m’annonçait une carrière ingrate parce que je rimais à la lune… »

Cet exposé annonce un recueil de poésies qui est assez long, mais qui est mauvais. Il manque à Gallay le sens poétique ; il n’est adroit qu’aux chiffres.

Il rimait… il faillit chanter. L’anecdote est piquante :

« Tous mes efforts pour m’isoler, écrit-il, ne m’ont point affranchi des vilenies mesquines du bagne. Je me souviens d’une tentative de chantage… pour dix sous ! C’était bien peu, mais je n’avais rien ; je n’ai pas pu chanter.

» Je trouvai un soir sur mon hamac ce poulet :

« Monsieur Gallet,

» Devant les exigences actuelles, je fais abstraction de ma fierté qui me consolait égoïstement lorsque des gens trop vicieux, brutes et sans cœur, m’atteignaient dans mon amour-propre ou voulaient me nuire.

» Je vous déclare que j’ai payé 0fr. 20 le porte-plume que vous avez.

» Le papier blanc, je l’estime… 0fr. 30 (un prix très bas).

» Soit ……. 0fr. 50 que vous voudrez bien me faire tenir au plus tôt.

» Si je ne recevais pas cette somme, ne voulant pas passer pour une poire, je saurai user de moyens efficaces.

» Fauque »

» Cela était au crayon, au dos d’une feuille provenant de bureau des écrivains de l’hôpital : classement des impotents. Je venais d’entrer à la comptabilité de l’hôpital. Je pris deux jours de réflexion au bout desquels je reçus cette deuxième invitation :

« Gallet,

» J’use encore d’une délicatesse. Je vous préviens que si aujourd’hui je n’ai pas de réponse à mon dernier billet, je remets demain, sans faute, au docteur, une lettre de réclamation contre vous.

» Fauque »

Faute d’avoir les 50 centimes, je laissai faire… Fauque fulmina-t-il contre moi auprès du docteur ? Je l’ignore.

» Mais, m’ayant rencontré par hasard dans un couloir, mon persécuteur me regarda, la lippe épaisse de dégoût :

» – Va donc, eh! purée… râleux… fit-il.»

Gallay parle sans aménité de ses compagnons du bagne. Il les voit plus occupés de rapines et de délation que du souci de racheter leurs crimes.

Les évasions heureuses, d’après lui, sont fréquentes parmi les forçats habitués aux grandes aventures.

« Les cambrioleurs de carrière disparaissent rapidement du bagne, écrit-il.

» On parle souvent encore de la bande de Todd, Guérin, O’Brienn, qui n’a fait aux îles qu’un séjour de quelques mois. Todd menait au bagne un train d’empereur. Cinq à six forts à bras constituaient sa garde du corps. Il avait de l’argent et il était généreux.

» Puis, c’était la bande de Renard, Catusse, les cambrioleurs de l’hôtel du marquis de Panisse-Plessis, voleurs gentlemen, qui ont repris les grandes routes.

» On a suivi leurs traces quelque temps. On raconte – et le fait paraît exact – que l’un d’eux est devenu, au Venezuela, chef du service maritime, quelque chose comme ministre de la Marine. D’autres, sont de tranquilles bourgeois à New-York et à Mexico.

» D’autres, comme cet extraordinaire Bail, arrêté récemment à Marseille, reviennent au bagne quatre à cinq fois, après les plus extravagantes évasions ; ils y reviennent par bravade, disant chaque fois au jury qui les condamne : « Au revoir !… »

Les souvenirs de Gallay ont une lacune. « Ma conduite fut exemplaire au service de la comptabilité », affirme-t-il. Or, écoutez l’histoire :

Gallay, au bureau où il travaillait, non comme comptable, mais comme copiste, avait à remettre à l’employé d’administration compétent la liste des transportés qui, par leur bonne conduite, avaient mérité une gratification. Il ne faut pas être grand clerc pour porter une feuille de service d’un bureau à un autre. Mais Gallay est malheureusement grand clerc. Dans l’intervalle, il grattait fort habilement des noms et en ajoutait d’autres. Des compères étaient ainsi indûment portés sur la liste et touchaient des gratifications qu’ils partageaient avec l’escroc.

Le commandant du pénitencier découvrit presque aussitôt les faux. Il fit modifier le service : on délivra des bons individuels pour les gratifications. Gallay en fabriqua…

– Vous n’obtiendrez jamais une commutation de peine, lui dit le commandant. Vous êtes au bagne pour faux et vous voilà, ici encore, faussaire…

Huit jours après, un câblogramme avisait le commandant que Gallay était gracié et devait rentrer en France pour y finir sa peine.

J’ai souvent interrogé des hommes sur les chantiers et j’ai appris que la plus cruelle rigueur du bagne n’était ni l’infamie du milieu, ni l’obligation du travail, ni la sévérité du régime, mais l’exil.

Les plus irréductibles ont la nostalgie du pays. Le forçat, que le souvenir de son crime n’émeut pas, à qui échappe la notion même du remords, a des mots poignants quand il parle de la patrie qu’il ne reverra plus jamais.

Un fait est caractéristique. Les forçats se groupent par affinités ; mais on n’a pas un clan d’apaches, un clan de citadins, un clan de paysans ; ce sont des groupements par provinces que l’on rencontre. Voici les Parisiens, les plus nombreux : ici la Villette, Ménilmontant, là Montrouge. Voici les Limousins, les Marseillais, les Picards. Chaque groupe parle sa langue, et, le soir, on entend des chœurs qui répètent des chansons en patois de Jasmin, traînantes, lamentables…

Les loisirs du bagne sont nombreux. La journée de travail dure huit heures ; durant les repos les hommes « bricolent » ; ils font avec les essences précieuses de la forêt, ébènes, acajous, bois de rose et de violette, de menus coffrets qu’ils essayeront de vendre en cachette aux voyageurs.

Les lettrés écrivent leurs mémoires ; on ne saurait imaginer le nombre d’individus qui rédigent, au bagne, les souvenirs de leurs exploits ; ces factums ont le même style plat et naïvement orgueilleux. Il n’est pas de pénitencier où quelques condamnés ne soient obsédés par la recherche du mouvement perpétuel. Les inventeurs et les philosophes qui ont découvert une nouvelle classification des sciences ou un appareil réfrigérant sont légion.

Les artistes sont moins nombreux, mais ils sont tenaces. J’ai vu certain tableau détestable comme peinture, mais extraordinaire comme tour de force d’ingéniosité et de patience. Le condamné avait tissé lui-même la toile et fabriqué avec des produits grossiers les couleurs dont il s’était servi.

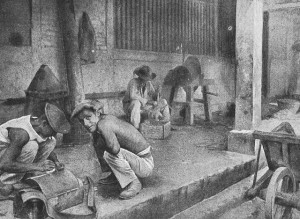

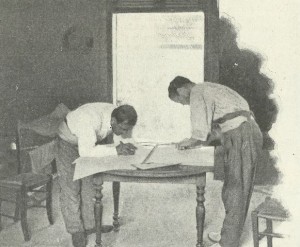

Parmi les relégués, qui sont, on le sait, des criminels endurcis et incorrigibles, on rencontre des hommes aux origines sociales excellentes. La photographie ci-dessus montre au travail (un travail à leur convenance) deux relégués qui sont des ingénieurs, anciens élèves de l’Ecole centrale, et dont l’un porte un nom de bonne noblesse.

Les musiciens cultivent leurs talents à Saint-Jean du Maroni. Deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche, ils donnent au quartier officiel un concert pour le personnel libre du pénitencier. Le chef de cette fanfare n’est pas sans compétence professionnelle, mais le répertoire manque de variété.

Mille petits métiers se pratiquent autour du bagne à l’insu de l’administration. Un tel achète puis revend aux libérés du village les rations que reçoivent les forçats en service chez certains fonctionnaires. Tel autre répare les vêtements, fait des chapeaux sur le modèle réglementaire, mais mieux disposés pour protéger contre le soleil.

Mille petits métiers se pratiquent autour du bagne à l’insu de l’administration. Un tel achète puis revend aux libérés du village les rations que reçoivent les forçats en service chez certains fonctionnaires. Tel autre répare les vêtements, fait des chapeaux sur le modèle réglementaire, mais mieux disposés pour protéger contre le soleil.

Les marchands d’or sont nombreux au camp de la relégation. Ils achètent aux évadés l’or à raison de 1fr.50 à 2 francs le gramme pour le revendre 3 francs.

Beaucoup de forçats sculptent sur bois ; certains travaux sur noix de coco sont fort ingénieux. Presque tous font des guillotines, – étrange obsession qui hante surtout les condamnés à mort. La guillotine est la seule épouvante du bagne ; à Saint-Laurent du Maroni, aux îles du Salut, les exécutions étaient naguère encore fréquentes. Elles sont suspendues depuis près de deux ans et il semble que les assassinats de surveillants soient en revanche plus fréquents.

Le bourreau du bagne, Chaumette, est un ancien garçon-boucher, condamné à mort pour assassinat, dont la peine a été commuée. En six ans, il a exécuté une cinquantaine de forçats. Pour éviter que ses codétenus ne l’assassinent, l’administration dut l’isoler. Il a vécu, seul, sur un territoire gardé, n’ayant pour compagnons que les poules qu’il élevait et les bois toujours prêts de sa guillotine.

Il y a quelques années, il avait été réquisitionné par la justice locale pour exécuter un créole noir assassin. Le condamné était lépreux. Au moment où le couperet tranchait la tête, un jet de sang inonda la figure de Chaumette.

Malgré les soins énergiques qui lui furent immédiatement donnés, Chaumette est aujourd’hui lépreux. On le garde à l’île Saint-Louis. Il est hideux ; la figure est rongée, les yeux ne sont plus qu’une plaie, une partie des doigts est tombée, et il a au cou, à l’endroit que tranche le couperet, une ecchymose bleuâtre qui annonce la suprême atteinte du mal. Il se lamente :

– Voilà bientôt deux ans, fait-il, qu’on gracie les condamnés. Les assassins passent au tribunal maritime… c’est la peine de mort… Je prépare mes bois… Tout est prêt, et on annonce que la peine est commuée. Si ça ne fait pas pitié…

Chaumette reçoit 100 francs par exécution. Il possède un pécule assez important. Il ne dépense rien :

– Ce sera pour mes héritiers, déclare-t-il : ça leur fera un oncle d’Amérique…

La nostalgie est, on l’a vu plus haut, la plus dure peine du bagne. Il s’ensuit que les tentatives d’évasion sont très fréquentes. Les camps sont à la lisière de la brousse. Il est facile de concevoir que rien ne peut retenir le transporté qui veut sa liberté. Pendant que la corvée est au travail, il aura tôt fait de disparaître dans la forêt. Il ne sait pas les tortures qui l’attendent.

La faim le guette ; il cherchera en vain sa nourriture dans le bois ; il en sera réduit à observer les singes et à manger les mêmes fruits qu’eux. La nuit, il construit un lit de feuilles de palmiers. Il dort sur la boue et il doit s’attendre à l’inévitable visite des serpents, des scorpions, des araignées-crabes.

Le nombre des évadés qui atteignent un port de. Guyane hollandaise ou du Brésil et réussissent à s’embarquer pour l’Europe est beaucoup moins considérable qu’on l’imagine. C’est à peine si un ou deux forçats reviennent en France chaque année.

L’évadé que l’on rencontre en brousse prend l’attitude de la défensive, car il sait qu’une prime en argent est offerte à tout individu qui ramène un transporté ou un relégué au camp. Il n’est presque jamais armé et sa capture est facile.

Parfois les évadés se groupent ; ils forment alors des expéditions pour aller à la recherche de l’or. J’ai rencontré quelques-unes de ces expéditions.

Les hommes avaient quitté le camp sans vivres, sans vêtements. On les voit, sur mes clichés à peu près nus. Ils vivront de poisson tant qu’ils pourront faire du feu. Lorsque la provision de sel et d’allumettes sera épuisée ou perdue, ce sera le commencement de la fin.

La rigueur de la forêt est le meilleur garant contre l’évasion. Les forçats ramenés au camp découragent, par l’exemple de leurs propres souffrances, les espérances de leurs compagnons.

Je ne puis conclure cette rapide étude sans constater qu’il n’est personne, parmi les visiteurs français on étrangers du bagne de Guyane, qui ne rende hommage aux efforts réalisés pour adapter à notre humanitarisme moderne la nécessaire rigueur de la transportation. L’honneur de l’œuvre accomplie dans ce sens revient d’une part aux services de la transportation au ministère des Colonies, et à leur chef, énergique autant que modeste, et d’autre part au haut personnel de Guyane, qui occupe le poste le plus avancé et le plus dangereux de la défense sociale.

Jean Galmot

Tags: Administration Pénitentiaire, Alerxandre Jacob, bagne, Bassot, Brière, camelotte, Chaumette, évasion, Gallay, Guyane, îles du Salut, Jean Galmot, L'Illustration, Manda, relégué, Saint Jean du Maroni, Saint Laurent du Maroni, surveillant, tansporté, Théodule Meunier, Valleteau de Chabrefy

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail

9 août 2015 à 19:31

« Je ne puis conclure cette rapide étude sans constater qu’il n’est personne, parmi les visiteurs français on étrangers du bagne de Guyane, qui ne rende hommage aux efforts réalisés pour adapter à notre humanitarisme moderne la nécessaire rigueur de la transportation. L’honneur de l’œuvre accomplie dans ce sens revient d’une part aux services de la transportation au ministère des Colonies, et à leur chef, énergique autant que modeste, et d’autre part au haut personnel de Guyane, qui occupe le poste le plus avancé et le plus dangereux de la défense sociale.

Jean Galmot »

« Rendre hommage, l’honneur de l’œuvre accomplie », ce n’est pas possible d’utiliser c’est mots pour parler des bagnes ouverts pas la France un peu partout dans le monde.

Je trouve bien plus approprier d’utiliser le terme de honte pour la France, honte pour les traitements infligés aux détenus.

Mon grand-père qui a passé quelques temps dans le bagne de Saint Laurent, y a subi les plus atroces traitements qu’un être humain puisse tolérer. Heureusement pour lui il a réussi ce que très peu on réussit, il s’est évadé, a réussi à revenir chez lui pour en témoigner dans son livre.

10 août 2015 à 9:17

Il va de soi que l’article de Galmot est largement critiquable d’abord parce qu’il tranche avec le restant de sa carrière ; ensuite, parce que l’institution bagne est effectivement crée pour éliminer le criminel comme le prévoit le décret impérial du 30 mai 1854. La suite parle d’elle même, soit environ 10% de mortalité annuelle en moyenne jusqu’en 1938, date de l’arrêt de la transportation.

Si tu peux nous faire parvenir le livre de ton grand-père, nous nous ferons un plaisir d’en faire une recension dans les colonnes du Jacoblog et, pourquoi pas, de le mettre en ligne.

Bien amicalement

JMarc Delpech