Un médecin au bagne chapitre 5

Avec ce chapitre sur la répression qu’il place après celui sur les maladies, le médecin au bagne boucle le cycle des violences et des souffrances endurées institutionnellement par les hommes punis. Louis Rousseau finit ainsi de décrire une organisation systémique totalitaire où le condamné doit forcément s’adapter aux divers processus de normation. Le fagot est un rouage et l’arbitraire administratif permet de corriger – au sens propre comme au figuré – tout récalcitrant. L’arsenal répressif exposé, des chantiers forestiers (dont celui de Charvein) aux sinistres cachots de l’île Saint Joseph en passant par la détention préventive et la mise aux fers révèle en fin de compte que « le régime disciplinaire n’a pas en vue l’amélioration, le redressement du criminel mais tout au contraire son abrutissement. »

Avec ce chapitre sur la répression qu’il place après celui sur les maladies, le médecin au bagne boucle le cycle des violences et des souffrances endurées institutionnellement par les hommes punis. Louis Rousseau finit ainsi de décrire une organisation systémique totalitaire où le condamné doit forcément s’adapter aux divers processus de normation. Le fagot est un rouage et l’arbitraire administratif permet de corriger – au sens propre comme au figuré – tout récalcitrant. L’arsenal répressif exposé, des chantiers forestiers (dont celui de Charvein) aux sinistres cachots de l’île Saint Joseph en passant par la détention préventive et la mise aux fers révèle en fin de compte que « le régime disciplinaire n’a pas en vue l’amélioration, le redressement du criminel mais tout au contraire son abrutissement. »

Louis Rousseau mentionne des faits, se rattache aux lois et décrets régissant le bagne, évoque sa propre expérience mais il semble aussi avoir été grandement influencé par le matricule 34777 avec qui il lia un indéfectible lien d’amitié alors qu’il prodiguait ses soins aux îles du Salut. Les deux hommes s’attaquent à l’institution et usent du même vocable, de la même dialectique. Le 27 septembre 1916, Alexandre Jacob écrit à sa mère à propos de sa condition légale de condamné aux travaux forcés :

« Alors tu ne sais pas en quoi consiste l’amélioration possible de mon sort ? Je vais tâcher de te l’expliquer en deux mots. Et d’abord, il te faut savoir que deux verbes, dans le langage judiciaire et administratif, dominent toute la législation. Ce sont devoir et pouvoir. Ainsi, quand il s’agit de réprimer une infraction, le texte dit toujours, invariablement : devra. S’agit-il, au contraire, de tempérer la rigueur de la répression (circonstances atténuantes, libération conditionnelle) ou bien d’accorder une faveur (obtention de la 2e et de la 1re classe, de la concession de terrain, etc.) le texte dit alors toujours invariablement : pourra. Conclusion : devra implique un droit, tandis que pourra signifie à peine la possibilité d’une faveur. (…) L’administration est seule juge de la question, et ne décide que d’après son optique et son bon vouloir. »

Pour Louis Rousseau, dans ce cinquième chapitre, toute possibilité de révolte est enlevé au bagnard. Même le droit de se plaindre est laissé à l’appréciation de la surveillance qui arrange les textes à sa convenance. Aucun garde-fou possible pour le bagnard puni qui subit de facto une double peine malgré les droits que les législateurs ont pu lui donner car « les verbes pouvoir et devoir étaient synonymes pour les fonctionnaires du bagne ». Nul doute dès lors que les deux hommes, « l’oncle et le neveu », partagent une analyse commune de la répression qui frappe, selon l’expression usitée par le second, les « vaincus de guerre sociale ». L’espérance de vie du bagnard à son arrivée est estimée à cinq ans ; tout concourt à le faire crever au plus vite. Le but du bagne est bien l’élimination du condamné qui n’a que l’horizon chimérique de la Belle pour sortir de sa mortelle condition. C’est ce que Louis Rousseau dit dans le chapitre suivant.

Un médecin au bagne

Armand Fleury, 1930, p. 139-177

CHAPITRE V: La Répression

Le législateur de 1925 a supprimé quelques-uns des moyens de répression en usage encore hier dans nos bagnes. Si la marque et les mutilations appartiennent à un passé lointain qui ne reviendra plus et peuvent être oubliées, il n’en est pas de même du cachot et des fers tout récemment abolis et qui comptent encore trop de partisans. L’histoire de la peine des Travaux forcés montre que la législation de cette peine peut marquer des régressions. En pénalogie comme en d’autres matières il y a des modes qui disparaissent pour quelquefois revenir. Et puis nous connaissons l’esprit de l’administration pénitentiaire. Nous la savons capable de méconnaître des textes qui choquent son point de vue ou heurtent sa routine. Aussi, dans la revue que nous allons faire des moyens de répression, comprendrons-nous ceux qu’a supprimés le législateur de 1925. De la sorte le lecteur connaîtra le meilleur de son œuvre et se rendra compte que l’administration pénitentiaire est encore suffisamment armée pour mener à bonne fin sa tâche éliminatrice.

PUNITIONS DISCIPLINAIRES SUPPRIMEES en 1926.

Salle de discipline. – Cette punition ne frappait que les condamnés des camps disciplinaires – art. 44 du décret du 4 septembre 1891. Elle est ainsi définie, art. 45 du même décret :

« Les condamnés punis de salle de discipline sont réunis, sous la garde permanente d’un ou plusieurs surveillants, dans un local où ils sont tenus de marcher au pas et à la file, depuis le lever jusqu’au coucher du soleil ; la marche est interrompue toutes les demi-heures par un repos d’un quart d’heure, durant lequel les condamnés sont assis sur des dés en pierre ou en bois suffisamment espacés.

« Les repas sont pris sur place pendant l’une des interruptions de marche. Le silence le plus absolu doit être observé.

« La salle de discipline est prononcée pour un mois au plus ».

Comme les autres punitions, la salle de discipline pouvait être infligée successivement, par périodes d’un mois au plus, pour un nombre illimité de mois.

Nous avons déjà dit que l’administration pénitentiaire avait laissé tomber en désuétude cette punition ridicule. J’incline à penser que les surveillants, bien que se relayant pour présider à cette farce macabre, durent en avoir vite assez et, dans leur propre intérêt, la supprimèrent. D’aucuns, il est vrai, sont assez honnêtes pour réprouver les souffrances inutiles infligées aux condamnés, mais dans ce cas ils ne servent pas dans les camps disciplinaires.

Cachot. – Les cachots avaient les uns treize mètres cubes, les autres dix-sept. Ils étaient dépourvus d’ouverture. Il y faisait complètement noir. La ventilation était assurée – manière de parler – par dix trous minuscules placés au bas de la porte et un tuyau d’aération qui partait du plafond. Le mobilier ? un lit de camp et deux petits baquets identiques en bois ; l’un servant à l’eau de boisson, l’autre aux déjections. L’homme au cachot, plongé dans l’obscurité les aurait confondus à coup sûr si son flair ne lui avait permis de les distinguer. Mis aux fers tous les soirs, le condamné puni de cachot était au pain sec et à l’eau deux jours sur trois. Le troisième jour il touchait la ration normale. Il ne travaillait jamais ; il était enfermé dans l’obscurité sans une minute de sortie jusqu’à la fin de sa punition. Le cachot était infligé pour deux mois au plus. Quand un condamné était au cachot pour plusieurs mois – cas très fréquent qui impliquait le cumul de plusieurs punitions de cachot – il était mis huit jours au cachot clair à la fin du premier mois, puis retournait au cachot noir pour trente jours et ainsi de suite. Le cachot clair était une cellule où pendant huit jours il bénéficiait d’un peu de clarté, mais où d’autre part rien n’était changé à la peine. On estimait que l’obscurité absolue pendant plusieurs mois consécutifs risquait d’amener un dénouement fatal.

PUNITIONS DISCIPLINAIRES EN VIGUEUR

PUNITIONS DISCIPLINAIRES EN VIGUEUR

Prison de nuit. – Infligée pour quinze jours au plus. Le condamné puni passe la nuit en cellule et couche sur un lit de camp. Dans la journée il est astreint au travail de sa classe.

Cellule. – Les cellules ont les mêmes dimensions que les cachots, treize ou dix-sept mètres cubes. Une petite lucarne grillagée y laisse passer un peu d’air et de lumière. Le condamné couche sur la planche. Le mobilier consiste en deux petits baquets identiques quant à la forme bien que tout à fait différents quant à leurs destinations. Aucun meuble, aucune étagère ; les deux baquets sont à terre et le condamné est exposé dans l’obscurité à les renverser et à les confondre. Les condamnés punis de cellule sont astreints au travail d’après une tâche déterminée. Ils sont réunis dans un préau pendant deux demi-heures par jour sous la conduite d’un surveillant. La cellule est infligée pour un mois au plus. En cas de cumul, le total des jours de cellule est fait par dose de vingt .jours séparés par des intervalles de vingt jours de la vie normale du pénitencier. Autrement dit la pilule est fractionnée.

L’ancienne punition de cellule ne comportait pas ces interruptions. L’homme était au pain sec un jour sur trois bien qu’il travaillât ce jour-là comme les autres. Il était mis aux fers toute la nuit.

La suppression du cachot et les adoucissements apportés à la punition de la cellule ont scandalisé les pénitentiaires. Dès les premiers jours de l’année 1926 un surveillant principal, chef de dépôt à Cayenne, incitait ses subordonnés à « tout laisser faire ». Il comptait exploiter les excès de l’élément pénal pour pouvoir exciper en haut lieu de son indiscipline et prouver ainsi les erreurs de la législation récente. Puis, le mouvement d’indignation passé, il fallut bien tenir compte des dispositions nouvelles. Voici comment il en est tenu compte : les anciens cachots ont été transformés et le nombre des cellules a augmenté. Si dans un pénitencier on a pratiqué dans leurs murs des ouvertures de trente centimètres sur cinquante, ces ouvertures ont été si bien aveuglées par une hotte et si bien grillagées que la lumière y pénètre difficilement. Au quartier spécial des Iles, où les cachots donnaient sur un couloir, on a simplement enlevé une des deux portes qui fermaient les anciens cachots et le jour ne pénètre que par l’imposte grillagée située au haut de la porte intérieure qui seule subsiste. Dans un autre pénitencier enfin, on s’est contenté de faire sauter la plaque trouée qui se trouvait au bas de la porte et l’air qui entrait par douze petits trous, entre désormais par un grand trou qui est encore bien petit. De plus, il arrive fréquemment qu’on ne donne pas de travail aux punis de cellule et ceux-ci, en dehors des deux demi-heures de promenade, restent dans l’inaction vingt-trois heures sur vingt-quatre. C’est ce que les commandants de pénitencier appellent la « cellule effective ». Ainsi pendant que le législateur définissait une punition moins cruelle et plus que suffisante à tous les besoins, l’administration pénitentiaire s’ingéniait à la rendre aussi cruelle et plus malsaine que l’ancienne, en sorte que si le cachot est supprimé et la cellule humanisée dans les textes, il existe en fait, une punition appelée cellule effective, qui n’est autre que l’ancien cachot sans les fers, il est vrai, ni le pain sec, avec un soupçon de clarté et des interruptions de détente, mais aggravé quelquefois à plaisir par le désœuvrement.

PEINES JUDICIAIRES

Le Tribunal Maritime spécial condamne à l’emprisonnement, à la réclusion cellulaire et à la peine de mort.

Emprisonnement. – Cette peine est applicable pendant six mois au moins et pendant six ans au plus. Un règlement du 15 février 1905 établit son mode d’exécution. Elle se fait à l’île de Saint-Joseph dans un établissement fermée Les hommes sont soumis la nuit au régime cellulaire, mais dans la pratique ils couchent en commun. Il ne faut pas croire que c’est le manque de cellules qui en est la cause. Les bâtiments de Saint-Joseph en regorgent, mais le personnel paresseux préfère n’ouvrir et fermer qu’une porte plutôt que d’ouvrir et de fermer autant de cellules que de condamnés. Le jour, les condamnés à l’emprisonnement doivent dix heures de travail en commun. Ils doivent être écartés des autres catégories de condamnés, ils sont astreints au silence et ils ont les cheveux coupés en escalier. Je n’ai jamais compris l’utilité de cette dernière pratique. Elle relève du passé : survivance d’une époque où l’on marquait les coupables pour les dénoncer en public et les retrouver plus facilement s’ils s’échappaient. Dans le cas qui nous occupe je ne vois pas que les cheveux en escalier soient un obstacle à l’évasion des prisonniers. La mer qui entoure l’île Saint-Joseph et les murs du camp sont suffisants. Cette mesure prescrite dans le règlement rédigé par un ancien directeur de l’administration pénitentiaire ne me paraît avoir qu’un but : blesser le condamné dans sa dignité, ce qui est méchant et sans aucune utilité.

Réclusion cellulaire. – Infiniment plus dure est la peine de la réclusion cellulaire. Criminelle, afflictive et infamante, elle double la peine correctionnelle de l’emprisonnement. Elle est infligée pour une durée de six mois à cinq ans et se fait aussi à l’île de Saint-Joseph.

Réclusion cellulaire. – Infiniment plus dure est la peine de la réclusion cellulaire. Criminelle, afflictive et infamante, elle double la peine correctionnelle de l’emprisonnement. Elle est infligée pour une durée de six mois à cinq ans et se fait aussi à l’île de Saint-Joseph.

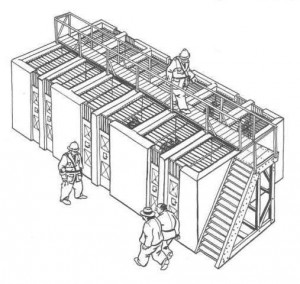

Notre emprisonnement est une copie du système auburnien, dont le principe est l’isolement la nuit et le travail en commun le jour. Notre réclusion cellulaire coloniale est une copie du système pensylvanien dont le principe est l’isolement permanent. Cet isolement a nécessité la construction de bâtiments spéciaux. Qu’on se figure, situées sous un grand hall sombre, deux rangées de cellules séparées par un mur mitoyen. Le plafond de ces cellules est remplacé par des barreaux, en sorte que vues à vol d’oiseau elles ont l’air de cages. Quelques-unes seulement sont plafonnées en maçonnerie et transformées en cachots noirs. Une passerelle située au-dessus du mur mitoyen qui sépare les deux rangées de cellules permet aux agents de surveiller les réclusionnaires qu’ils voient à travers les barreaux de leur cellule comme on voit un animal dans une fosse. Les uns assis sur un de leurs deux baquets travaillent à faire des balais ou des brosses les autres tournent en rond comme des fauves. Les lits de camp mobiles sont tous relevés contre le mur depuis six heures du matin jusqu’à six heures du soir. Seuls quelques malades sont autorisés à avoir leur lit rabattu pendant la journée. Des médecins ont demandé que ce mobilier sommaire soit amélioré, qu’une étagère soit faite pour poser le récipient à eau potable et que ce récipient se différencie du baquet à ordures. Des réclusionnaires ont porté plainte jusqu’au département. L’administration locale consultée a répondu que tout meuble pouvait devenir entre les mains du réclusionnaire un projectile dangereux pour le personnel en service et qu’il y avait donc lieu de s’en tenir au mobilier actuel largement suffisant ! Les portes en fer des cellules sont munies d’un guichet par où on passe au condamné sa ration. Ici, c’est la maison du silence et toute parole prononcée à haute voix est rigoureusement punie ; les appels se font par trois coups frappés sur la porte de la cellule ; de temps en temps trois coups rompent le silence, suivis du bruit du guichet qu’ouvre et ferme un porte-clefs.

Le réclusionnaire a droit à une heure de promenade. A cet effet il se rend dans un système de cellules analogue, pareillement dominé par une passerelle, mais situé en plein air, en sorte qu’au lieu de voir le dessous d’un toit, le réclusionnaire voit le ciel pendant une heure par jour. Cette cellule de repos, beaucoup plus grande que l’autre, a environ six mètres sur quatre. Elle est communément désignée sous le nom de préau car il s’y trouve un petit préau où s’abrite le condamné quand il pleut. Les réclusionnaires se rendent à leurs préaux isolément, et, à l’aller comme au retour, ne peuvent ni se rencontrer ni communiquer. Cette sortie a lieu de 7 heures à 8 heures du matin, à une heure où le soleil est plus bas que les murs, si bien qu’au bout de quelques semaines de ce régime les réclusionnaires présentent tous une pâleur livide caractéristique.

Le réclusionnaire doit travailler dix heures par jour et le genre de travail qu’il exécute est choisi de façon qu’il s’accommode de l’isolement cellulaire. En général, c’est le tirage de brins de balai des feuilles de cocotiers.

Il touche la ration alimentaire stricte sans aucune possibilité de l’améliorer.

Il porte des vêtements spéciaux qu’il touche à son entrée à la maison de force et qu’il change une fois par semaine.

Une baille d’eau est mise au préau une fois par semaine à sa disposition.

Les cheveux sont coupés en escalier.

Les condamnés à la réclusion peuvent être autorisés à lire en dehors des heures de travail et de promenade. Il faut pour cela qu’ils n’aient pas eu de punitions pendant trois mois s’ils sont condamnés à un ou deux ans ; pendant six mois s’ils sont condamnés à trois et quatre ans et pendant huit mois s’ils ont cinq ans à faire. L’absence de toute lumière artificielle et la demi-obscurité des locaux rend la récompense de la lecture à peu près illusoire. Si la conduite du réclusionnaire est bonne, il peut écrire à sa famille une fois par mois.

L’usage du tabac est rigoureusement interdit, mais l’ennui mortel pousse le réclusionnaire à rechercher ce plaisir défendu. Il est alors exploité par ses gardiens. Le porte-clés arabe Belaïda, ignoble mouchard que j’ai connu à la réclusion, achetait aux réclusionnaires une demi-ration de pain pour trois cigarettes. Il revendait ce pain, à raison de cinquante centimes la ration, aux surveillants qui en nourrissaient leurs volailles à un moment où le riz et le maïs étaient chers. Belaïda n’admettait pas qu’un réclusionnaire se procurât du tabac autrement que par son intermédiaire et dénonçait au surveillant chargé de la réclusion ceux qui fumaient sans avoir en recours à lui. La commission disciplinaire les punissait alors de cachot ; c’était la seule punition disciplinaire infligée aux réclusionnaires.

Il arrive que l’administration n’a quelquefois aucun travail à faire faire à tous ces reclus. La peine devient alors intolérable et s’aggrave du supplice de l’inaction forcée. J’ai vu le cas se produire ; le chef de camp s’ingénia d’ailleurs à remédier à ce manque d’ouvrage. Il est arrivé autrefois, au temps du directeur Y…, que des réclusionnaires souffrant de n’avoir rien à faire et demandant du travail, M. V…, après avoir fait la sourde oreille donna l’ordre de leur distribuer des briques et d’exiger par jour, de chacun d’eux, le poids de 33 centilitres de poussière de brique finement pulvérisée !

Le médecin du pénitencier visite les réclusionnaires une fois par semaine. Il peut apporter quelques adoucissements à leur régime quand leur santé l’exige, délivrances de citrons, autorisations d’avoir le lit de camp rabattu dans la journée, heures supplémentaires à passer au préau. Le régime de quelques réclusionnaires est quelquefois adouci irrégulièrement et très heureusement du reste. Il s’agit toujours d’ouvriers adroits qui travaillent au préau toute la journée au profit du chef de camp ou du surveillant chargé de la réclusion.

Tous ces réclusionnaires, dont la grande majorité est faite des condamnés à perpétuité qui ont commis le crime d’évasion, deviennent un jour scorbutiques. Mal nourris, cloîtrés, vivant en contact intime avec leur petite tinette, infestés d’ankylostomes, d’anguillules ou d’amibes, ils sont sujets aux entérites. Cette étroite captivité irrite les nerveux. Des cas de neurasthénie aiguë se produisent. L’un cassera son lit de camp, un autre ses deux petites bailles. Celui-ci frappera éperdument à la porte de sa cellule et chantera vingt-quatre heures de rang jusqu’à ce qu’on lui passe la camisole et qu’on lui mette le revolver sous le nez. Celui-là se maquillera. Seul un service médical attentif et humain peut, par des évacuations opportunes sur l’hôpital, empêcher cette peine stupide d’être meurtrière.

Strictement appliquée, la peine de la réclusion cellulaire coloniale, telle que je l’ai connue, était infaisable. Si des hospitalisations fréquentes et faites à temps n’intervenaient pas, peu d’hommes pouvaient accomplir leur peine de bout en bout car, même quand elle n’était pas de plusieurs années, elle atteignait ou dépassait les limites de la résistance humaine.

Le législateur de 1925 frappé de la dureté de cette peine ne voulut cependant pas la supprimer. Il se contenta d’y apporter un tempérament.

C’est d’abord l’article 3 du décret du 18 septembre 1925 qui précise le mode d’exécution de la peine de réclusion cellulaire et en adoucit le régime disciplinaire. Sous le régime du 5 octobre 1889, la réclusion cellulaire comportait l’isolement de jour et de nuit permanent. Depuis 1925, cet isolement permanent, accompagné de l’obligation au travail et au silence, est interrompu au bout de trois mois et fait place pour un trimestre à l’isolement nocturne avec travail en commun le jour et, dans le cas où la santé du détenu ne sera pas bonne, le gouverneur peut, sur l’avis du directeur de l’administration pénitentiaire et sans doute, – car le texte ne le dit pas – sur la prescription du médecin, prolonger le régime de moindre rigueur. Sinon la réclusion recommence pour trois mois et ainsi de suite.

Ce même décret, dans son article 5, permet aussi au condamné à la réclusion cellulaire de bénéficier de la loi du 14 août 1885 sur la libération conditionnelle, lorsqu’il a subi le quart de sa peine, alors qu’aux termes de l’article 2 de la loi susvisée, les récidivistes – un réclusionnaire cellulaire est toujours un récidiviste légal – ne pouvaient en bénéficier qu’après avoir accompli les deux tiers de leur peine. Mieux encore : le réclusionnaire cellulaire qui, après avoir bénéficié de cette disposition, a été frappé de déchéance, peut, malgré la révocation de cette mesure, en bénéficier derechef, mais seulement pour la moitié du temps qu’il lui reste à purger.

Il semble donc à qui se contente de lire les textes sans étudier la pratique de la réclusion coloniale que les articles 3 et 5 du décret du 18 septembre 1925 atténuent la barbarie de cette peine. A vrai dire cette barbarie était en général atténuée par un service médical attentif ou par un surveillant suffisamment intelligent. Très souvent le réclusionnaire ne faisait pas trois mois d’encellulement strict avant que survienne une entrée à l’hôpital ou une quelconque atténuation au régime. En cas de carence des initiatives auxquelles il devait des adoucissements aux rigueurs de sa peine, il se trouvera bien désormais d’être protégé par un texte moins inhumain.

Ces dispositions nouvelles qui régissent le mode d’exécution de la réclusion cellulaire, c’est au scorbut que nous les devons. Sachant que pour lutter contre ce mal, les médecins coupaient la réclusion par des séjours à l’hôpital, le législateur poursuivit le même but par un relâchement périodique du régime cellulaire, prévoyant même son interruption jusqu’à nouvel ordre quand la santé ne va plus du tout. La solution qui s’imposait était la suppression de cette peine. Par un savant dosage, le législateur a préféré en conserver tout le bénéfice, c’est- à-dire la ruine à bas bruit de la santé, et diminuer le risque du scorbut à forme épidémique, difficile à cacher, et les entrées incessantes à l’hôpital.

On peut se demander si c’est à dessein ou par omission qu’il ne parle pas des punitions disciplinaires applicables aux condamnés à la réclusion cellulaire, jusque-là passibles du cachot ? A notre avis c’est à dessein, et son silence s’explique bien simplement : il a compris que la réclusion cellulaire en Guyane, même à la dose de trois mois, dépassait les limites de la répression. On punit cependant beaucoup. Parler à voix haute, correspondre illicitement, fumer, rabattre son lit de camp, voilà les éternels motifs. Le cachot n’existant plus, on se rabat sur la cellule. Comme cette punition ne modifie en rien la vie du réclusionnaire qui est un encellulement aggravé, elle lui serait indifférente si, portée sur son livret, elle ne venait compromettre sa libération conditionnelle qui, sous l’administration de certains gouverneurs, n’est pour ainsi dire jamais accordée.

Le supplice de la réclusion cellulaire subsiste donc. Il est fractionné, mais a conservé tous ses caractères. Les réclusionnaires touchent bien chaque jour douze centilitres de vin – toujours la prophylaxie du scorbut, on l’appelle du reste le vin médical – mais combien peu le boivent ! Privés de tabac ils le troquent contre deux cigarettes que leur cède le porte-clés. La nourriture est ignoble, l’eau de lavage rationnée. Lorsqu’un réclusionnaire obsédé réclame, c’est fini pour sa tranquillité. Il est coté, toujours signalé et puni. Devant la longueur de la peine qui est distribuée avec plus de générosité depuis qu’elle a été amendée dans les textes, le réclusionnaire s’efforce de la subir sans broncher pour obtenir cette libération conditionnelle au quart de sa peine par laquelle le tient l’administration, mais c’est alors en tout supportant, faim, fatigue et crasse, au prix d’une résignation très préjudiciable à sa santé.

Peine de mort. – Comme en France elle est appliquée au moyen de la guillotine. Deux machines sont à demeure en Guyane, l’une à Saint-Laurent-du-Maroni, l’autre aux îles du Salut. La peine de mort est prononcée par la Cour d’assises de la Guyane s’il s’agit de relégués ou de transportés libérés, par le Tribunal maritime spécial s’il s’agit de condamnés en cours de peine. Les exécutions légales sont rares. De 1905 à 1925 on en compte huit. En vingt ans deux forçats ont été exécutés pour avoir attenté à la vie de surveillants militaires. L’un de ceux-ci, le surveillant principal Raymond, est mort quatorze ans après l’agression dont il fut victime. Les transportés sont d’ailleurs à l’égard du personnel bien peu agressifs. C’est ce qu’est obligé de reconnaître M. de la Loyère, fonctionnaire pénitentiaire, dans un ardent plaidoyer en faveur de la transportation paru dans la Revue bleue en 1909. « Je ne pense pas m’aventurer, écrit-il, en disant que depuis 55 ans que la transportation existe il n’y a pas eu un seul cas de mutinerie concertée… Les assassinats de surveillants militaires, de chefs de camps et de centres seraient très faciles à commettre en raison de la faiblesse numérique du personnel dirigeant. Eh bien ils sont extrêmement rares, si rares qu’on peut les considérer comme des quantités négligeables au point de vue statistique ».

Peine de mort. – Comme en France elle est appliquée au moyen de la guillotine. Deux machines sont à demeure en Guyane, l’une à Saint-Laurent-du-Maroni, l’autre aux îles du Salut. La peine de mort est prononcée par la Cour d’assises de la Guyane s’il s’agit de relégués ou de transportés libérés, par le Tribunal maritime spécial s’il s’agit de condamnés en cours de peine. Les exécutions légales sont rares. De 1905 à 1925 on en compte huit. En vingt ans deux forçats ont été exécutés pour avoir attenté à la vie de surveillants militaires. L’un de ceux-ci, le surveillant principal Raymond, est mort quatorze ans après l’agression dont il fut victime. Les transportés sont d’ailleurs à l’égard du personnel bien peu agressifs. C’est ce qu’est obligé de reconnaître M. de la Loyère, fonctionnaire pénitentiaire, dans un ardent plaidoyer en faveur de la transportation paru dans la Revue bleue en 1909. « Je ne pense pas m’aventurer, écrit-il, en disant que depuis 55 ans que la transportation existe il n’y a pas eu un seul cas de mutinerie concertée… Les assassinats de surveillants militaires, de chefs de camps et de centres seraient très faciles à commettre en raison de la faiblesse numérique du personnel dirigeant. Eh bien ils sont extrêmement rares, si rares qu’on peut les considérer comme des quantités négligeables au point de vue statistique ».

DETENTION PREVENTIVE

Légalement parlant, un condamné en cours de peine inculpé d’un délit ou d’un crime ne peut pas bénéficier du temps pour lequel il est détenu à titre préventif puisque pendant ce temps il purge également sa peine des travaux-forcés. Aussi l’expression détention préventive, quand il s’agit d’un transporté, perd tout sens propre. D’après cette interprétation légale tout transporté préventivement détenu devrait conserver jusqu’à condamnation le bénéfice de tous les droits compatibles avec les exigences de la discipline, que lui accorde le règlement. Ainsi par exemple les transportés devraient continuer de coucher dans leur hamac. Illogique et arbitraire, l’administration pénitentiaire viole la règle en soumettant indistinctement tous les détenus préventifs à la cellule et au lit de camp – elle y ajoutait la mise aux fers la nuit jusqu’en 1926.

Le café matinal est alloué aux prévenus d’une façon intermittente. Tantôt il est alloué, tantôt et plus souvent il cesse de l’être : cela dépend du chef du pénitencier ou du directeur. Cependant, les instructions ministérielles et celles du chef de la colonie concernant la question sont unanimes à prescrire l’allocation du café matinal à tous les condamnés, malades aussi bien que valides. Il n’y a pas non plus de refus de travail qui pourrait expliquer une réduction dans la ration, car si le prévenu ne va pas au travail, c’est, sauf de rares exceptions, parce qu’on refuse de l’y laisser aller. Le caractère préventif de la détention ne pouvant légalement aggraver le régime du condamné, il est hors de doute que ce condamné doit régulièrement bénéficier de l’allocation du café matinal.

Le régime des préventionnaires est aggravé de plusieurs façons encore, et cela par des procédés tellement abusifs que le moins qu’on en puisse dire, c’est qu’ils violent les droits et les garanties les plus élémentaires de la défense. C’est ainsi qu’aux termes d’une décision d’un directeur, les transportés ne peuvent écrire que quatre lettres par mois dont une au plus pour leur correspondance de famille. Il reste donc au prévenu trois lettres, trois feuilles de papier de format médiocre, ce qui ne saurait lui suffire, tant pour se plaindre au point de vue disciplinaire qu’au point de vue judiciaire et établir ses moyens de défense. Quand on songe à tous les abus, à toutes les vexations dont sont coutumiers les agents chargés du service des locaux disciplinaires, on est forcé d’admettre que dans un mois, trois feuilles de papier sont vite employées surtout quand le chef du pénitencier ne visite jamais les locaux disciplinaires, ce qui est souvent le cas. Quand on pense que les magistrats d’occasion chargés d’enquêter et d’instruire les procès sont d’une ignorance crasse en matière de droit criminel, il faut bien convenir que trois feuilles de papier par mois ne sont pas suffisantes pour exposer les abus, les dénis de justice que les fonctionnaires du bagne, peut-être sans le vouloir et sans le savoir, commettent à tout instant. Le prévenu peut être poursuivi pour un simple vol, mais il peut l’être aussi pour homicide. Il est inadmissible qu’un homme qui défend sa vie, soit limité dans ses moyens de défense. La loi et la règle accordent à cet égard toute latitude et il n’appartient pas à l’administration pénitentiaire de poser des limites au droit d’écrire aux autorités.

Le prévenu’ n’a d’autre remède contre l’ennui que la lecture, que le règlement autorise ; mais s’il arrive quelquefois que les livres courent les cellules, il arrive aussi trop souvent qu’ils sont rigoureusement prohibés sans raison. Souvent aussi les détenus sont privés pour quarante, cinquante, soixante jours de la promenade d’une heure réglementaire. En somme le régime de la détention préventive qui, en droit, ne devrait pas aggraver celui de la peine en cours d’exécution n’est, en fait, qu’une constante aggravation.

Au bagne, la lenteur des informations dépasse tout ce qu’on peut imaginer. De cette lenteur résulte la longueur des détentions préventives, si bien qu’on peut dire que dans la plupart des cas ce qui est la vraie peine n’est pas celle énoncée par le jugement, mais bien la rigueur inhérente à la prévention. Quand une infraction est commise, le délinquant supposé est arrêté. Le Chef de centre en sa qualité d’officier de police judiciaire – ou un chef de camp qu’il désigne – procède à une information dans les formes prescrites par le Code de Justice Militaire maritime, appelée enquête préliminaire. Remis au chef du pénitencier, le dossier est ensuite transmis au directeur. Le directeur y joint son avis motivé, s’il le juge à propos, et le passe au deuxième bureau qui, après avoir établi l’état matricule et signalétique du prévenu, le dépose au parquet de la juridiction maritime spéciale. Là, il est examiné par le Commissaire rapporteur qui se prononce pour un non-lieu ou pour l’ordre d’informer. A cet effet il transmet le dossier au gouverneur qui en décide. Dans le premier cas, l’ordre de mise en non-lieu est adressé au Commissaire rapporteur qui en informe le substitut du pénitencier où eut lieu l’infraction, lequel à son tour le notifie à l’intéressé. Dans le second cas, l’ordre d’information joint au dossier fait retour au commissaire rapporteur qui le passe au substitut lequel, à ses moments de loisir, procède à l’information. Ce n’est qu’à partir de ce moment que le détenu est en détention préventive. Jusqu’alors il n’avait été détenu qu’en, attendant décision. Quand l’information est close, le substitut fait retour du dossier au commissaire rapporteur en y joignant son rapport qui constitue l’acte d’accusation. Si ces conclusions tendent à la non culpabilité, le commissaire rapporteur transmet le dossier au gouverneur avec une demande de mise en non-lieu ; si, au contraire, elles requièrent coupable, le commissaire rapporteur demande un ordre de mise en jugement. Le gouverneur décide. Le dossier retourné au commissaire rapporteur reste alors définitivement au parquet de la juridiction maritime spéciale et à la prochaine session du Tribunal maritime spécial, quelquefois quatre, cinq ou six mois après, le prévenu est jugé. Le régime de la détention préventive, que l’administration pénitentiaire fait si dur, est indéfiniment prolongé par cette procédure.

L’administration ne méconnaît d’ailleurs pas cette rigueur. Loin de la contester, elle répond aux protestations : « Il ne fallait pas vous évader ou commettre telle ou telle infraction ». Cette réponse aussi sotte que facile ne justifie pas les abus. D’abord tous les prévenus ne sont pas coupables, puisque la proportion des acquittements est dans la proportion de dix pour cent environ. Seraient-ils condamnés – et presque tous ceux qui le sont, le sont pour évasion – de quel droit l’administration pénitentiaire assujettit-elle des hommes à un régime que les législateurs n’ont pas prévu ? Puisque la durée de leur détention préventive compte sur celle de leur peine principale et pas sur la peine qui suit la détention, c’est donc que par un moyen purement administratif et qui n’a rien de judiciaire, deux peines leur sont infligées pour un même fait.

Le droit d’écrire et de se plaindre intéresse tous les condamnés, quelle que soit leur condition. Le décret du 4 septembre 1891 (art. 16 et 28) autorisait les transportés à présenter leurs réclamations par plis ouverts et fermés au Directeur de l’administration pénitentiaire, au Gouverneur de la colonie, au Procureur général de la colonie, enfin aux Ministres de la Justice et des Colonies. Cette limitation ne s’appliquait qu’aux plis clos. Des plis ouverts adressés à d’autres personnalités, Ligue des Droits de l’Homme par exemple, étaient transmis ou retournés à l’expéditeur suivant que le commandant du pénitencier admettait ou n’admettait pas le fond et la forme de la réclamation. Depuis les sévices commis à Charvein en 1902, a paru le décret du 31 juillet 1903 autorisant les condamnés à correspondre sous pli fermé non seulement avec les deux ministres, mais aussi avec toutes les autorités administratives et judiciaires de la colonie. Cette modification choqua les fonctionnaires de l’administration. Les chefs de camp ne voulaient pas recevoir de lettres closes à l’adresse du chef du pénitencier, du Procureur de la République et du Président du Tribunal maritime spécial. Encore aujourd’hui, ils voient d’un mauvais œil ce droit d’écrire sous pli fermé, qui leur paraît une atteinte au principe de hiérarchie, et inquiète ceux d’entre eux qui n’ayant pas la conscience tranquille, redoutent les dénonciations. En ce qui concerne le Président du Tribunal maritime spécial, le directeur de l’administration pénitentiaire lui-même, interdit dans certains cas au condamné la correspondance close. Si le transporté écrit au Président de ce tribunal pendant la période d’instruction de son affaire ou après sa condamnation, les plis clos sont tolérés. Mais s’il est acquitté le directeur impose le pli ouvert. Ce que craint le directeur, c’est que le pétitionnaire se plaigne au président de la punition disciplinaire – avant 1926, c’était le plus souvent deux mois de cachot – que, malgré l’acquittement du Tribunal, la commission disciplinaire ou le directeur, ajoutant encore aux rigueurs d’une détention préventive et méconnaissant le non bis in idem, lui inflige en raison du fait de son inculpation. En 1911, à la suite d’une plainte de ce genre le Président D…, capitaine de gendarmerie fit sortir du cachot neuf acquittés punis. Mais à la session suivante l’administration pénitentiaire reprenait sa pratique qu’elle continue encore aujourd’hui.

Beaucoup de condamnés s’imaginent qu’un grand nombre de leurs lettres adressées aux autorités sont interceptées par les chefs de camp ou les commandants de pénitencier. Ils ont tort. Ils sont bien naïfs de croire que les agents de l’administration pénitentiaire ont très peur de la plupart de leurs réclamations. S’il s’agit de rigueurs, les textes ne sont-ils pas là pour les couvrir ? S’il s’agit de mauvaise alimentation les arguments ne manqueront pas pour se justifier. Et puis, seraient-ils à court de mauvaises raisons, le principe d’autorité n’est pas toujours là pour tout leur permettre? Il est cependant certain que dans les camps éloignés, certains chefs de camp, craignant des dénonciations relatives à leur camelote ou à celle de leurs subordonnés, interceptent les lettres de condamnés qui leur paraissent suspectes. Aux îles du Salut et d’une manière générale dans les camps disciplinaires – camp de Charvein avant 1926 – la correspondance remise est enregistrée sur un cahier émargé par l’intéressé qui a ainsi la garantie de son envoi.

Les rédacteurs du décret du 4 septembre 1891 ont-ils accordé ce droit d’écrire et de se plaindre dans le but de prévenir les abus de pouvoir, de les dénoncer et de les corriger ? C’est possible. Il me paraît beaucoup plus certain que, bons psychologues, ils eurent le génie, en donnant cette arme défensive au condamné, de ne fortifier que l’autorité administrative. Ils ont considéré que le droit de se plaindre était un exutoire nécessaire à l’esprit de révolte. Un condamné est-il outragé, maltraité, frappé, lésé de l’une ou de l’autre façon, lui fait-on un passe-droit ? Son premier geste est de demander une feuille de papier. « Donnez-moi une feuille de papier » signifie « Vous allez me le payer ; vous allez voir ce que ça va vous coûter ». Or, à ce moment même, ces expressions et d’autres équivalentes quoique moins élégantes bouillonnent dans son cerveau. Il se retient, cela vaut mieux, et il écrit. Puis il délaye son courroux dans l’encre et l’étale sur le papier. Sa pétition rédigée, il n’est déjà plus le même homme et rayonne de joie. Il la relit et se grise de la sonorité des mots. Eteinte la colère, apaisée la révolte. C’est lui à présent qui, par anticipation, se délecte en pensant à la punition qui frappera celui à qui il en veut ou encore à la poursuite judiciaire qu’il présume possible. Or deux mois, six mois, quelquefois un an après, la réponse arrive. Neuf fois sur dix, c’est lui qui est puni avec le motif « Réclamation non fondée » ou « Dénonciation calomnieuse », et cependant neuf fois sur dix il a raison !

La suppression des fers est trop récente, leur usage trop regretté de nos agents pénitentiaires pour être sûr qu’on n’y aura plus jamais recours et qu’un autre législateur ne les rétablisse demain. Aussi convient-il d’en, parler.

Le Code de justice militaire maritime du 4 juin 1858, prescrivait en son article 369 la peine disciplinaire de deux mois de prison avec boucle simple et la peine de dix jours de cachot avec double boucle, c’est-à-dire avec les deux chevilles passées dans un anneau de fer ou manille. Son article 373 laissait à des décrets le soin de déterminer la police des chiourmes. C’est ainsi que le décret du 5 octobre 1889 (art. 12) établit que les fautes disciplinaires et les contraventions de police commises par les forçats seraient jugées par une commission disciplinaire et que celui du 4 septembre 1891 (art. 16 et 17) fixa le mode d’exécution des peines prononcées par cette juridiction spéciale : c’était la punition de cachot avec la double boucle et celle de la cellule avec boucle simple. Si l’on veut bien considérer que la peine de la double boucle n’excédait pas la durée de dix jours pour les hommes libres au service de l’Etat, il était logique que ce mode de punition fut appliqué à des criminels, à des doses plus fortes. D’ailleurs le décret de 1891 disait d’autre part (art. 6) que tout condamné de troisième classe pouvait être mis à la boucle simple, sans dire pourquoi ni comment. En 1899 ou 1900, les dispositions de l’article 369 du Code de justice militaire maritime furent modifiées et la mise aux fers fut purement et simplement supprimée dans la marine en tant que châtiment. Chefs d’escadre et commandants de navire n’envisagèrent plus désormais la barre de justice que comme une mesure de sûreté que seuls des événements extraordinaires pouvaient justifier et, en fait, les instructions furent strictement observées. Il apparait cependant qu’un commandant de navire peut, au cours de sa navigation, rencontrer beaucoup plus d’occasions légitimes d’avoir recours aux fers que le commandant d’un bagne construit en maçonnerie. Un progrès en appelle un autre. Le décret du 19 décembre 1900 promulgué à la Guyane le 19 mars 1901 supprimait d’une manière absolue la double boucle et spécifiait que la boucle simple pouvait être appliquée là où la double boucle était autrefois prévue. Mais le 28 décembre 1900, Monsieur Albert Decrais, Ministre des Colonies, adressait au Gouverneur de la Guyane une dépêche qui aurait pu avoir une telle importance dans l’histoire pénitentiaire française qu’il me faut la citer presque entière :

« Il m’a paru après examen de divers rapports fort bien étudiés et intéressants qui m’ont été fournis sur la question par les administrations des deux colonies pénitentiaires que ce mode de répression – la boucle – était un des derniers vestiges des châtiments corporels autrefois en usage dans les bagnes et qu’il était désirable de voir disparaître du régime disciplinaire de nos établissements pénitentiaires. En effet, dans les pénitenciers, quartiers disciplinaires de la transportation et de la relégation où existent des cellules ou des cachots bâtis en pierre et offrant des garanties de solidité et de sécurité, la peine des fers peut être supprimée sans inconvénients. Toutefois, il a semblé démontré qu’il est actuellement impossible de renoncer, au moins quant à présent, à l’application de la boucle simple sur les établissements qui ne présentent pas les mêmes garanties de sécurité et où les détenus sont pour ainsi dire internés à l’air libre. Mais bien que le décret en question prévoit le remplacement de la double boucle par la boucle simple, je tiens à bien spécifier qu’on ne devra avoir recours à ce mode de correction que par mesure exceptionnelle et lorsque les camps n’offriront pas les moyens de placer en cellule ou en cachots les condamnés punis… »

Ainsi était supprimé l’usage de la double boucle et l’usage de la boucle simple restreint sans ambiguité à des cas bien définis. Mais aux termes du décret la boucle simple pouvait être appliquée. Les verbes pouvoir et devoir étant synonymes pour les fonctionnaires du bagne, ceux-ci ne firent jamais le moindre cas des instructions de la dépêche de Monsieur Decrais. Jusqu’en 1926, les condamnés et relégués punis de cachot, les condamnés du camp disciplinaire ont toujours été mis aux fers alors que les locaux disciplinaires sont solidement bâtis en pierre. Bien plus ! tous les condamnés punis de cellule, les détenus préventivement, les condamnés désignés pour le camp disciplinaire ou les îles du Salut qui n’avaient pas encore quitté Saint-Laurent, les condamnés à l’emprisonnement de Saint-Joseph, étaient tous et toujours mis aux fers tous les soirs. C’était déjà trop de voir attacher ainsi par la jambe tous ces condamnés, mais ce qui dépassait la mesure, c’est que, malades à Saint-Laurent, ils gardaient les fers à l’hôpital ! La boucle qui depuis 1900 ne devait plus être appliquée que pour cause de sécurité l’était plus que jamais à titre de châtiment.

Les agents pénitentiaires la regrettent. La mise à la boucle était un des moyens d’existence, une des débrouilles, pour parler le langage du bagne, des porte-clés affectés aux locaux disciplinaires. Ainsi, moyennant finances, le porte-clés donnait en location au puni pour la durée de sa peine une large manille. Il en avait toujours une demi-douzaine réservées à cet effet, de sorte que, la porte fermée, le puni pouvait se déferrer aisément. Faute de manilles assez larges, le porte-clés soudoyé serrait imparfaitement l’écrou de la barre de justice et son client se déferrait tout seul. En somme, là comme ailleurs, avec de l’argent on arrivait à tout. S’il y avait de larges manilles, il y en avait surtout de petites qui ne laissent aucun jeu à la cheville. Elles permettaient à des porte-clés ou à des surveillants de satisfaire leur vengeance.

Pour un homme de santé robuste la boucle simple pouvait se tolérer quelques jours, mais elle était très gênante. Punaises et moustiques s’acharnaient sur le membre immobilisé et l’impossibilité de se retourner à son aise était un supplice. Bien des sujets ne pouvaient dormir avant quinze jours ou trois semaines d’accoutumance. Le froid du fer était insupportable à beaucoup; En Guyane où il fait pourtant chaud, mais où aucun vêtement n’est interposé entre le fer et la peau, le fer aux dernières heures de la nuit refroidissait assez la cheville pour provoquer des douleurs.

En cas de maladie, la boucle devenait cruelle. Dans certains pénitenciers le médecin ne passe qu’une fois par semaine ; un rhumatisant, un diarrhéique, un homme atteint, de rétention d’urine pouvaient souffrir pendant sept jours avant que le médecin, en l’évacuant sur l’hôpital, ne mette un terme à ses souffrances. Encore fallait-il que cet hôpital ne soit pas celui de Saint-Laurent où les malades conservaient leurs fers !

En somme la boucle simple était couramment employée en Guyane comme châtiment corporel jusqu’au jour où le législateur de 1925 la supprima et limita son usage à des cas de détention provisoire ou de surexcitation passagère, ivresse, menaces violentes, etc… C’est là le meilleur de son œuvre.

CAMPS DISCIPLINAIRES DE CORRECTION

CAMPS DISCIPLINAIRES DE CORRECTION

De tout temps l’administration pénitentiaire a eu des camps forestiers et des établissements agricoles où la vie pénale était particulièrement pénible et sur lesquels elle dirigeait ceux de ses administrés qu’elle jugeait mériter une existence plus dure encore que celle des pénitenciers fixes de Cayenne et de Saint-Laurent. Eloignés et peu contrôlés, les surveillants à poigne spécialement choisis comme chefs de ces camps appliquaient à leur façon les règlements et en aggravaient à plaisir l’extrême rigueur à la grande satisfaction des directeurs. Ceux-ci voulaient que la population pénale vécut sous la menace d’un purgatoire où seraient dirigés les sujets les moins souples.

A la suite des scènes sauvages dont le camp de l’Orapu fut le théâtre en 1896, le directeur Vérignon, obéissant au décret du 4 septembre 1891, créa en février 1897 le camp disciplinaire de Charvein où le régime, moins abandonné à la fantaisie d’agents subalternes, serait autant que possible administrativement défini.

Furent alors dirigés sur ce camp :

1° Les condamnés à temps ayant plus de trois évasions.

2° Les transportés de toutes catégories qui s’étaient vu infliger par les commissions disciplinaires plus de trois punitions de cachot en un trimestre.

Le séjour fut limité à six mois, à condition toutefois que le condamné fasse ses six mois sans punition et sans exemption de travail.

Cette règlementation ne modifia en aucune façon les mœurs pénitentiaires. La réputation du camp de Charvein allait dépasser celle du camp de l’Orapu quand, en 1903, lors d’une inspection qui fait date dans l’histoire du bagne – pas l’histoire officielle bien entendu – M. le Procureur général Liontel, indigné des tortures imposées aux condamnés, les réfréna. Il délivra ceux-ci de l’enchainement à deux et de la double boucle qui était pourtant supprimée depuis deux ans par le décret promulgué en Guyane le 19 mars 1901. Mais il ne put qu’interdire l’usage des moyens de répression illégaux. Ainsi ses indignations restèrent stériles et, à la double boucle près, le camp de Charvein resta aussi terrible qu’autrefois, jusqu’en 1926, date de sa suppression. Voici le tableau que j’en fis, il y a aujourd’hui six ans.

LE CAMP DE CHARVEIN

LE CAMP DE CHARVEIN

supprimé en 1926

Les incorrigibles – c’est le nom donnés aux condamnés des camps disciplinaires jusqu’aux décrets de 1925 – souffrent tous de la faim. Ni gratification, ni tabac. Silence jour et nuit. La nuit, mise aux fers à la boucle simple. Cheveux coupés en escalier. Infraction les plus minimes punies de cachot. Les effets règlementaires sont retirés aux incorrigibles qu’on habille d’une grossière toile à sac. Au retour de la corvée quotidienne l’homme peut se doucher, mais à peine se lave-t-il depuis deux minutes qu’il est rappelé précipitamment. Veut-il laver son pantalon et sa vareuse pleins de vase ? On lui répond : « pas de lavage en semaine ! » Et le samedi quand ce lavage est autorisé, on le rappelle avant même qu’il ait eu le temps de passer à l’eau ses effets. S’il réclame on lui répond grossièrement. S’il insiste il passe à la commission. De là est né un usage qui, sans correspondre à des règlements officiels, est cependant régulièrement observé : les hommes travaillent toujours nus dans les chantiers pour moins salir leurs effets… Les cases où logent les incorrigibles sont faites de poteaux juxtaposés, plantés dans le sol, et solidement unis les uns aux autres par des anneaux de fer, des vis et des boulons. Entre ces poteaux il y a des jours, par où les surveillants peuvent voir tout ce qui se passe à l’intérieur. Les hommes aux fers, sur le lit de camp, dévorés par les moustiques, reposent mal. Ils ont un baquet à vidange pour douze. Comme le baquet est assez lourd et n’est pas toujours à la portée de celui qui veut s’en servir, celui-ci immobilisé par les fers doit faire appel à ses voisins, et le surveillant qui est à l’affût, libelle un motif de punition pour bavardage ; aussi beaucoup ne demandent plus le baquet, au moins pour uriner, et de la place où ils sont, attachés par le pied, urinent devant eux sur la terre battue de la case.

Quand un condamné a passé six mois au camp disciplinaire, il faut encore pour que le déclassement soit assuré que le bon plaisir du chef de camp décide que l’incorrigible est amendé ! Etre amendé pour ces moralistes de fortune, c’est être réduit à l’état de loque humaine, incapable de tout acte spontané, amaigri, anémié et sans force ; c’est avoir perdu le vouloir en même temps que la santé. Les six mois de Charvein suffisent en général à produire ce résultat. Là, plus encore qu’ailleurs, il faut pour être bien vu avoir dénoncé un camarade : c’est là le critère administratif de l’amendement, du retour aux bonnes idées. Le mouchard ne fera que ses six mois. Bien vu aussi celui qui obéit sans récriminer aux fantaisies du chef de camp, reste froid à toutes les provocations accepte le travail malsain, excessif et improductif avec une passivité toujours égale. Au contraire, celui qui supporte mal les provocations et les abus, qui s’indigne et réclame, celui-là est puni sévèrement et fera, s’il ne meurt pas, deux, quatre, six ans de cachot à peu près ininterrompus !

L’effectif du camp disciplinaire dépasse rarement cent cinquante hommes, mais comme il y en a un grand nombre au cachot on n’en voit jamais plus de quatre-vingts au travail. Le service du camp est assuré par douze surveillants célibataires. Ce service est assez dur. Ils ont la consigne d’être sévères et de faire faire aux condamnés un travail pénible. Ils sont vite à la hauteur de leur tâche et comme les travaux exécutés à Charvein ne sauraient être par eux-mêmes plus pénibles que dans tout autre chantier forestier, ils se chargent de les rendre pénibles en provoquant et en punissant les condamnés. Le manque de distraction et, pour les plus réfléchis, la conscience de faire un sale métier, les poussent à boire. L’action du climat jointe à celle du tafia a vite fait d’en faire des excités peu commodes. Il est fréquent de voir des surveillants ivres, escortés par des porte-clés arabes, passer de nuit dans les cachots, revolver au poing, et mettre les condamnés à la camisole de force sans motif. En 1918, c’était devenu une habitude ; la camisole de force était aussi serrée que possible, et les cordes mouillées pour qu’en rétrécissant elles augmentent la douleur du patient : « Demande pardon, saligaud ! » criait un surveillant en brûlant le condamné du feu de sa cigarette et l’homme demandait pardon, sinon il gardait la camisole jusqu’à perte de connaissance. D’autres fois c’étaient des paris cruels dont l’enjeu était toujours une bouteille de tafia : c’était à qui battrait le record des punitions de cachot et des journées de pain sec. Certains d’être approuvés dans leurs excès de punitions, ces agents assermentés pouvaient mentir pour se justifier et accusaient au hasard les incorrigibles d’indiscipline ou de tapage.

A Charvein le condamné crève de faim. Même en dehors du cachot, le pain sec est fréquent. Ces journées de pain sec ne sont pas portées en comptabilité. Les denrées ainsi détournées par les surveillants servent à alimenter leurs volailles et les trente chiens du camp. Bien des condamnés ont dû manger en cachette des racines crues de patate et de cramanioc.

En 1918, le gouverneur de la colonie visita Charvein. Il fit remarquer au directeur de l’établissement pénitentiaire, Monsieur Z…, qui l’accompagnait, que les condamnés étaient unanimes à se plaindre d’une faim dévorante perpétuelle :

« Eh ! que voulez-vous que j’y fasse, Monsieur le Gouverneur ? répondit le directeur, la ration est ce qu’elle est, mais ces gens-là sont insatiables ! »

Et se tournant vers les condamnés il ajouta d’un ton pathétique :

– « Nos pauvres soldats n’en ont pas tant sur le front ! Vous devriez avoir honte de réclamer ».

Les condamnés accablés par la comparaison ne répondirent rien. Quelques mois après, ce directeur était mis à la retraite d’office, à la suite de tripotages malhonnêtes, pour n’avoir pas su pendant la guerre interrompre ses honteuses habitudes de camelote. Que dirait cet hypocrite aux incorrigibles de Charvein d’aujourd’hui, dont la plupart ont fait la guerre et n’ont cependant jamais tarit et si longtemps souffert de la faim ?

Les incorrigibles savent qu’il est inutile de se plaindre aux autorités de passage qui visitent le camp. Autrefois, quand M. X…, directeur, venait à Charvein présider la commission disciplinaire, le chef de camp qui connaissait bien son homme, lui offrait un bon déjeuner dont le plat de fond était souvent un bon canard. Il va de soi qu’après cette petite ripaille, le condamné qui allait se plaindre du chef de camp au directeur sortant de table, était mal reçu et même quelquefois puni. Depuis ce temps, quand les hautes autorités judiciaires, administratives ou pénitentiaires inspectent les pénitenciers et qu’elles éconduisent un réclamant malgré la justesse de ses doléances, le forçat une fois de plus déçu s’écrie désespérément : « Encore un qui a mangé le canard ! » Cette locution est devenue proverbiale.

A Charvein, le cachot est distribué avec une folle exagération. Il n’y a plus aucune proportion avec les fautes commises. Fumer, rire, prononcer quelques mots à haute voix, être trouvé en possession d’une aiguille, croquer une patate crue quand on meurt de faim, toutes ces infractions font des mois et des mois et finalement des années de cachot. Cet excès de rigueur est la faiblesse du système. Un condamné qui pour avoir parlé se serait vu infliger huit jours de cellule en aurait tenu compte et se serait observé pour ne pas récidiver. Voyant au contraire que de si petites choses, commises souvent sans faire exprès, entraînent des semestres de cachot, il se décourage. Tant qu’à être si puni, pourquoi se priver de parler et de fumer ? Le condamné subit alors l’attirance de l’infraction, bavarde, fume et, entraîné par une sorte de vertige, accumule des années de cachot. En se faisant punir pour des riens il se complait à créer entre l’insignifiance de ses peccadilles et l’énormité des peines qu’on lui inflige une disproportion absurde qui – du moins il l’espère – lui amènera un jour un retour de pitié ou de bienveillance et confondra par son absurdité même, l’administration pénitentiaire. Les punitions étant devenues inopérantes, la camisole de force et les passages à tabac surviennent et le cachot réglementaire qui suffit déjà à tuer son homme s’aggrave de terribles accessoires.

Beaucoup de condamnés sont morts à Charvein ; d’autres sont devenus fous ; d’autres se sont révoltés et leurs tentatives de voies de fait ont été réprimées à coups de revolver ; d’autres se sont évadés sous la fusillade. Tous ceux qui s’en sont tirés en sont sortis anémiés, amaigris et exténués. La mort ou la déchéance, voilà le résultat obtenu ; n’est-ce pas aussi celui qui est cherché ?

Deux fois par an le directeur de l’administration pénitentiaire vient à Charvein. Il y voit des malheureux qui sont au cachot depuis dix, douze, quinze mois. Il est imploré, il gracie. Le lendemain, ces cadavres vivants sont armés d’une lourde pioche et envoyés au travail. Pâles comme la mort, les yeux tuméfiés pour être depuis longtemps privés de lumière, étourdis par le passage brusque du cachot au grand air, ils s’arrêtent exténués après une demi-heure de travail, sont signalés pour mauvaise volonté et reviennent au cachot où ils restent jusqu’à ce que leur état de santé impose leur hospitalisation.

De tout temps l’incorrigible malade a été considéré comme un coupable qu’il faut châtier. Bien sûr la barbarie n’a pas toujours sévi sur un mode uniforme et a souvent été coupée par des périodes de moindre sévérité. A Charvein comme ailleurs c’est le matin au réveil que le condamné se fait porter malade. Il est alors mis à nu, fouillé, isolé dans une case spéciale toujours très sale et mis au pain sec. C’est là le moins qui puisse lui arriver. Presque toujours il est spécialement surveillé et fait l’objet sous un prétexte quelconque d’un libellé de punition. Or, quand on veut un prétexte, on le trouve toujours : la fouille n’a pas d’autre but. Jamais en effet on ne trouve exactement dans le sac d’un forçat que les objets strictement réglementaires. Si une pièce de son équipement a été transformée, si on trouve du papier ou une aiguille, le condamné est signalé et puni. Le malade est donc puni et comme la visite médicale n’a lieu que tous les huit jours, quelquefois tous les quinze jours ou tous les mois, quand les médecins font défaut, il est au pain sec jusqu’au jour de la prochaine visite, c’est-à-dire quelquefois pour longtemps. Si le condamné est pris au chantier d’un malaise qui l’oblige à quitter le travail il reste nu, menottes aux mains, contraint à l’immobilité, exposé à la pluie ou au soleil jusqu’à la fin du travail. Au moindre mouvement, il est mis en joue et signalé. Au retour, il est mis au pain sec et sera souvent puni à la prochaine commission disciplinaire pour mauvaise volonté au travail. L’infirmier de ce camp est souvent choisi parmi les mouchards. Il trompe les médecins sur ses camarades et les leur présente comme des simulateurs ou des hommes dangereux. Il est regrettable que certains médecins aient été assez naïfs et assez mauvais observateurs pour écouter ces mauvais condamnés et s’armer pour passer leur visite d’un revolver dont – il est inutile de le dire – ils n’ont jamais eu l’occasion de se servir. Aussi beaucoup de condamnés sont morts au cachot, alors qu’un médecin qui aurait su se débarrasser des influences pénitentiaires aurait pu éviter des décès par de larges évacuations sur l’hôpital de Saint-Laurent.

Le législateur de 1925, a peu touché à la réglementation des camps de correction. Il impose un stage d’au moins trois mois, mais laisse indéterminée la durée du séjour qui doit dépendre des notes du condamné. Celui-ci couche sur la planche, isolé la nuit si le bâtiment s’y prête. Il est astreint aux travaux les plus pénibles. La punition de cellule peut être infligée à la dose de soixante jours. La suppression des fers, du cachot noir et du pain sec est à peu près la seule chose qui, dans les textes nouveaux, modifie l’ancien régime.

Depuis l’arrêté du 28 novembre 1925 – Gouverneur Chanel – le camp de Charvein est supprimé et les condamnés de mauvaise conduite sont détenus à l’île Royale (îles du Salut). Ils y sont employés à des travaux d’entretien des routes et des quais, à des corvées d’eau et d’hygiène, au déchargement des bateaux, etc…

La vie qui leur est faite est incontestablement moins dure qu’à Charvein. Simple question de manière dans l’application des textes, car, ne l’oublions pas, si en ce qui concerne les camps de correction et d’amendement le décret de 1925 n’est pas plus dur que celui qu’il remplace, il lui ressemble singulièrement et, interprêté à la lettre, il permet à la manière forte de se donner encore libre cours. Nous pouvons donc demain voir réapparaître un nouveau Charvein.

Tags: 34777, Albert Decrais, Alexandre Jacob, AP, bagne, Belaïda, boucle, cachot, cachot clair, Cellule, chantier forestier, Charvein, Code de justice militaire maritime, décret, détention préventive, fers, Guillotine, Guyane, île Saint Joseph, isolement, Liontel, loi, loi de 1925, Louis Rousseau, peine capitale, plainte, prison de nuit, punition, Raymond, réclusion, répression, Rousseau, salle de discipline, surveillant, système auburnien, TMS, Un médecin au bagne, Vérignon

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail

29 mars 2018 à 14:05

[…] et 1946, 2000 ne survivront pas, la faute à la fièvre jaune, au paludisme, à la dengue et aux mauvais traitements. Voici ce qu’écrivait le Capitaine Dreyfus, incarcéré sur l’île du diable […]

1 avril 2018 à 16:33

1946 ? Dreyfus ?