Un médecin au bagne chapitre 7

Illettré, acculturé, frappé de cette espèce d’atavisme social le menant forcément à la débilité, à la misère, au chômage et au crime, le bagnard du docteur Rousseau semble cumuler les tares et ces dernières ne demandent qu’à pouvoir s’exprimer s’il survit au système éliminatoire dont l’honorable médecin dresse le terrifiant portrait dans les chapitres précédents de son livre paru en 1930. S’il est soumis par définition aux travaux forcés, le fagot n’en passe pas moins les deux tiers de son temps dans les cases. C’est là, dans cet espace clos et confiné où le surveillant ne rentre que très rarement, que vivent les hommes punis. C’est encore là, dans ce microcosme carcéral, que l’on peut s’adonner à toutes sortes de pratiques, majoritairement interdites mais le plus souvent tolérées parce qu’elles annihilent les sentiments d’oppositions et de révoltes. Rares sont alors ceux qui parviennent à abreuver leur soif de lecture, de théâtre ou de musique quand l’AP va jusqu’à censurer Voltaire, Schopenhauer, Nietzsche ou Anatole France … Peu nombreux sont ceux qui savent lire de toute façon. Dans la case, on s’accouple, on joue aux cartes (à la Marseillaise principalement), on se tatoue, on vend son corps, de la nourriture, divers objets ; on se dispute souvent, on se tue aussi parfois.

Illettré, acculturé, frappé de cette espèce d’atavisme social le menant forcément à la débilité, à la misère, au chômage et au crime, le bagnard du docteur Rousseau semble cumuler les tares et ces dernières ne demandent qu’à pouvoir s’exprimer s’il survit au système éliminatoire dont l’honorable médecin dresse le terrifiant portrait dans les chapitres précédents de son livre paru en 1930. S’il est soumis par définition aux travaux forcés, le fagot n’en passe pas moins les deux tiers de son temps dans les cases. C’est là, dans cet espace clos et confiné où le surveillant ne rentre que très rarement, que vivent les hommes punis. C’est encore là, dans ce microcosme carcéral, que l’on peut s’adonner à toutes sortes de pratiques, majoritairement interdites mais le plus souvent tolérées parce qu’elles annihilent les sentiments d’oppositions et de révoltes. Rares sont alors ceux qui parviennent à abreuver leur soif de lecture, de théâtre ou de musique quand l’AP va jusqu’à censurer Voltaire, Schopenhauer, Nietzsche ou Anatole France … Peu nombreux sont ceux qui savent lire de toute façon. Dans la case, on s’accouple, on joue aux cartes (à la Marseillaise principalement), on se tatoue, on vend son corps, de la nourriture, divers objets ; on se dispute souvent, on se tue aussi parfois.

En analysant les mœurs du condamné, « l’oncle Louis » se sert bien évidemment des anecdotes que lui a narrées son ami Jacob. Comment peut-il savoir par exemple la censure des auteurs ci-dessus évoqués et interdits dans les années 1910 ? Comment peut-il autrement avoir eu vent de ce viol collectif commis quatorze fois sur le même bagnard en 1906 ? Pour autant et aussi édifiants que soient ces récits, le propos de l’auteur ne déroge pas à la vision de son temps. L’homme tatoué, venant le plus souvent des bagnes militaires, reste un dégénéré qui, comme le médecin turinois Lombroso a pu l’affirmer, inscrit sur sa peau les stigmates de ses crimes passés et à venir ; révèle ses vices les plus inavouables à qui veut voir cette parole du silence. Rousseau consacre un long développement à l’homosexualité, estimée monstrueuse et immorale. L’homophobie est chose classique à l’époque mais l’homme de science, chargé de soigner les hommes punis, prend soin de rajouter, « ce qui est encore plus immoral c’est d’entasser pêle-mêle des condamnés au célibat ». L’analyse de cette pratique sexuelle se veut la plus complète, la plus scientifique et va jusqu’à puiser dans la psychologie et la réflexion œdipienne pour comprendre un phénomène presque généralisée qui régule de manière binaire et machiste les rapports entre forçats. Le dominant est homme, le dominé femme. Le dominant assouvit sa masculinité ; il protège son « môme ». Il le prostitue aussi car le sexe, comme dans la vie libre, est objet de commerce. Tout se vend et tout s’achète au bagne. Plus que dans la vie libre, l’argent régule donc les rapports sociaux, détermine les conditions de la survie carcérale. Et c’est pourquoi l’utilisation du plan, ce porte-monnaie anal, vient clore le propos du médecin sur la vie sociale du condamné.

Un médecin au bagne

Editions Fleury, 1930, p.207-242

CHAPITRE VII : Mœurs des Condamnés

La méthode mise en pratique depuis 1854, pour relever la moralité des condamnés aux travaux forcés a manqué son but. Si on néglige la criminalité légale des transportés dans laquelle le crime d’évasion tient une place prépondérante, pour ne considérer que leur criminalité vraie, celle qui est faite d’attentats contre les personnes et la propriété, on la trouve encore bien considérable. Il n’y a pas lieu de s’en étonner. L’administration pénitentiaire au lieu de convertir des criminels en honnêtes gens, aurait voulu opérer la conversion inverse, qu’elle ne s’y serait pas prise autrement. Non seulement elle affame les condamnés, mais elle leur impose des conditions d’existence qui favorisent l’éclosion de toutes les passions malsaines et génératrices du crime.

On rend toujours le condamné responsable de ses mauvaises mœurs. On pense que sa perversité qui en a fait un criminel et l’a conduit au bagne continue de se manifester en captivité par des pratiques immorales. Cela n’est pas juste. Que deviendraient des individus à casier judiciaire vierge, pris au hasard et traités comme le sont les condamnés, dans un bagne d’où serait pourtant exclu tout criminel ? Si l’on recherche en toute impartialité les responsabilités, on s’aperçoit que les mœurs pénales sont imputables au régime du bagne bien plus qu’aux condamnés eux-mêmes.

Le mâle riche en gamètes tend à s’en débarrasser. Dans un groupement humain d’où la femme est exclue, cette tendance conduit à l’homosexualité. S’en indigner ne sert de rien. Il vaut mieux rechercher les causes de l’homosexualité que de la reprocher à ses adeptes.

Si on se rapporte de confiance à l’opinion des fonctionnaires de la chiourme, tous les condamnés pratiquent l’inversion sexuelle. C’est là une exagération. Que ce soit par respect humain, par timidité, par crainte de l’opinion, par dégoût, par tempérament ou par effet de l’âge et de l’usure, on peut évaluer à trente pour cent le nombre des détenus qui ne pratiquent pas le vice cher à César.

Il est des homosexuels de toutes sortes. Les uns se contentent d’unions momentanées au gré de leurs besoins et à la mesure de leur bourse. Les autres observent en quelque sorte la tradition monogame du Code civil et se mettent en ménage avec un ami de leur choix. Chez ceux-ci toute question d’intérêt matériel n’est pas exclue dans les motifs qui déterminent leur choix. Bien que l’on rencontre quelques rares couples épris sans calcul, chez lesquels le sentiment et la passion dominent toute autre considération, la plupart des unions homosexuelles sont cimentées par toutes sortes d’intérêts.

Tout comme dans la société normale, on constate ici l’adultère, le maquerellage et la prostitution. Les homosexuels du type actif s’appellent les hommes, ceux du type passif les mômes. Si le môme quitte son homme ou lui est sournoisement infidèle, il lui en coûte d’amers reproches, parfois des coups, quelquefois la mort. Tout dépend du tempérament de l’amant malheureux. Ces mœurs sont la source d’une foule d’intrigues dans lesquelles la délation cultivée par l’administration pénitentiaire joue un grand rôle, et qui ont parfois leur épilogue devant le Tribunal maritime spécial. C’est l’éternelle histoire de Paris et de la belle Hélène.

Il arrive que l’homme guidé par l’esprit de lucre plus que par des motifs de cœur, fait de son môme un vide-gousset. A cet effet il l’éduque et le dresse. Celui-ci, à l’instar des personnes équivoques qui se pavanent sur le Lido de Venise ou la plage de Nice, se fait des clients qui, au lieu d’être des rentiers oisifs et pervertis, sont des détenus qu’une bonne débrouille enrichit.

Parmi les passifs il en est qui font preuve de fidélité. D’autres pratiquent la loi Naquet : on les appelle les planches à guillotine, en raison des conséquences possibles de leurs infidélités. D’autres se livrent à 1a prostitution pour le compte de leurs protecteurs ; d’autres, enfin, solitaires, se vendent pour leur propre profit.

Beaucoup d’actifs se croiraient déshonorés de renverser les rôles, d’autres au contraire par goût ou contagion deviennent passifs. Des passifs deviennent très souvent actifs et cachent avec soin leur ancienne passivité. C’est le cas de beaucoup de détenus qui ont passé par les maisons de correction et les bagnes militaires. Dans beaucoup de ces unions d’invertis, il est donc clair que les termes de mômes et d’hommes n’ont plus leur raison d’être.

Beaucoup de ces homosexuels sont cyniques, non pas qu’ils pratiquent leurs mœurs au grand jour et qu’ils manquent de pudeur dans leurs gestes, mais ils savent qu’ils sont connus comme homosexuels, s’en moquent et n’en font pas mystère. Beaucoup sont honteux et emploient mille ruses pour cacher leur commerce. Si d’occasion la conversation tombe sur les mœurs, ils n’auront pas assez de mots pour flétrir de telles pratiques et la morale trouvera en eux de chaleureux défenseurs. Une louable honte s’allie à une moins louable hypocrisie.

De vieux condamnés usés, déprimés, devenus impuissants, se repentent de leur ancien péché de luxure comme le font les filles de joie sur le retour. Ils n’ont qu’invectives pour ceux de leurs co-détenus, qui se livrent à ces mœurs, oublient ou feignent d’oublier qu’eux-mêmes s’y étaient livrés avant eux. D’autres, plus sincères, sont aussi plus indulgents.

II y a aussi des condamnés timides, des sensitifs, que la vue d’un visage efféminé séduit. Ils se bornent à faire des cadeaux, à offrir leurs services et ne vont pas plus loin. Si en manière de plaisanterie quelque voisin effleure en causant la question scabreuse en faisant allusion à leurs attitudes, ils s’indignent, le prennent de haut et protestent de la pureté de leurs intentions. Parmi ces platoniques il peut y en avoir qui, trompés sur la nature du sentiment qui les anime, sont sincères. D’autres le sont moins. L’idéalisme de ces homosexuels sans le savoir peut s’éteindre dans toute sa pureté, à moins qu’il ne sombre un jour dans l’homosexualité la plus caractérisée.

A l’arrivée au bagne les condamnés peuvent se classer ainsi : ceux qui étaient homosexuels dans la vie libre, catégorie infime et négligeable ; ceux qui n’ont jamais connu l’homosexualité : c’est le cas de tous ceux pour qui le bagne est la première prison ; enfin ceux qui ayant vécu dans les maisons de correction, aux travaux publics ou dans des pénitenciers militaires, ont déjà pratiqué l’homosexualité exactement dans les mêmes conditions et pour les mêmes raisons qu’au bagne. Comment ceux qui n’étaient pas des homosexuels le deviennent-ils ?

L’âge est un facteur d’une telle importance dans la question que nous distinguerons pour fixer les idées, les hommes qui arrivent au bagne entre dix-huit et vingt-cinq ans, ceux qui arrivent entre vingt-cinq et trente-cinq, enfin ceux qui approchent ou dépassent 1a quarantaine. Ces derniers sont peu nombreux, car les cours d’assises condamnent beaucoup plus de jeunes que de vieux. Il est rare de voir les quadragénaires devenir homosexuels. Pour les autres au contraire, c’est presque la règle, et c’est d’autant plus la règle qu’ils sont plus jeunes. Les condamnés de vingt-cinq et trente-cinq ans versent dans l’homosexualité active. Quant aux jeunes, ils constituent le bataillon de Cythère. Plus le sujet est jeune, timide et craintif, plus il est sollicité. Les formes, d’attaques sont variées : il en est d’élégantes, il en est aussi de brutales. Les unes et les autres sont parfois commises avec la complicité tacite des agents. Voici comment et pourquoi. Dans les chantiers forestiers, les condamnés qui n’accomplissent pas entièrement la tâche à laquelle ils sont assujettis, sont soumis aux rigueurs de la règle, suppression des bons supplémentaires, mauvaises notes, punitions. Jusqu’à ces toutes dernières années, ils étaient au pain sec[1]. Pour un homme robuste, acclimaté, entraîné au travail, l’exécution de cette tache peut ne demander qu’un effort ordinaire, mais pour un homme chétif, arrivant de la métropole, n’ayant manié ni la pelle, ni la pioche, ni la hache, la même tâche exige une somme d’effort qu’il ne peut fournir. Le malheur de celui-ci est l’aubaine de celui-là, homosexuel actif, qui en profite pour offrir ses bons offices au jeune arrivant. Touché par tant d’aménité le jeune condamné accepte de confiance jusqu’au jour, jamais lointain d’ailleurs, ou l’autre démasquant ses batteries, lui propose crûment la chose. Lié par les services qui lui ont été rendus, mesurant les conséquences auxquelles le mènera son refus, pensant à la misère noire et à la maladie, il n’est pas rare que le jeune condamné succombe aux offres du vétéran. Il est commun qu’un condamné demande au chef de camp tel ou tel jeune détenu comme compagnon. Si la demande vient d’un forçat qui fait bien régulièrement sa tâche ou même plus, elle est accordée. On peut dire sans la moindre exagération que l’administration, loin de lutter contre l’homosexualité, la tolère toujours et souvent la favorise. D’autres condamnés terrassés par la fièvre, sans un sou, sans un secours, cèdent pour sauver leur vie. D’autres encore après un long séjour en cellule, la santé déprimée et les sens pervertis, se donnent dans un moment de faiblesse et d’oubli. Parmi tous ceux-ci, quelques-uns, placés dans un autre pénitencier, aguerris, fortifiés, cesseront pour toujours le commerce contre nature, mais la plupart, enlisés dans l’ornière, passeront par toutes les formes de l’homosexualité. On voit aussi des retours à la vie continente chez quelques actifs : c’est plus rare. L’un aura goûté au vice par bravade plutôt que par inclination et n’a plus envie de recommencer. L’autre, dans un moment de crise érotique se sera épris d’un ami, puis, l’ami parti et la crise passée, en restera là, sur ses lauriers. On en a vu d’autres qui pendant de longues années sont restés chastes et qui soudain, sous la pression d’un besoin irrésistible, se sont amourachés d’un môme à en perdre la raison. Toutes ces pratiques ne sont pas autre chose que la caricature grotesque de la vie amoureuse dans la société.

Le tableau ne serait pas complet si je passais sous silence ceux qui, violentés par ruse ou par force, devinrent passifs sans y consentir. Il est arrivé rarement, mais il est arrivé, que quelques vétérans du bagne n’ont pas hésité à employer, pour vaincre la résistance de nouveaux condamnés, des moyens qui rappellent les beaux jours d’Alexandre VI. Une pincée de poudre de datura stramonium mise dans un verre de café – qui pourtant en est l’antidote – déterminent une sorte d’hypnose qui permet à celui-là d’abuser de celui-ci. Il est arrivé que ce viol au datura a eu pour mobile non pas l’appétit homosexuel, mais la vengeance. Il est hors de doute que certains viols n’ont été que des représailles et que la vengeance s’est quelquefois assouvie comme un rut. Le criminel apporte au bagne sa conception de la femme. Elle est peu flatteuse pour le beau sexe. La plupart des condamnés n’ont pas eu le bonheur d’avoir une mère qui les élève et leur donne une idée du beau rôle de la femme dans la famille et dans la société. Pour beaucoup, la femme dans la vie libre ne fut qu’un moyen de rapport. D’autres, internés tout jeunes dans les maisons de correction, ne l’ont jamais connue et la méprisent pour ce qu’elle leur a rapporté d’envies toujours déçues. Les quelques condamnés qui vivaient en ménage, selon le Code civil, et tuèrent un jour leur femme infidèle n’oublieront pas non plus que c’est la femme qui les a menés où ils sont. Les criminels de toutes sortes qui se trouvent réunis au bagne auront fatalement une mentalité moyenne, empreinte non pas d’aversion physique, mais de mépris pour la femme. Le passif héritera de ce mépris. Pour un forçat, l’épithète de môme est 1a plus grosse injure après celle de bourricot. Le passif sera méprisé. En violant un détenu on le rend méprisable. Ce sont ces idées, qui de prime abord paraissent invraisemblables, qui seules peuvent expliquer le viol commis collectivement sous forme de représailles. Lors de son passage au dépôt de Saint-Martin-de-Ré un condamné se sentant protégé par l’autorité commis des sévices sur ses co-détenus. Il fut isolé pendant la traversée, mais dès son arrivée à la Guyane, en janvier 1906, il fut mis dans la case commune. La nuit venue, toutes lumières éteintes, il fut roué de coups et violé. Il subit successivement le contact de quatorze condamnés.

Le tableau ne serait pas complet si je passais sous silence ceux qui, violentés par ruse ou par force, devinrent passifs sans y consentir. Il est arrivé rarement, mais il est arrivé, que quelques vétérans du bagne n’ont pas hésité à employer, pour vaincre la résistance de nouveaux condamnés, des moyens qui rappellent les beaux jours d’Alexandre VI. Une pincée de poudre de datura stramonium mise dans un verre de café – qui pourtant en est l’antidote – déterminent une sorte d’hypnose qui permet à celui-là d’abuser de celui-ci. Il est arrivé que ce viol au datura a eu pour mobile non pas l’appétit homosexuel, mais la vengeance. Il est hors de doute que certains viols n’ont été que des représailles et que la vengeance s’est quelquefois assouvie comme un rut. Le criminel apporte au bagne sa conception de la femme. Elle est peu flatteuse pour le beau sexe. La plupart des condamnés n’ont pas eu le bonheur d’avoir une mère qui les élève et leur donne une idée du beau rôle de la femme dans la famille et dans la société. Pour beaucoup, la femme dans la vie libre ne fut qu’un moyen de rapport. D’autres, internés tout jeunes dans les maisons de correction, ne l’ont jamais connue et la méprisent pour ce qu’elle leur a rapporté d’envies toujours déçues. Les quelques condamnés qui vivaient en ménage, selon le Code civil, et tuèrent un jour leur femme infidèle n’oublieront pas non plus que c’est la femme qui les a menés où ils sont. Les criminels de toutes sortes qui se trouvent réunis au bagne auront fatalement une mentalité moyenne, empreinte non pas d’aversion physique, mais de mépris pour la femme. Le passif héritera de ce mépris. Pour un forçat, l’épithète de môme est 1a plus grosse injure après celle de bourricot. Le passif sera méprisé. En violant un détenu on le rend méprisable. Ce sont ces idées, qui de prime abord paraissent invraisemblables, qui seules peuvent expliquer le viol commis collectivement sous forme de représailles. Lors de son passage au dépôt de Saint-Martin-de-Ré un condamné se sentant protégé par l’autorité commis des sévices sur ses co-détenus. Il fut isolé pendant la traversée, mais dès son arrivée à la Guyane, en janvier 1906, il fut mis dans la case commune. La nuit venue, toutes lumières éteintes, il fut roué de coups et violé. Il subit successivement le contact de quatorze condamnés.

Tant d’ignoble barbarie ne peut s’expliquer que par une démence collective.

Tous les jeunes transportés n’ont pas à redouter l’audace des actifs. Chose curieuse, si quelques-uns sont protégés, ils le doivent à leur pays d’origine. Un sujet corse, arabe, ou marseillais, est très souvent pris en tutelle à son arrivée au bagne par un ou plusieurs de ses compatriotes. Assisté et protégé, il est certain, pour peu qu’il y mette du sien, de sortir indemne de l’épreuve. Il pourra peut-être devenir actif – ce qui aux yeux des condamnés ne diminue pas, ne fait pas déchoir – mais il ne deviendra pas passif. Quel est le sentiment qui anime le protecteur ? L’esprit de clan, c’est-à-dire une sorte de patriotisme local. Pour les Corses et les Arabes la femme est une esclave ; pour les Marseillais – il s’agit de ceux ou de la plupart de ceux qui vont au bagne – elle est encore moins qu’une esclave : c’est la prostituée qui rapporte. Pour des causes différentes, tous ces condamnés mésestiment la femme, et au bagne le môme hérite de cette mésestime. Il est donc naturel que, portant intérêt à ceux de son pays ou de sa race, le clan empêche les jeunes condamnés qu’il protège de tomber dans une passivité méprisable. Pour y arriver le clan s’occupe de les placer. Il emploie son influence à leur faire obtenir une situation et fait office de bureau de placement. A la première vacance les condamnés les plus influents du clan se démènent pour faire une place à leur compatriote qui très souvent l’obtient. Si la place convoitée n’est pas vacante, le clan ne recule devant aucun moyen, aucune intrigue, aucune calomnie pour en déloger l’occupant et le faire remplacer par son candidat. Ces procédés sont loin d’être spéciaux au monde des criminels.

Ces considérations qui, à première vue, peuvent paraître oiseuses ont à mes yeux un gros intérêt. Puisque certains jeunes condamnés sont, dès leur arrivée dans le milieu pénal, pris en protection par des compatriotes, ne peut-on pas en déduire que l’administration pourrait, si elle le voulait, arriver à des résultats plus généraux et plus complets encore ? Or, elle fait preuve d’une négligence évidente. Elle fait pis encore, puisque pour des motifs utilitaires nous la voyons favoriser les pratiques homosexuelles. Elle avilit le condamné pour mieux s’en rendre maître et se refuse à combattre le fléau. Dans une dépêche adressée au Gouverneur de la Guyane, un Ministre des Colonies disait ingénument : « …Quant aux actes d’immoralité qui seraient commis journellement sur les établissements pénitentiaires, aucune des inspections passées par le Procureur général de la colonie, en exécution du décret du 20 mars 1895, n’a signalé la fréquence des actes de cette nature. Il convient de remarquer d’ailleurs, que ces pratiques honteuses sont malheureusement constatées dans toutes les agglomérations humaines que des circonstances spéciales réunissent ou obligent à vivre dans des conditions anormales… » Et comme remède, le ministre préconise la séparation, la concentration dans un camp spécial de tous les condamnés convaincus et soupçonnés de se livrer à des actes hors nature. Autant ce ministre fait preuve de bon sens en reconnaissant l’inéluctable, autant il me parait naïf dans la prescription de son spécifique qui, du reste, n’a jamais été appliqué en Guyane. Cette mesure de sélection qui a été souvent pratiquée dans les établissements pénitenciers militaires, ne semble pas y avoir donné les résultats qu’on en espérait et ces pénitenciers sont toujours restés beaucoup plus pervertis que le bagne guyanais. Cette perversion est d’ailleurs beaucoup plus imputable à l’âge des pensionnaires qu’à la qualité civile ou militaire des institutions. Ce n’est .pas non plus uniquement à cause du jeune âge que la séparation des purs et des impurs est restée inopérante dans les pénitenciers où elle a été pratiquée. Il faut bien se convaincre que 1es purs d’aujourd’hui deviendront les impurs de demain tant que la vie pénale sera ce qu’elle est. En morale tout se lie et s’enchaîne ; une déchéance en entraîne une autre. S’il n’y avait pas de passifs, les actifs seraient contraints à la continence (ou à d’autres procédés). Or c’est la misère, la plus pénible des misères, qui est la source de toutes les chutes. C’est la faim qui amène les plus faibles à subir le caprice des plus forts. Une administration réellement soucieuse de lutter contre l’homosexualité pourrait au moins, en attendant de supprimer la vie en commun dans les cases, nourrir ses administrés et les occuper à des travaux proportionnés à leur force.

Depuis la loi de 1906 sur la minorité qui a modifié l’article 66 du Code pénal, les jeunes délinquants peuvent avoir de treize à dix-huit ans quand ils sont enfermés dans les maisons de correction et la plupart, quand ils y entrent, n’ont jamais eu de relations sexuelles avec une femme. Ils sont rassemblés à un âge où le besoin sexuel s’éveille et devient impérieux. A dix-huit ans, s’ils consentent à contracter un engagement, à vingt-et-un ans s’ils attendent l’appel de la conscription, on les incorpore à l’armée. Les uns se conduisent bien et sortent lavés de toute souillure. Leur casier judiciaire étant dès lors immaculé, ils peuvent prétendre à tous les emplois ; j’en sais qui sont devenus surveillants militaires. Les autres se conduisent mal. Ils sont traduits devant le conseil de guerre qui les envoie aux Travaux publics où l’homosexualité est d’usage. Accoutumés à ces pratiques depuis leur jeune âge, on ne conçoit plus que ces hommes en pleine sève puissent faire vœu de chasteté. On le conçoit d’autant moins que l’exemple du milieu, loin d’être un frein, est au contraire un stimulant. Aussi, lorsque des Travaux publics ou des pénitenciers militaires où ils ont pu parfois ricocher, ils rebondissent au bagne guyanais, il est fatal qu’ils continuent de se livrer à des mœurs qui, pour eux, n’ont rien d’anormal. Je le répète, il s’agit dans ces cas, d’hommes qui n’ont jamais eu aucun rapport sexuel avec une femme. On pourrait s’attendre à constater chez eux des cas de misogynie. Or, je dois avouer n’avoir jamais observé de cas semblables, pas plus chez les passifs que chez les autres. Bien au contraire. Non seulement la femme n’est pas pour eux un objet de dégoût physique, mais il suffit d’observer leurs jeux de physionomie au passage d’une femme pour voir se trahir leur émoi. Plusieurs auteurs, et non des moindres, disent que les passifs ont horreur du sexe qui leur a donné le jour. Je ne demande d’ailleurs qu’à les croire, mais je ferai remarquer que leurs sujets ont été observés dans le monde libre. Au bagne, j’avoue n’avoir jamais rien vu de semblable. Cela n’empêche que leur opinion s’est répandue dans le petit public pénitentiaire, au point que les agents, à défaut d’eunuques et de ceintures de chasteté, ont choisi de préférence à d’autres, des condamnés passifs pour leur service domestique. Or, chaque fois que la femme a été séduite, ce fut presque toujours par un inverti du type passif. Ce sentiment de dégoût de la femme, que Lombroso et Krafft-Ebing attribuent à juste titre aux homosexuels a été observé chez des individus qui, placés dans un milieu social normal, ne sont attirés que par leur propre sexe. Il ne saurait en être de même de la majorité des types qui nous occupent. Les transportés qui, à leur arrivée au bagne, étaient dans la vie libre des invertis par métier ou par goût, sont en nombre infime. Pour la plupart des types que j’ai exposés, l’homosexualité n’est qu’un moyen, un pis-aller : faute de grives on se contente de merles. Pour l’actif notamment, l’ami est encore quelque chose qui ressemble à la femme. Je sais que beaucoup prennent goût à ces pratiques et deviennent des maniaques. J’ai quelquefois dit de ceux-là qu’ils étaient des malades, mais je n’en ai jamais été bien sûr. Ce serait une grosse erreur que de dire : les forçats sont des homosexuels, c’est là un stigmate de criminalité et les juges les ont envoyés là où ils doivent être. Ils sont criminels, c’est possible, et les juges ne se sont pas trompés, je le veux bien, mais leur homosexualité ne prouve que leur misère. On rencontre bien parmi eux quelques individus qui, par habitude, enlisés dans la pratique de ces mœurs ne feraient aucun effort pour rechercher le commerce de la femme, mais ce n’est chez eux qu’une sorte d’indifférence à laquelle ils se sont résignés par adaptation, et qui du reste ne résisterait certainement pas au frôlement d’un jupon. Sauf des cas nettement pathologiques, très rares au bagne, l’homosexualité est ici la conséquence des conditions de la vie pénale beaucoup plus qu’un vice inhérent, comme dit l’administration, aux mauvais instincts du forçat. L’homosexualité est immorale mais ce qui est encore plus immoral c’est d’entasser pêle-mêle des condamnés au célibat. Il serait grand temps de modifier les conditions de travail, de nourriture et de logement des détenus. Ce n’est qu’à cette condition qu’il pourrait être question de relèvement moral.

***

Beaucoup de transportés sont tatoués. Les uns ont un tatouage, les autres plusieurs. Quelques-uns en sont, couverts de la tête aux pieds. Les détenus les plus tatoués et les plus enclins à persévérer dans cette pratique sont ceux que l’on appelle improprement d’ailleurs les condamnés militaires. En fait, ce sont des détenus condamnés à la peine des travaux forcés alors qu’ils purgeaient une peine de travaux publics ou de prison dans un pénitencier militaire. Le tatouage est si à la mode parmi eux qu’on peut croire qu’il ne leur est pas défendu. Je croirais volontiers que dans ce milieu la pratique du tatouage est en assez étroite relation avec l’homosexualité. Les dessins, qui sont très souvent des portraits de femmes et des sujets obscènes, et les parties du corps où ces dessins sont placés le laissent à penser. Il est possible aussi que l’opération du tatouage soit pour l’opérateur qui pique pendant des heures l’élu de son cœur, un plaisir sadique que l’opéré partage. Il est certain que quelques amants féroces, émus des assiduités que rapportait à leurs amis une figure efféminée, les ont décidés à se laisser tatouer sur le visage un masque repoussant, espérant ainsi éloigner les prétendants. Tous ces tatouages exécutés dans les établissements militaires ou par d’anciens pensionnaires de ces établissements sont en général bien faits.

Beaucoup de transportés sont tatoués. Les uns ont un tatouage, les autres plusieurs. Quelques-uns en sont, couverts de la tête aux pieds. Les détenus les plus tatoués et les plus enclins à persévérer dans cette pratique sont ceux que l’on appelle improprement d’ailleurs les condamnés militaires. En fait, ce sont des détenus condamnés à la peine des travaux forcés alors qu’ils purgeaient une peine de travaux publics ou de prison dans un pénitencier militaire. Le tatouage est si à la mode parmi eux qu’on peut croire qu’il ne leur est pas défendu. Je croirais volontiers que dans ce milieu la pratique du tatouage est en assez étroite relation avec l’homosexualité. Les dessins, qui sont très souvent des portraits de femmes et des sujets obscènes, et les parties du corps où ces dessins sont placés le laissent à penser. Il est possible aussi que l’opération du tatouage soit pour l’opérateur qui pique pendant des heures l’élu de son cœur, un plaisir sadique que l’opéré partage. Il est certain que quelques amants féroces, émus des assiduités que rapportait à leurs amis une figure efféminée, les ont décidés à se laisser tatouer sur le visage un masque repoussant, espérant ainsi éloigner les prétendants. Tous ces tatouages exécutés dans les établissements militaires ou par d’anciens pensionnaires de ces établissements sont en général bien faits.

Cette maîtrise dans l’art d’illustrer la peau manque à ces enfants de quinze à seize ans qui, privés de toute surveillance familiale battent le pavé des grandes villes en attendant de faire un mauvais coup. Le tatouage considéré par le gamin comme une marque de supériorité est fait ici par crânerie pour épater les camarades. Il n’a rien d’artistique. C’est aussi dans cet esprit que se tatouent les jeunes détenus des maisons de correction auxquels cependant le tatouage est sévèrement défendu. Mais cette défense n’est qu’un attrait de plus. A cet âge le délinquant ne connaît pas les inconvénients du tatouage. Par esprit d’imitation et pour suivre la mode, il illustre sa peau et ne voit dans le tatouage qu’une parure qui pose son homme. Ce n’est que plus tard qu’il regrettera et essaiera mille moyens pour l’effacer, ce qui prouve que de judicieux conseils seraient plus efficaces que la répression. Mais les administrations pénitentiaires voyant dans le tatouage de gros avantages d’ordre signalétique, se soucient peu du tort qu’il fait aux jeunes délinquants et, n’osant l’encourager ouvertement, le tolèrent.

Dans quelques grandes villes, il n’est pas rare de voir de jeunes délinquants se tatouer sur le visage ou sur la main des points qui rappellent les mouches de la Régence et ne sont que des signes de ralliement. C’est ainsi qu’il y eut la bande des trois points, la bande du point bleu…

Les tatouages exécutés dans les prisons métropolitaines, notamment dans les maisons d’arrêt et de justice, sont mieux faits que ceux des jeunes délinquants mais ne valent pas encore ceux des prisons militaires. Inculpés ou condamnés se tatouent par cafard. Certains, désespérant de leur sort, se tatouent des aphorismes de haine. D’autres, d’esprit plus pratique, comprenant la vanité de ces inscriptions qui ne servent qu’à les trahir, fixés sur l’inefficacité des traitements qui prétendent les faire disparaître pratiquent l’homéopathie et se font tatouer de nouveaux sujets sur les anciens, de manière à dérouter les recherches anthropométriques. Ils se font alors des placages : ce sont le plus souvent des grappes de raisin.

Au bagne guyanais il est rare qu’un forçat n’ayant pas de tatouage à son arrivée se fasse tatouer. Si d’aventure le cas se produit, on peut être sûr qu’il s’agit d’un jeune condamné et le plus souvent d’un inverti très ardent. Mais le tatouage y est fort goûté des anciens condamnés militaires qui ajoutent de nouveaux tatouages aux anciens. D’autres condamnés porteurs de quelques inscriptions se font faire des placages pour mieux échapper aux recherches quand ils s’évaderont. Cette supercherie est quelquefois couronnée de succès. À Demerara et à Trinidad, les autorités judiciaires anglaises se sont quelquefois montrées exigeantes en matière de preuves signalétiques, quand le gouverneur de la Guyane française demandait l’extradition d’un forçat fugitif. Un tatouage remplacé par une cicatrice, une figure remplacée par une autre, cela suffit à faire prononcer le relaxe du fugitif. En 1902, la Cour de la Reine à Georgetown, jugeant sur appel une affaire d’extradition, fut le théâtre d’un incident curieux. Parmi le nombre de prévenus, arrêtés sur dénonciation consulaire, se trouvaient une douzaine de forçats qui s’étaient évadés du pénitencier de Saint-Laurent à l’aide d’un chaland de l’administration. Celle-ci pour faciliter l’identification, avait envoyé dans l’état de refuge un surveillant principal et un surveillant anthropométreur. A l’audience, comme le Président opinait pour le relaxe des cas douteux, l’agent français demanda la parole pour expliquer la pratique du placage. Il aurait dû s’en tenir là, mais il voulut en prouver davantage et énonça une généralisation un peu osée :

– D’ailleurs, dit-il au président, le fait seul que ces individus sont tatoués prouve leur origine pénale.

– Vous allez un peu fort, Monsieur le témoin, lui répliqua le président, et relevant une de ses manches, il ajouta ironique en exhibant un bras illustré : « Moi aussi je suis tatoué et cependant je ne viens pas de Cayenne».

Et il prononça le relaxe du prévenu en cause.

Le tatouage d’un homme n’est pas dans un rapport constant avec son degré de moralité, d’intelligence et de culture. Bien qu’il soit exact que le plus grand nombre des transportés dont la peau est très illustrée aient des facultés morales et intellectuelles au-dessous de la moyenne, il ne l’est pas moins que dans le groupe des peaux vierges le degré de moralité et d’intelligence n’est pas de beaucoup supérieur. On peut trouver parmi les porteurs de quelques tatouages des hommes très intelligents, de bonnes mœurs, d’une haute probité pénale et incapables de délation, cependant que dans le groupe des peaux vierges on peut rencontrer des buses doublées de mouchards et de catins.

Au contraire, le tatouage m’a paru être dans un rapport constant avec le jeune âge. Tous les condamnés plus ou moins tatoués ont eu une enfance mal surveillée. Beaucoup ont passé par les maisons de correction et par les établissements pénaux militaires. Quelques-uns ont servi dans la marine ou dans les troupes coloniales. D’où il appert que le tatouage – il s’agit ici du premier tatouage qui est la raison des suivants – a toujours été exécuté entre douze et vingt-cinq ans et que le mobile est à chercher dans les usages des milieux fréquentés. Le tatouage parait être une mode à laquelle sacrifient certains hommes jeunes pour différents motifs. Il est le signe de reconnaissance d’une bande de malfaiteurs. Il est quelquefois une manifestation érotique. Plus souvent il perpétue une date mémorable, un fait de guerre, un souvenir d’amour ou d’amitié. Il sert aussi à inscrire en lettres indélébiles des cris de haine. On peut le rapprocher dans tous ces cas de la manie assez innocente qu’ont beaucoup de jeunes gens de graver sur le bois ou la pierre et dans les endroits fréquentés leur nom, une sentence et une date dans le but ridicule de laisser trace de leur passage.

***

Les condamnés qui savent lire, lisent beaucoup. Les règlements autorisent la lecture, de nombreuses circulaires la conseillent. Dans le domaine de la pâture intellectuelle l’administration pénitentiaire ne s’est montrée ni mieux avisée ni plus généreuse que dans celui de l’alimentation. Avant 1917 les forçats recevaient des livres de leurs familles. Il y avait de la sorte dans les pénitenciers autant de lecture que l’on voulait. Un ou deux condamnés se constituaient un stock et louaient des bouquins à leurs co-détenus. Ces petits cabinets de lecture furent tour à tour tolérés, encouragés ou supprimés au gré des commandants qui se succédaient. En 1917, le ministre donna l’ordre de constituer une bibliothèque à l’usage de l’élément pénal sur chaque pénitencier. Aux Iles du Salut la bibliothèque fut constituée aux dépens de celle de la Réclusion cellulaire qui jusqu’alors était la seule bibliothèque officielle à l’usage des condamnés. On sait, en effet, que le règlement relatif à l’exécution de la peine de la réclusion cellulaire porte que la lecture constitue une récompense, dont peuvent jouir au bout de plusieurs mois les réclusionnaires, si leur conduite est jugée bonne. Cent soixante-seize volumes, bien sales d’ailleurs et bien démolis, constituèrent la bibliothèque de l’île Royale. On fit savoir aux condamnés qu’ils pouvaient demander des livres. Ils n’en demandèrent pas longtemps. A la fin de l’année 1917, cette bibliothèque ne fonctionnait déjà plus ; les livres avaient disparu. La liste officielle invariable des cent soixante-seize livres est depuis lors établie à la fin de chaque année, mais elle ne correspond plus à aucune réalité. Comme autrefois, les condamnés lisent les livres qu’ils reçoivent de chez eux ou ceux que leur louent quelques détenus qui en font un petit métier.

Les condamnés qui savent lire, lisent beaucoup. Les règlements autorisent la lecture, de nombreuses circulaires la conseillent. Dans le domaine de la pâture intellectuelle l’administration pénitentiaire ne s’est montrée ni mieux avisée ni plus généreuse que dans celui de l’alimentation. Avant 1917 les forçats recevaient des livres de leurs familles. Il y avait de la sorte dans les pénitenciers autant de lecture que l’on voulait. Un ou deux condamnés se constituaient un stock et louaient des bouquins à leurs co-détenus. Ces petits cabinets de lecture furent tour à tour tolérés, encouragés ou supprimés au gré des commandants qui se succédaient. En 1917, le ministre donna l’ordre de constituer une bibliothèque à l’usage de l’élément pénal sur chaque pénitencier. Aux Iles du Salut la bibliothèque fut constituée aux dépens de celle de la Réclusion cellulaire qui jusqu’alors était la seule bibliothèque officielle à l’usage des condamnés. On sait, en effet, que le règlement relatif à l’exécution de la peine de la réclusion cellulaire porte que la lecture constitue une récompense, dont peuvent jouir au bout de plusieurs mois les réclusionnaires, si leur conduite est jugée bonne. Cent soixante-seize volumes, bien sales d’ailleurs et bien démolis, constituèrent la bibliothèque de l’île Royale. On fit savoir aux condamnés qu’ils pouvaient demander des livres. Ils n’en demandèrent pas longtemps. A la fin de l’année 1917, cette bibliothèque ne fonctionnait déjà plus ; les livres avaient disparu. La liste officielle invariable des cent soixante-seize livres est depuis lors établie à la fin de chaque année, mais elle ne correspond plus à aucune réalité. Comme autrefois, les condamnés lisent les livres qu’ils reçoivent de chez eux ou ceux que leur louent quelques détenus qui en font un petit métier.

La plupart des commandants de pénitenciers et des chefs de camps ne tiennent pas à ce que les condamnés lisent. Leur préférence va aux illettrés et parmi ceux qui savent lire à ceux qui lisent le moins. Il est plus facile de commander à des hommes qui n’ont aucune activité intellectuelle. L’un d’eux cependant admit que si cette activité était convenablement orientée elle pourrait peut-être porter ses fruits et contribuer à consoler et à moraliser le condamné. En 191.., le pénitencier des Iles du Salut était commandé par un M. Z…, officier d’instruction publique. Pénétré de son rôle de rééducateur et convaincu du danger des mauvaises lectures, il entreprit de ne plus laisser à ses administrés que des livres susceptibles de contribuer à leur relèvement moral. Il fallait donc détruire tous les mauvais, tous ceux capables d’entretenir dans leur âme le désir de nuire à autrui ou à la société. De Saint-Laurent on lui avait fait savoir que les œuvres de Morus, de Stirner et de Nietzsche étaient répandues dans tous les pénitenciers et qu’il fallait les détruire. Il fit appeler M. P…, chef de camp, et lui dit :

– J’ai résolu d’épurer la littérature à quatre sous répandue dans les cases des condamnés. Il importe de détruire les mauvais livres et de ne laisser que les bons. Vous voudrez bien faire faire une fouille générale, rassembler tous les livres dans toutes les cases et les trier. Tous les mauvais seront brûlés. Si vous avez quelque doute sur la valeur de certains livres, je suis là pour vous renseigner.

L’opération fut rondement menée. Le lendemain un autodafé consumait devant la porte du « Service intérieur » toute la mauvaise littérature sous les yeux du chef de camp. Le commandant vint à passer. Il avait l’air satisfait de l’homme obéi et regardait avec plaisir le feu qui purifie tout.

– Commandant, lui dit le chef de camp, j’ai là quelques volumes douteux, je ne sais trop s’il faut les brûler.

Le commandant répondit :

– Voyons un peu.

Puis il prit les uns après les autres les livres qu’on lui présenta, regarda les titres et les jeta au feu. Ainsi brûlèrent Chamfort, Voltaire, Schopenhauer, Nietzsche, Humboldt, Marc-Aurèle, Anatole France… etc… Les condamnés qui possédaient ces livres et qui étaient les plus réfléchis et les plus sérieux furent ainsi dépouillés des livres qui les consolaient. Au contraire « Fantomas », « Rocambole », « La Môme aux yeux verts » et autres romans de ce genre, jugés propres à relever le moral et à maintenir la discipline furent respectés et remis en circulation.

***

Le jeu occupe une place prépondérante dans la vie du forçat. La règle cependant défend tous les jeux et en particulier les jeux d’argent, mais la règle a été vaincue par l’usage au point que quelques chefs de pénitencier considèrent le jeu entre détenus comme une de leurs plus précieuses sauvegardes : cette opinion paraît procéder d’un juste esprit d’observation tout comme l’opinion opposée qui ne veut voir des jeux d’argent que les mauvaises conséquences. Il est exact que la passion du jeu, dissolvante par excellence, est la source d’un grand nombre de vols, il n’est que trop vrai que le jeu occasionne des querelles qui vont parfois jusqu’à la rixe et de la rixe à la mort, mais ces conséquences ne sont mauvaises que pour les détenus, et l’école qui autorise tacitement le jeu et l’encourage peut soutenir que, même quand le jeu est funeste au condamné, il est bon pour la société, puisque la mort d’un criminel n’est en somme que la disparition d’un de ses ennemis.

Le jeu occupe une place prépondérante dans la vie du forçat. La règle cependant défend tous les jeux et en particulier les jeux d’argent, mais la règle a été vaincue par l’usage au point que quelques chefs de pénitencier considèrent le jeu entre détenus comme une de leurs plus précieuses sauvegardes : cette opinion paraît procéder d’un juste esprit d’observation tout comme l’opinion opposée qui ne veut voir des jeux d’argent que les mauvaises conséquences. Il est exact que la passion du jeu, dissolvante par excellence, est la source d’un grand nombre de vols, il n’est que trop vrai que le jeu occasionne des querelles qui vont parfois jusqu’à la rixe et de la rixe à la mort, mais ces conséquences ne sont mauvaises que pour les détenus, et l’école qui autorise tacitement le jeu et l’encourage peut soutenir que, même quand le jeu est funeste au condamné, il est bon pour la société, puisque la mort d’un criminel n’est en somme que la disparition d’un de ses ennemis.

Dans le milieu pénal le jeu est le régulateur du bien- être. Bien-être de forçat bien entendu. Il nivelle les fortunes. Quand le jeu ne marche pas, le commerce ne va pas non plus. L’argent rétif ne sort plus des étuis et il se produit dans les affaires un malaise que le jeu seul peut faire disparaître. La richesse du milieu pénal dépend des moyens que ce milieu met en pratique pour accroître son avoir et combler la perte qui résulte des achats faits au commerce local. Dans le milieu pénal ces moyens résident dans la camelote sous toutes ses formes. Or, la plupart des condamnés ne se livrent à cette camelote que sous l’empire de la passion du jeu, en sorte que d’une part le jeu est le mobile qui pousse l’élément pénal à aller puiser chez l’ennemi l’argent qui accroît tous les jours la richesse individuelle de quelques- uns de ses membres, et que d’autre part, par le mécanisme des gains et des pertes, il répartit cet argent et le fait passer de la poche de quelques-uns dans celles du plus grand nombre. Le jeu est de toute manière le compère du commerce. Les pontes, sous l’emprise passionnelle du jeu, sont enclins à la dépense et les marchands de café, de sucre, de pâtisseries, de lait et d’alcool trouvent en eux leurs meilleurs clients.

Il est facile de faire des règlements d’administration publique qui astreignent le condamné à ceci et à cela. A pied d’œuvre l’agent d’exécution se heurte aux réalités de la vie pénale et se voit obligé d’employer des moyens irréguliers pour remédier aux lacunes de la règle. Le jeu entre détenus est un de ces moyens. Si l’on considère que les jours ouvrables les transportés sont parqués en case seize heures sur vingt-quatre, et nuit et jour les jours fériés, qu’aucune bibliothèque ne fonctionne dans les pénitenciers, que les ouvrages expédiés par les familles ne sont pas toujours autorisés, et que, quand ils le sont ils sont bien vite lus, que la règle ne prévoit aucun moyen d’instruction, on conçoit que l’agent d’exécution ferme les yeux sur une infraction qui somme toute fait son affaire. La plupart des chefs de pénitencier déclarent que quand les condamnés jouent de l’argent ils ne pensent pas à autre chose, et cette autre chose est surtout l’évasion ; en sorte que dans cette prétendue tolérance, cette apparente bonté d’âme, nous ne trouvons que paresse et intérêt professionnel,

Au bagne, on joue au piquet, à la belotte, à la manille, à la passe, au loto, mais le jeu le plus usuel, celui qui fait prime dans tous les pénitenciers du bagne est sans contredit le jeu de la marseillaise.

La marseillaise se joue avec cinquante-deux cartes. Une variante de ce jeu en usage à Marseille parmi les enfants qui y jouent des billes et, quand ils grandissent, des sous, lui a valu au bagne, où l’élément provençal l’a importé, le nom de marseillaise. Ce jeu est des plus simples. Le banquier mêle les cartes et les passe à son partenaire de gauche qui les remêle, coupe et prend dans le jeu une carte qu’il garde. Le banquier reprend les cartes et retourne la carte de dessous. Les joueurs misent sur la carte du banquier ou sur celle du coupeur. Puis quand les enjeux sont faits, le banquier tire les cartes une à une, et selon que la carte du banquier ou celle du coupeur sort la première, celle-ci ou celle-là a gagné. Quand le banquier tombe du premier coup, il passe les cartes à son partenaire de droite qui recommence. S’il gagne, il conserve la main jusqu’à ce qu’il tombe. Les banquiers heureux passent dix, quinze, vingt fois.

Le jeu est quelquefois tenu par un seul condamné. Celui-ci jouit alors d’une prérogative qu’il vendra à un successeur le jour où il quittera le pénitencier. Il s’agit en quelque sorte d’une charge vénale qui a ses avantages, puisque le tenancier prélève le dixième des enjeux, mais aussi ses dangers. Le jeu engendre les disputes et non seulement le tenancier du jeu doit assurer l’ordre pendant la partie, mais aussi conserver son privilège, toujours convoité, par la ruse ou par la force : c’est toujours un homme redouté. Aussi le plus souvent le jeu est-il tenu par un groupe de condamnés appartenant à un même clan. Le clan des marseillais, celui des corses et celui des italiens tiennent souvent un jeu et en vivent. Aidé par des associés qui lui prêtent la main et l’œil, le tenancier en chef assure la police et prélève la dixième partie des enjeux qui va à la cagnote. Il y a des petits jeux où les mises ne dépassent pas cinq francs. Il y a aussi de grands jeux où les mises de dix à cent francs ne sont pas rares.

Une séance de marseillaise est un spectacle curieux :

Une séance de marseillaise est un spectacle curieux :

Dès huit heures tapantes, aussitôt le dernier des employés rentrés en case, un condamné installe la berlue allume les lumignons, pose les cartes et la cagnote. Pendant quelques minutes le tenancier fait tinter quelques sous dans une boîte de conserve ; c’est l’appel des joueurs : « Aux as ! Qui n’a pas son as ! » On fait les as pour désigner celui qui le premier doit prendre les cartes. Puis la partie commence. Faisant cercle, assis en tailleur autour du tapis, les joueurs sont nombreux. Les jardiniers jouent le fruit de leur débrouille ; les garçons de famille apportent leurs gages ; les cuisiniers du camp, de l’hôpital, des gamelles de surveillants alimentent le jeu du produit de leurs salaires et de leurs larcins ; des pontes de toutes catégories, cordonniers, fabricants de tapis d’aloès, menuisiers, ferblantiers risquent tout ce que leur a rapporté leur camelote ; d’autres enfin, sans métier, razziant les jardins, détroussant leurs co-détenus, tordant le cou à une poule, ont fait argent de tout pour le porter en offrande à la dame de pique. Derrière eux la galerie entoure les joueurs assis. Beaucoup jouent à la galerie sans jamais prendre les cartes en main. Le jeu marche avec entrain, égayé par la bonne humeur des gagnants. Les banquiers passent ; « Envoyez banquier ! » Chaque fois les enjeux atteignent cinquante francs. Chaque fois le banquier met cinq francs à la cagnote. Voilà un banquier qui passe cinq ou six fois ! Il paye alors à tous les joueurs assis une tournée de café, de berlingots et de pipes ; quelquefois même sa générosité s’étend à la galerie. Cela est de bon ton, presque de règle. Et les mercantis jubilent car tout un monde vit du jeu sans jamais toucher une carte. Nous avons déjà vu l’homme de berlue payé dix francs par la cagnote pour fournir sa couverture et l’éclairage. Il y a aussi le marchand de pipes qui vend des cigarettes, les marchands de berlingots et de nougats qui, avec du sucre à deux francs cinquante le kilo font du deux cent pour cent. Occasionnellement on voit paraître le marchand de taco, mais le tafia est une marchandise tellement illicite, et les risques courus sont tellement grands qu’il faut au moins tripler son prix d’achat. Il y parvient sans peine par un mouillage que tempère convenablement une dose de piment et en débitant sa mixture par petits verres à cinquante centimes. D’autres condamnés vendent des chaussons à la papaye, des boulettes faites avec du suif et de la pomme à pain. Le jeu attire à lui tout le mercantilisme du camp. La cagnote paye un ou deux condamnés pour faire le pet et prévenir les joueurs de l’arrivée d’un agent. Quand le fait se produit – cela arrive surtout le dimanche quand on joue dans l’après-midi – pipes, nougats, berlingots, cartes, enjeux et tapis, tout est enlevé en un clin d’œil ; les pontes se dispersent, causant entre eux comme si de rien n’était, et la partie reprend dès que l’intrus est parti. Dix heures ! La partie va son train. Des perdants récriminent bruyamment, accusent un voisin de leur porter malheur et invitent grossièrement le mauvais fétiche à s’éloigner. D’autres s’en prennent à une carte et déchirent avec rage le premier sept ou le premier neuf qui leur tombe sous la main. Placide, le tenancier enlève les trois autres cartes du jeu et la partie continue avec quarante-huit cartes. Dans une salle de casino le jeu, pourtant licite, se pratique dans le silence. Au bagne où le jeu est proscrit et disciplinairement réprimé le potin est d’usage. La tricherie aussi est de pratique courante. Elle n’est pourtant pas ouvertement admise : ce serait la mort du jeu. Un joueur s’aperçoit-il qu’il a été volé, il se tait pour peu qu’il sache vivre et trichera lui-même à la prochaine occasion. Quelquefois il proteste, fait scandale et réclame la restitution de sa mise. S’il est bon client, s’il a l’habitude de laisser au jeu beaucoup d’argent, ou encore si la supercherie a été trop grossière la cagnote le calme en lui restituant son enjeu. S’il est joueur peu assidu, si la tricherie a été bien faite, la cagnote reste neutre. Dans ce cas les parties en viennent quelquefois aux mains, mais ce n’est jamais bien grave… Minuit ! Le jeu de cartes a déjà été changé trois fois. Les joueurs semblent avoir perdu toute notion du temps. Au matin, cependant, dès six heures, il leur faudra reprendre le collier, bien pénible pour la plupart. Peu leur importe ! Ceux qui gagnent ne bronchent pas. Les perdants s’acharnent avec l’espoir de rattraper l’argent perdu. La cagnote sûre d’être remboursée, d’autant plus généreuse que sa générosité est faite de l’argent des clients, leur avance de l’argent qu’ils reperdent encore. De temps à autre, un ponte las de toujours perdre et gagné par le sommeil va se coucher. A deux heures du matin le cercle des joueurs s’est rétréci. La séance est levée. Les commerçants se réunissent autour des tenanciers qui procèdent au dépouillement et au partage de la cagnote. Tous les berlingots, les nougats et les pipes qui restent leur sont achetés et distribués aux attardés. Le marchand de café vend le fond de son bidon. Puis bientôt la place est nette. L’homme de berlue a soufflé les lumignons et emporté sa couverture. Tout le monde a regagné sa place sur le bat flanc. Le silence s’établit. Deux joueurs malheureux s’entretiennent à voix basse au milieu des ronflements. Tous deux jurent de ne plus jouer de trois mois ; mais comprenant eux-mêmes la fragilité de leur résolution, ils doublent leur serment d’un pari : celui des deux qui ne tiendra pas parole devra donner à l’autre vingt francs ! Faut-il donc que l’homme ait besoin de chaînes pour que sans contrainte et de propos délibéré il s’en charge lui-même ?

***

De 1897 à 1908, le camp de la Transportation à Saint- Laurent-du-Maroni eut son théâtre, ses décors, ses costumes et ses acteurs. Le mélodrame, le vaudeville et la comédie y virent la rampe. Aux entr’actes les acteurs faisaient la quête. Comme le jeu, le théâtre attira les mercantis, mais il augmenta la corruption des mœurs. En 1908, ce théâtre ferma ses portes pour cause d’évasion de la troupe. Un orchestre fut alors constitué. Deux mandolinistes, un violoniste, un guitariste et un flûtiste jouèrent des airs de danse à la mode. L’orchestre ne vécut que quelques mois. Un surveillant-chef barbare confisqua les instruments, dispersa les artistes et ce fut pour un temps la mort de l’art. Depuis lors quelques tentatives de restauration de l’art dramatique n’obtinrent que des succès de courte durée.

De 1897 à 1908, le camp de la Transportation à Saint- Laurent-du-Maroni eut son théâtre, ses décors, ses costumes et ses acteurs. Le mélodrame, le vaudeville et la comédie y virent la rampe. Aux entr’actes les acteurs faisaient la quête. Comme le jeu, le théâtre attira les mercantis, mais il augmenta la corruption des mœurs. En 1908, ce théâtre ferma ses portes pour cause d’évasion de la troupe. Un orchestre fut alors constitué. Deux mandolinistes, un violoniste, un guitariste et un flûtiste jouèrent des airs de danse à la mode. L’orchestre ne vécut que quelques mois. Un surveillant-chef barbare confisqua les instruments, dispersa les artistes et ce fut pour un temps la mort de l’art. Depuis lors quelques tentatives de restauration de l’art dramatique n’obtinrent que des succès de courte durée.

Dostoïeski se souvient de forçats qui, s’accompagnant de leur balalaïka chantaient de mélancoliques chansons dont la mélodie était superbe. Quand il les écoutait, et même rien qu’à s’en souvenir, « quelque chose se brisait dans son cœur ». Malgré la maîtrise de quelques mandolinistes du bagne français, je crois que le talent musical de nos condamnés n’est que très accidentellement capable de remuer l’âme et ne s’y essaie d’ailleurs pas. En rabâchant des airs en vogue tout comme des orgues de barbarie, nos mandolinistes cherchent plutôt à s’étourdir qu’à goûter les hautes joies musicales…

Ainsi les forçats lisent, prennent le thé, fument la cigarette, font la partie, dansent quelquefois au son d’une mandoline. Il en fut qui firent de la musique d’ensemble et jouèrent la comédie ! A voir comment ils occupent leurs loisirs, on ne peut s’empêcher de penser au mot fameux du sage : « Si l’enfer existait il n’est pas douteux que par l’effet de l’habitude, les damnés finiraient par s’y trouver aussi heureux que les poissons dans l’eau ! » Reste à savoir si ces passe-temps de rentiers prouvent le bonheur et la joie de vivre ou l’ennui mortel qu’il faut vaincre, le temps qu’il faut tuer et le besoin d’argent auquel il faut satisfaire. Celui qui connaît le bagne, m’hésite pas et se range à ce dernier avis.

***

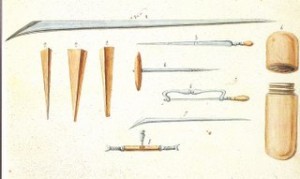

Les condamnés n’ont pas le droit d’avoir de l’argent sur eux. Cependant ils en gagnent par leur débrouille. Où le mettre pour qu’il échappe à la cupidité du voisin et aux perquisitions des agents ? Quelques auteurs parlent de la cachette immonde où les forçats enfouissent leur avoir, et le public voit encore une preuve de criminalité dans un usage qui, tout au moins au bagne, n’a que la nécessité pour cause. Les condamnés ramassent leur argent dans un plan, coffre-fort en miniature qu’ils s’introduisent dans le rectum. Il leur arrive quelquefois d’en porter deux. Le plan est un cylindre de huit à dix centimètres de hauteur et de deux centimètres de diamètre, dont les deux bouts sont arrondis. C’est donc un étui mais un étui spécial utilisé dans le monde pénal pour cacher de l’argent ou des objets précieux, billets de banque, pièces d’or, pépites, bijoux et pierres précieuses. Le plan peut aussi contenir des limes, des lames de scies et leur monture, des rossignols, des couteaux, des produits toxiques, enfin des lettres et du tabac. Le contenu du plan varie avec la condition sociale ou pénale et la spécialité du malfaiteur. Il y a des plans en ivoire, en os, en or, en argent, en cuivre étamé ou nickelé, en aluminium, en zinc, en toile enduite de cire. L’argent noircit, l’ivoire se culotte, se brise et communique au papier une odeur que les criminels libres chassent avec l’essence de bergamote. Au bagne de Guyane le plan en or n’existe pas. D’une manière générale le plan du forçat est en zinc.

Les condamnés n’ont pas le droit d’avoir de l’argent sur eux. Cependant ils en gagnent par leur débrouille. Où le mettre pour qu’il échappe à la cupidité du voisin et aux perquisitions des agents ? Quelques auteurs parlent de la cachette immonde où les forçats enfouissent leur avoir, et le public voit encore une preuve de criminalité dans un usage qui, tout au moins au bagne, n’a que la nécessité pour cause. Les condamnés ramassent leur argent dans un plan, coffre-fort en miniature qu’ils s’introduisent dans le rectum. Il leur arrive quelquefois d’en porter deux. Le plan est un cylindre de huit à dix centimètres de hauteur et de deux centimètres de diamètre, dont les deux bouts sont arrondis. C’est donc un étui mais un étui spécial utilisé dans le monde pénal pour cacher de l’argent ou des objets précieux, billets de banque, pièces d’or, pépites, bijoux et pierres précieuses. Le plan peut aussi contenir des limes, des lames de scies et leur monture, des rossignols, des couteaux, des produits toxiques, enfin des lettres et du tabac. Le contenu du plan varie avec la condition sociale ou pénale et la spécialité du malfaiteur. Il y a des plans en ivoire, en os, en or, en argent, en cuivre étamé ou nickelé, en aluminium, en zinc, en toile enduite de cire. L’argent noircit, l’ivoire se culotte, se brise et communique au papier une odeur que les criminels libres chassent avec l’essence de bergamote. Au bagne de Guyane le plan en or n’existe pas. D’une manière générale le plan du forçat est en zinc.

En Europe beaucoup de malandrins, les pickpockets, les rats d’hôtel et quelques cambrioleurs internationaux font un usage constant du plan. Porteurs du plan ils pourront sauver du naufrage en cas d’arrestation, la somme d’argent qu’ils détiennent. Dans le milieu pénal de la transportation l’emploi du plan est bien plus généralisé. Le plan est ici un objet de telle nécessité qu’il fait pour ainsi dire partie intégrante de l’équipement du forçat.

Les causes de cette nécessité sont multiples. Ce sont d’abord les dispositions de l’article 13, titre premier, du décret du 18 septembre 1925 qui interdisent à tout condamné n’étant pas placé en assignation ou en concession de détenir la moindre somme d’argent alors que, dans la pratique, les condamnés reçoivent, soit comme gages, soit comme salaires, soit en payement d’objets fabriqués et vendus par eux, des sommes d’argent qu’ils sont ensuite contraints de cacher de crainte qu’on ne les leur reprenne. De plus, l’alimentation du transporté est tellement déficitaire que ceux qui le peuvent se font illicitement adresser des fonds pour améliorer leur nourriture. Le port du plan est alors de rigueur pour mettre les fonds en sûreté. Enfin le produit de la camelote de chacun doit être mis à l’abri de toute confiscation.

A côté de ces raisons, il en est d’autres en rapport avec la lutte du condamné contre le régime disciplinaire. Il y a des plans qui renferment non pas de l’argent, mais des missives, des scies, des couteaux, du tabac, des briquets et autres choses encore. Quand un condamné est désigné pour changer de pénitencier il n’est pas rare que quelques-uns de ses co-détenus le chargent d’une lettre pour un camarade. S’il s’agit de choses sérieuses, par exemple de camelote ou d’évasion, il est de toute évidence qu’il faut que la lettre échappe à toutes les fouilles. Dans le plan, la correspondance arrivera sans accroc. La plupart des condamnés qui sont translatés à Saint-Laurent pour y comparaître devant le Tribunal maritime spécial sont détenteurs de scies – en argot, guitares ou mandolines – et de clefs à cadenas qui leur serviront à se débarrasser de leurs chaînes et à scier les barreaux de leur cellule. Tous les gens avertis en matière de criminologie policière ont vu des plans contenant une scie à métaux de forme appropriée à celle des étuis. Ce qui est certainement moins connu, ce sont les vrais chef d’œuvre de mécanique de précision que quelques forçats se font confectionner par certains de leurs co-détenus employés au Service des Travaux. Il serait oiseux de mentionner ici par le menu toute l’organisation de cet outillage ; il me suffira de dire que dans un étui de neuf centimètres de long et de vingt-quatre millimètres de large, j’ai pu voir une tige de clé en trois parties, dix pannetons pouvant ouvrir quarante genres de serrures, une petite pince coupante, enfin cinq lames de scies à métaux rivées à bascule sur unique monture. On m’assure d’autre part que certains plans renferment un mécanisme de clés pouvant ouvrir 1825 serrures à gorges dites serrures de sûreté. La combinaison est anagrammique. Le musée de la police parisienne ne possédera probablement jamais ces appareils spécialement appropriés aux besoins du bagne. Quelques réclusionnaires portent dans leur plan un petit canif qui leur sert à plusieurs fins ; tour à tour couteau de table et briquet, il leur sert aussi à confectionner de petits objets de camelote. Quant au plan contenant du tabac et des objets de fumeur, c’est presque une tradition chez les réclusionnaires et les punis de cellule d’en posséder un, deux, et même quelquefois trois. Ceux-ci ne peuvent pas toujours compter sur les bons offices, d’ailleurs onéreux, des porte-clés affectés au service des locaux disciplinaires et font provision de tabac avant d’être enfermés. Les réclusionnaires hospitalisés font, avant de retourner à la Réclusion, une ample provision. Pour la dissimuler, ils préfèrent au plan de zinc du modèle courant le plan en toile de chemise qu’ils enduisent de cire une fois que la gaine est bourrée de tabac. Il en est qui par ce moyen entrent en cellule jusqu’à trois paquets de tabac.

J’ai souvent entendu des fonctionnaires du bagne dire qu’il suffisait de faire courber le dos au condamné et de lui appliquer un bon coup sur le derrière pour que magiquement le plan fut expulsé. C’est là une légende qui s’est accréditée dans le milieu pénitentiaire sans que rien puisse l’expliquer. Le plan tend à constiper et il faut en général des efforts voulus et répétés pour le faire sortir. L’argent caché dans un plan est donc bien caché. Quand par hasard les fonctionnaires du bagne fouillent un condamné arrêté ou soupçonné d’avoir dérobé de l’argent à l’un d’entre eux, ils sont bel et bien impuissants. Ils demandent alors au médecin du pénitencier de mettre en œuvre ses moyens, quelquefois même par voie de réquisition[2]. Celui-ci refuse, et les surveillants se voient obligés de se relayer auprès du condamné et d’attendre au moins un, quelquefois deux ou trois jours que le condamné sous la pression du besoin naturel s’accroupisse et remette lui-même son plan à l’autorité.

[1] Pour que la suppression du pain sec diminue la prostitution, il eût fallu que la ration normale soit suffisante et convenablement distribuée.

[2] Le Médecin du pénitencier des îles du Salut fut réquisitionné en 1912 pour cette besogne. Il refusa. Son refus fut approuvé par le Procureur général.

Tags: bagne, Biribi, case, Editions Fleury, Guyane, homme bleu, homophobie, homosexualité, îles du Salut, inversion sexuelle, Jacob, lecture, livre, Lombroso, Louis Rousseau, marseillaise, môme, musique, orchestre, pédérastie, plan, prostitution, Rousseau, sexe, tatouage, théâtre, travaux forcés, Un médecin au bagne

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail