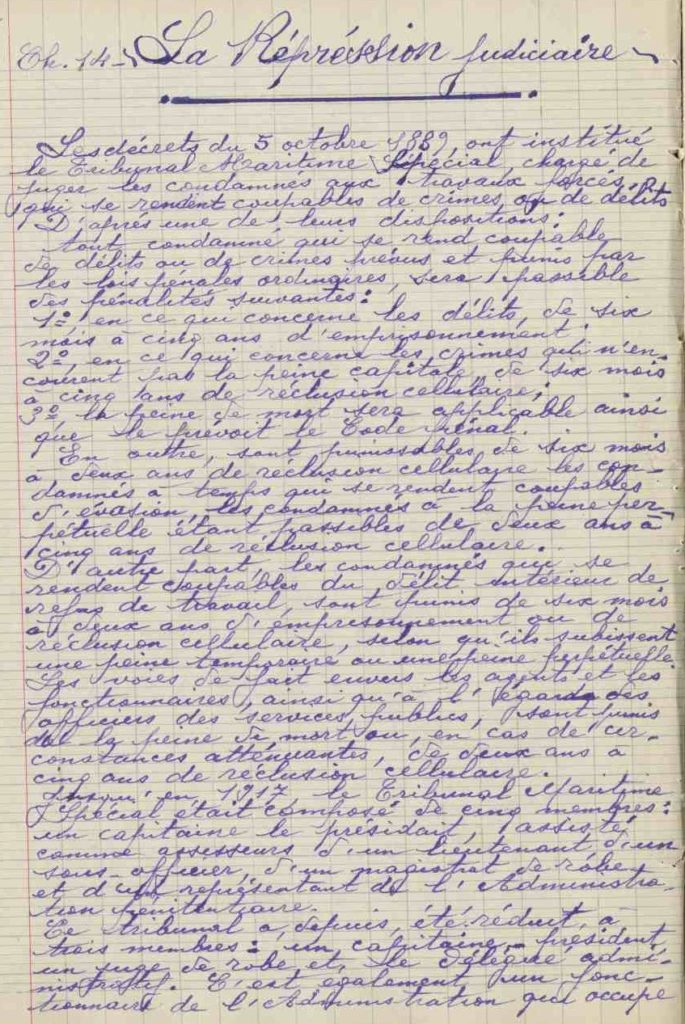

La Visage du Bagne : chapitre 14 La Répression judiciaire

Les décrets du 5 octobre 1889, ont institué le Tribunal Maritime Spécial[1], chargé de juger les condamnés aux travaux forcés, qui se rendent coupables de crimes ou de délits. D’après une de leurs dispositions : tout condamné qui se rend coupable de délits ou de crimes prévus et punis par les lois pénales ordinaires, sera passible des pénalités suivantes :

1°, en ce qui concerne les délits, de six mois à cinq ans d’emprisonnement ;

2°, en ce qui concerne les crimes qui n’encourent pas la peine capitale, de six mois à cinq ans de réclusion cellulaire ;

3°, la peine de mort sera applicable ainsi que le prévoit le Code pénal.

En outre, sont punissables de six mois à deux ans de réclusion cellulaire les condamnés à temps qui se rendent coupables d’évasion, les condamnés à la peine perpétuelle étant passibles de deux ans à cinq ans de réclusion cellulaire.

D’autre part, les condamnés qui se rendent coupables du délit antérieur de refus de travail, sont punis de six mois à deux ans d’emprisonnement ou de réclusion cellulaire, selon qu’ils subissent une peine temporaire ou une peine perpétuelle. Les voies de fait envers les agents et les fonctionnaires, ainsi qu’à l’égard des officiers des services publics, sont punis de la peine de mort ou, en cas de circonstances atténuantes, de deux ans à cinq ans de réclusion cellulaire.

Jusqu’en 1917, le Tribunal Maritime Spécial était composé de cinq membres : un capitaine le présidait, assisté comme assesseurs d’un lieutenant, d’un sous-officier, d’un magistrat de robe et d’un représentant de l’Administration pénitentiaire.

Ce tribunal a, depuis, été réduit à trois membres[2] : un capitaine-président, un juge de robe et le délégué administratif. C’est également un fonctionnaire de l’Administration qui occupe le siège du ministère public.

Les sessions de ce Tribunal, qui n’a de maritime que le nom, sont trimestrielles.

Auparavant, alors qu’il y avait une majorité militaire, le Tribunal prononçait de nombreux acquittements – notamment pour les délinquants d’évasion – et toujours par trois voix contre deux. Depuis, c’est une machine à condamner ; les acquittements sont très – rares.

Ordinairement, ce sont des surveillants spécialisés qui sont chargés de la défense des inculpés, mais pour les affaires graves, ces derniers ont recours aux membres du barreau de Cayenne – soit qu’ils les payent eux-mêmes, soit par souscriptions de leurs camarades.

Les séances du Tribunal spécial sont publiques.

Les accusés ont toute liberté de se défendre.

Les défenseurs-surveillants, eux-mêmes, sont censés faire abstraction de leur qualité première ; pour défendre leurs clients occasionnels, ils ne se gênent pas de prononcer de véritables réquisitoires contre l’Administration qui les paye : et certains d’entre eux avaient pourtant la réputation d’être sévères.

Ainsi, pour un inculpé prévenu d’évasion, ils développaient le thème suivant : « Cet homme étaient dans un chantier forestier particulièrement meurtrier ; il voyait ses camarades tomber les uns après les autres sous les coups de la maladie. Il avait à se plaindre de la mauvaise nourriture et du mauvais vouloir de ses chefs. C’est pourquoi il est parti. » Ceci, est un exemple. Comme on le voit, ces avocats improvisés prenaient leur rôle au sérieux.

Quant aux maîtres du barreau de Cayenne, ils s’acquittaient de leur tâche avec un zèle et une ardeur louable – notamment lorsqu’était en jeu la peine capitale.

Lorsque, dans l’austère décor du prétoire, cette dernière était prononcée debout, par le Capitaine-Président, un silence religieux accueillait la terrible sentence. Il y avait, en moyenne, sept ou huit condamnations à mort annuellement, dont quatre ou cinq suivaient leur cours.

Les autres, étaient commuées en cinq ou dix ans de réclusion cellulaire.

Souvent ces arrêts étaient annulés par la Cour de Cassation pour vices de forme.

Tout était à recommencer, pour les inculpés ; ils comparaissaient de nouveau à une session ultérieure, mais dans la plupart des cas le Tribunal – entièrement renouvelé –, confirmait la condamnation initiale.

Il n’était pas rare, dans ces conditions, de voir des condamnés en instance de guillotine demeurer en suspens pendant dix-huit mois. On peut se figurer les transes par où ils passaient, les terribles souffrances morales qu’ils enduraient, avant l’instant final qui mettait enfin un terme à leur tragique attente.

C’est parmi les transportés, que le bourreau était choisi ; il était nommé par le Ministre des Colonies, sur la proposition de l’Administration pénitentiaire. Il choisissait lui-même ses aides, dont le plus ancien était son successeur éventuel. Naturellement, le bourreau était honni de tous. Il logeait seul dans une baraque, auprès du Maroni, qui était gardée par un chien policier. Il touchait ses vivres en nature et les préparait lui-même.

Outre le prix du sang, qu’il percevait à chaque exécution et dont il abandonnait une partie à ses aides, il jouissait d’avantages matériels et portait des effets civils. Plusieurs d’entre eux furent trouvés raide – morts, victimes du poison que leur avait versé des mains mystérieuses…

La guillotine était déposée dans une cellule voisine de celles des condamnés à mort. De temps à autre, le bourreau et ses aides la montaient dans la cour et l’essayaient en décapitant un tronc de bananier.

Il était donné aux condamnés à mort de voir ce spectacle ; ils n’avaient qu’à grimper à leur fenêtre, pour ce faire. Contrairement à la coutume de rigueur en France, ils n’avaient pas d’entraves ni de camisole, dans leurs cellules. Ils pouvaient donc, s’ils en avaient l’envie, assister à une répétition du sort qui les attendait.

De pareilles choses, qui dépassent l’entendement, ne sont possibles qu’à la Guyane[3].

Lorsque retentissait le mugissement de la sirène, à l’arrivée du courrier mensuel, le condamné se demandait avec anxiété si le lendemain il ne serait pas livré au bourreau. En effet, dès que les pièces officielles parvenaient, l’exécution avait lieu dans les vingt-quatre heures.

Le secret le plus absolu était gardé à cet égard – mais il ne manquait pas de transpirer, à certains indices.

A minuit, le bourreau et ses aides se rendaient sur les lieux pour monter la machine. Ce faisant, ils ne manquaient pas de faire du bruit – et le condamné qui se trouvait à proximité, était dès lors fixé sur son sort.

(On ne saurait que réprouver ces cruautés inutiles.) Vers cinq heures du matin, les autorités administratives et judiciaires pénétraient dans la cellule du condamné, qui avait été entravé et ligoté peu auparavant. Le greffier du Tribunal lui lisait la sentence, après l’annonce du rejet de pourvoi qui ne lui apprenait rien… Puis les autorités se retiraient à quelque distance. Des aliments, du tabac, du rhum, étaient offerts à un homme qui, bientôt, n’allait plus avoir besoin de rien. Un prêtre de Saint-Laurent lui offrait les secours de son ministère. Et enfin le bourreau prenait possession de celui qui lui appartenait désormais. Il procédait à sa toilette funèbre, pendant qu’au dehors, auprès de l’échafaud, se rangeait un détachement des troupes coloniales, du côté opposé où se tenait le groupe des autorités.

Déjà, l’exécuteur des hautes-œuvres était à son poste ; le condamné sortait de sa cellule, maintenu par les aides – il atteignait bientôt les marches de la machine de mort. Un bref commandement : portez, armes ! présentez, armes !

Toutes les têtes se découvraient, devant celle qui allait tomber…

Alors, les aides jetaient le patient sur la bascule ; on entendait le bruit sec du déclic, précédant le bruit sourd du couperet. Justice était faite ! selon l’expression consacrée.

À toutes les fenêtres des cellules qui bordaient la cour, il y avait eu des spectateurs accrochés aux barreaux.

En des temps reculés, un certain nombre de forçats assistaient aux exécutions, tête nue et à genoux – mais depuis longtemps cette coutume est tombée en désuétude.

Le plus renommé parmi les exécuteurs, a été certainement le bourreau Hespel, surnommé Chacal.

Envoyé à vingt-et-un an aux bataillons d’Afrique, il avait « passé au falot[4] » et récolté une ample moisson d’années de travaux publics. Condamné à mort pour incendie de campement, sa peine avait été commuée en celle de vingt ans de détention militaire.

Il purgea une partie de cette peine à la Maison centrale de Clairvaux, au quartier spécial réservé aux détenus de sa catégorie. Gracié au bout d’une dizaine d’années et rendu à la vie civile, il devait par la suite être envoyé au Bagne par une Cour d’assises.

Tels étaient les états de service de cet individu extraordinaire, et dont la singulière fin devait clore une vie si mouvementée.

Hespel resta en fonctions pendant six années, durant lesquelles il trancha vingt-huit têtes.

Il se vantait de faire son « travail » en artiste, dans le minimum de temps. Effectivement, en 1912, il pratiqua une triple exécution capitale à Saint-Laurent-du-Maroni dans le délai – record de quatre minutes et quinze secondes.

Il s’agissait d’un trio d’évadés qui avaient assassiné une famille entière, enfants compris, en Guyane hollandaise. On les avait extradés, et les parents des victimes étaient venus assister à leur exécution[5]. Hespel n’était pas en odeur de sainteté parmi les surveillants.

Il leur faisait une guerre sans merci, et ses démêlés avec eux devenaient par moments homériques. Il gardait cette attitude agressive, même vis-à-vis des fonctionnaires les plus élevés. Le Gouverneur de la Colonie ayant ordonné qu’il fut traduit devant la Commission de discipline, il le prit de haut et lui adressa une lettre de protestation, qu’il terminait ainsi : « Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur, la réciprocité des sentiments que vous me portez. »

De par ses fonctions, il se croyait invulnérable ; mais il fit tant et si bien, qu’à la fin il se vit destitué par décret ministériel.

On le remit donc dans son emploi de porte-clés, qu’il occupait auparavant : L’Administration, en effet, se devait de ne pas le rejeter dans la masse des condamnés.

Deux ans plus tard, il était accusé de l’assassinat de l’ancien maire de Gentilly, qui avait été libéré. Ce dernier habitait en forêt un pavillon avec jardin, où il élevait de la volaille.

Le vol était le mobile du crime[6].

Pendant qu’il était détenu aux locaux disciplinaires sous cette inculpation Hespel apprit que c’était un autre porte-clés qui l’avait dénoncé : sans perdre de temps, il lui ouvrit le ventre de bas en haut à l’aide d’un poignard[7].

Traduit devant le Tribunal Spécial, il était condamné à mort à son tour. C’était chose peu banale, pour un ancien bourreau, d’avoir à subir le châtiment dont il était le dispensateur ! Il vérifiait dans sa plénitude cette parole de l’Evangile : Celui qui tuera par l’épée, périra par l’épée.

On peut se figurer les réflexions que cette homme dût se faire, pendant plus d’une année d’attente, avant que de payer sa dette, à partir du jour où la sentence fut prononcée…

Il ne se faisait d’ailleurs pas d’illusions.

Son ancien aide-principal, devenu bourreau en titre, venait le voir presque chaque jour. Il lui apportait du tabac, des fruits, à manger et à boire.

Solidarité professionnelle !

Enfin, le jour de l’échéance arriva. Hespel s’y était préparé depuis longtemps. Il ne manqua pas d’ouïr les bruits familiers consécutifs au montage de la machine.

Et lorsque le cortège des autorités pénétra dans sa cellule, ce fut sans émotion apparente qu’il entendit la fatale communication.

Il but un verre de rhum, fuma une cigarette et marcha d’un pied ferme vers le sinistre instrument de supplice qu’il connaissait bien. S’adressant à son successeur[8], il lui dit d’un ton calme :

« -Tout est bien d’aplomb ? as-tu vérifié la machine ?

Et sur réponse affirmative, il ajouta :

« -Surtout, je te recommande de ne pas me mettre la tête entre les jambes. »

Parce qu’en effet, les aides avaient l’habitude, en mettant le décapité dans le cercueil, de placer la tête dans cette irrévérencieuse position.

Ayant fait cette ultime recommandation, il reprit d’une voix assurée :

« Allons-y ! »

Les assistants ne manquèrent pas d’être fortement impressionnés par le caractère unique de cette scène dramatique.

Ainsi finit l’ancien bourreau Hespel, dit Chacal. Dans le cimetière délaissé, où transportés et libérés reposent parmi les herbes envahissantes, on creusa à l’écart la fosse de Hespel – comme si ce dernier, même dans la mort, devait porter le poids de l’ostracisme des vivants.

[1] C’est le décret du 4 octobre qui crée le TMS, celui du 5 de ce mois déclare que les lois pénales en vigueur dans les colonies pénitentiaires sont applicables aux condamnés aux travaux forcés qui s’y trouvent.

[2] Roussenq se trompe d’une année ; c’est le décret du 16 décembre 1916 qui réduit le nombre de juges à trois jusqu’à la fin des hostilités ; celui du 12 avril 1921 pérennise le nombre.

[3] Roussenq raconte et généralise ici une expérience personnelle. Le 21 novembre 1915, le TMS inflige deux ans de travaux forcés à Paul Roussenq pour tentative d’évasion. Dans l’attente de son retour aux îles, il est mis en cellule au camp de la transportation de Saint-Laurent mais doit passer devant la commission disciplinaire le 24 de ce mois. Avant de comparaitre, il est mis à l’écart des autres détenus devant les cellules n°94 et 95 où se trouvent les condamnés à mort Albert Baqué, m°35472, et Célestin Cassabois, m°35536. Ils ont été jugés le 19 octobre pour évasion, assassinat et tentative d’assassinat, et attendent désormais l’exécution de leur peine. Une conversation s’est engagée avec Roussenq qui s’empresse de narrer au ministre des colonies le 25 novembre ce que les deux condamnés lui ont dit : « Le 20 courant, à trois heures du soir, on a eu la cruauté de monter la guillotine en face de leurs cellules. À deux reprises, un bananier a été tranché. Ces deux condamnés à mort ont assisté par leur judas à ce sinistre essai, fait au milieu des rires et des réflexions drôles (infâmes) du bourreau et des surveillants. C’est ignoble. » Baqué et Cassabois ont été exécutés le 11 février 1916. ANOM H1523, H5020, H1351 et H4112/a.

[4] « Passer au falot » : Argot. Tribunal militaire.

[5] On ne retrouve pas trace dans les archives de cette triple exécution qui fait aussi partie, avec la violence de son comportement, de la légende Hespel. Isidore Hespel dit le Chacal est né le 3 mars 1867. Après de nombreux larcins et séjours en prison, il s’engage dans la légion étrangère et bascule rapidement sur Biribi. Condamné à mort par le conseil de guerre d’Oran pour évasions, violence sur ses supérieurs etc …. sa peine est commuée en 20 ans de réclusion qu’il va effectuer en 1893 au quartier de détention militaire à Clairvaux. Là, il blesse un codétenu et part en 1895 pour vingt ans de travaux forcés pour la Guyane. Il grimpe rapidement les échelons en jouant double jeu avec la Tentiaire et obtient le poste d’aide bourreau puis de bourreau. Ainsi Hespel fut exécuteur des hautes œuvres au bagne… Il finit par tuer un surveillant mais n’écope que de cinq ans de réclusion. Par la suite, il assassine un codétenu et c’est dans sa cellule de condamné à mort qu’il reçoit Albert Londres. Il est exécuté le 22 décembre 1923, peu de temps après cette rencontre. Mégalomane, imbu de sa personne, délateur et indicateur, cet homme est unanimement détesté par ses camarades qui ne voient en lui qu’une « bourrique ». Il a des prétentions littéraires et son dossier contient de très nombreuses lettres et réclamations au ministre, ce dossier est, avec celui de Roussenq, l’un des plus volumineux. Matricules 28040/13174, ANOM H1373.

[6] Lucien Prosper Pirou est maire de Gentilly en 1912-1913 ; il est condamné le 19 avril 1913 à 15 ans de travaux forcés pour tentative d’homicide volontaire avec préméditation par la cour d’assises de la Seine. Embarqué sur La Loire le 22 décembre, il porte le matricule 41296. Il passe à la 1e classe des forçats en avril 1917 et est proposé pour une remise de peine de 3 ans en 1922 avant d’être assassiné le 22 septembre de cette année. ANOM H1398 et H4228/b.

[7] Le 18 septembre 1922, Isidore Hespel tue le transporté Émile Lanoë, matricule 40852, à Saint-Laurent-du-Maroni.

[8] Louis Ladurelle, matricule 45224, est exécuteur des hautes œuvres de 1923 à 1933. Originaire de Lorraine, il est condamné le 16 mars 1921 par la cour d’assises de Moselle à vingt ans de travaux forcés pour assassinat. Libéré le 20 janvier 1937, il passe 4e 2e en mars de cette année et retourne en France en avril (ANOM H1514 et H4311/a). À la différence de Roussenq, ce n’est plus, dans l’interview qu’il donne en métropole, un mais sept meurtres qui envoient Hespel à la guillotine : « On lui reprochait sept meurtres ! dont six concessionnaires en pleine forêt. Après cela, il a voulu s’évader du blockhaus. » (Le Phare de La Loire, 22 avril 1937)

Tags: Baqué, bourreau, Cassabois, décret 1889, Guillotine, Hespel, Louis Ladurelle, Lucien Pirou, peine de mort, réclusion, Saint Laurent du Maroni, TMS

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail