Le Visage du Bagne : chapitre 1 L’antichambre du bagne

Paul Roussenq

Le Visage du Bagne

(Souvenirs vécus.)

Précédé du

Poème de la géhenne

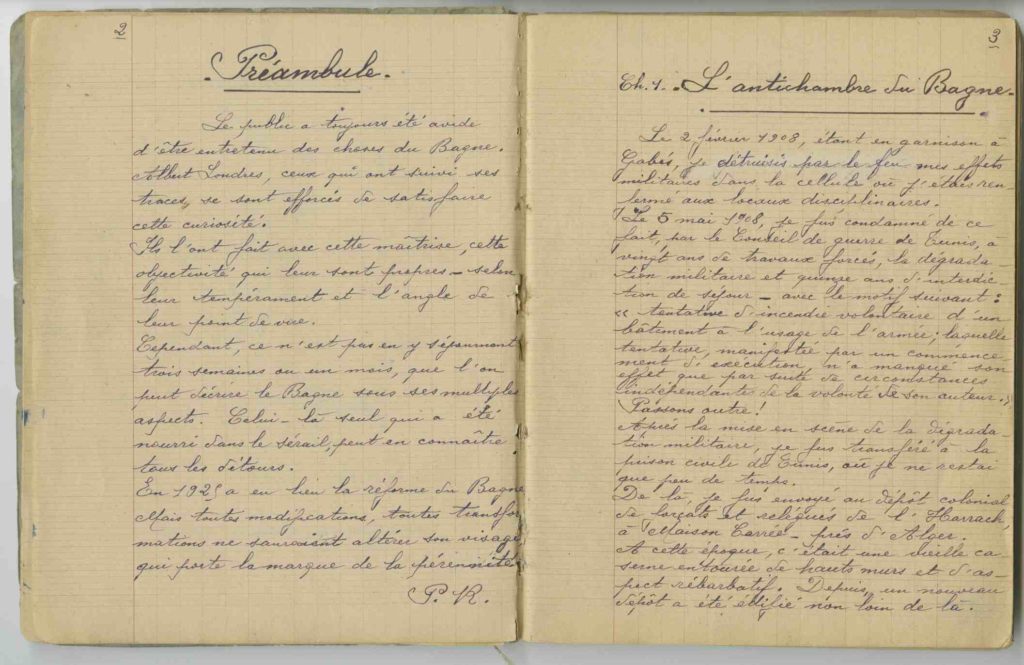

Préambule

Le public a toujours été avide d’être entretenu des choses du Bagne. Albert Londres, ceux qui ont suivi ses traces, se sont efforcés de satisfaire cette curiosité.

Ils l’ont fait avec cette maîtrise, cette objectivité qui leur sont propres – selon leur tempérament et l’angle de leur point de vue.

Cependant, ce n’est pas en y séjournant trois semaines ou un mois, que l’on peut décrire le Bagne sous ses multiples aspects. Celui-là seul qui a été nourri dans le sérail, peut en connaître tous les détours.

En 1925 a eu lieu la réforme du Bagne. Mais toutes modifications, toutes transformations ne sauraient altérer son visage, qui porte la marque de la pérennité[1].

P. R.

Ch. 1. L’antichambre du Bagne

Le 2 février 1908, étant en garnison à Gabés, je détruisis par le feu mes effets militaires dans la cellule où j’étais renfermé au locaux disciplinaires.

Le 5 mai 1908, je fus condamné de ce fait, par le Conseil de guerre de Tunis, à vingt ans de travaux forcés, la dégradation militaire et quinze ans d’interdiction de séjour – avec le motif suivant : « tentative d’incendie volontaire d’un bâtiment à l’usage de l’armée ; laquelle tentative, manifestée par un commencement d’exécution, n’a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. » Passons outre !

Après la mise en scène de la dégradation militaire, je fus transféré à la prison civile de Tunis, où je ne restai que peu de temps.

De là, je fus envoyé au dépôt colonial de forçats et de relégués de l’Harrach, à Maison Carrée – près d’Alger. À cette époque, c’était une vieille caserne entourée de hauts murs et d’aspect rébarbatif. Depuis, un nouveau dépôt a été édifié non loin de là.

Il y avait là environ deux cents arabes et une vingtaine d’Européens, en instance de départ pour la Guyane. Sur ce nombre, l’on comptait une cinquantaine de relégués.

On occupait les indigènes à des travaux de sparterie ; nous autres, européens, étions employés à l’assemblage et au collage de boîtes d’allumettes. Nous avions la nourriture habituelle des prisonniers – eau chaude et boule de son – mais il y avait une cantine payante qui nous permettait d’améliorer notre ordinaire.

Nous étions répartis, pour la nuit, en quatre grands dortoirs. Des nattes pouilleuses étendues à même le sol, servaient de couches aux indigènes ; les européens, mieux partagés, avaient des paillasses à leur disposition.

Les surveillants étaient rudes et grossiers ; pour un rien, ils flanquaient des taloches et des coups de pied au derrière aux sectateurs de Mahomet. Cependant, les européens étaient à l’abri de ces brimades.

Il y avait un vieux docteur attaché à l’établissement – qui n’était là que pour la forme.

Lorsqu’un indigène se présentait un peu trop souvent à la visite médicale, il se voyait gratifié d’un lavement.

Ce dernier, était administré au moment de la promenade. Matin et soir, après la soupe, on nous faisait promener dans la cour, en rond et en file indienne, cela pendant une heure. Il fallait observer la cadence : gauche, droite ! gauche, droite !

Les favorisés du lavement étaient alors appelés et sortaient des rangs. Des chuchotements s’élevaient de partout: la troumba ! la troumba ! (désignation arabe du lavement[2]) Trois auxiliaires prévôts se tenaient au milieu du rond ; l’un d’eux tenait en mains une énorme seringue à chevaux.

Deux des prévôts maintenaient le patient dans la position que l’on prend au jeu de saute-mouton, après l’avoir déculotté ; le troisième se mettait en devoir d’introduire l’énorme canule et de faire fonctionner l’appareil à la façon d’une pompe de bicyclette. L’infortuné fils d’Allah poussait alors des cris à fendre l’âme, pendant que ceux de la promenade – les yeux fixés sur cette scène – manifestaient une bruyante hilarité.

Aussi, la menace de la « troumba » faisait-elle l’effet désiré : celui de raréfier les amateurs de la visite médicale. J’ai parlé des prévôts. Ce sont des détenus qui, dans les grandes prisons, jouent le rôle d’auxiliaires de la surveillance ; naturellement, ils ont l’étoffe de mouchards.

Je devais rester six mois dans cette boîte à vermine. On apprit enfin que le jour du départ était proche. Effectivement, on nous mit au régime gras pendant quinze jours – afin de nous donner des forces pour la traversée ; on nous présenta individuellement à la visite médicale.

Le médecin ne se cassa pas la tête dans des examens minutieux : il regardait chacun une seconde, plume en mains, et inscrivait aussitôt en regard du nom : « peut partir » De fait, il y avait des manchots et des unijambistes, qui durent partir comme les autres.

On nous permit d’acheter des provisions et du linge de corps, que nous devions emporter. Enfin, la veille du départ, on délivra à chacun de nous un paquetage individuel qui comprenait : une couverture, un complet de treillis et un complet de laine brune, deux chemises, deux paires de souliers dont une de repos, un nécessaire à coudre et le classique bonnet de forçat – qui ne devait servir que pour la traversée. Tout cela était empilé dans un sac marin.

Le lendemain de cette distribution, grand remue-ménage : on nous fit rassembler dans la cour, sac en mains. Bientôt arrivèrent une soixantaine de gendarmes en tenue de campagne, fusil à l’épaule et cartouchière au ventre.

Le capitaine qui les commandait se mit en devoir de faire l’appel et de compter son effectif. Cela fait, on nous mit les menottes deux par deux, sur une file unique. L’appel recommença.

Le capitaine de gendarmerie prononça : chargez, armes ! Les cartouches furent placées bruyamment dans les chargeurs, puis cet aimable capitaine déclara : « quiconque sortira des rangs sera abattu, après sommation par la mousqueterie ! » Nous avions compris !

Enchaînés et sac au dos, on nous dirigea auprès de la voie ferrée, en rase campagne ; un train nous attendait, et nous y prîmes place. Il y avait des gendarmes dans les compartiments et sur les marches-pieds, il y avait des soldats échelonnés tout le long de la voie ; jusqu’à Alger.

Nous étions bien gardés.

Le convoi marchait lentement, pour ainsi dire au pas.

À travers les vitres, nous regardions les riches campagnes de Maison-Carrée ; les belles villas voisinaient avec les fermes plantureuses. Le paysage bucolique nous remplissait de tristesse.

[1] S’il mentionne aussi la suppression de la transportation en 1938 dans le chapitre qu’il consacre à Albert Londres, il n’est pas sûr que Roussenq soit au courant des propositions avortées de réformes Drouot et Sibille en 1931.

[2] Littéralement, la troumba désigne la trompette en arabe.

Tags: Albert Londres, conseil de guerre, Gabès, Harrach, Maison Carrée, prévôt, réforme 1925, Roussenq, Tunis

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail