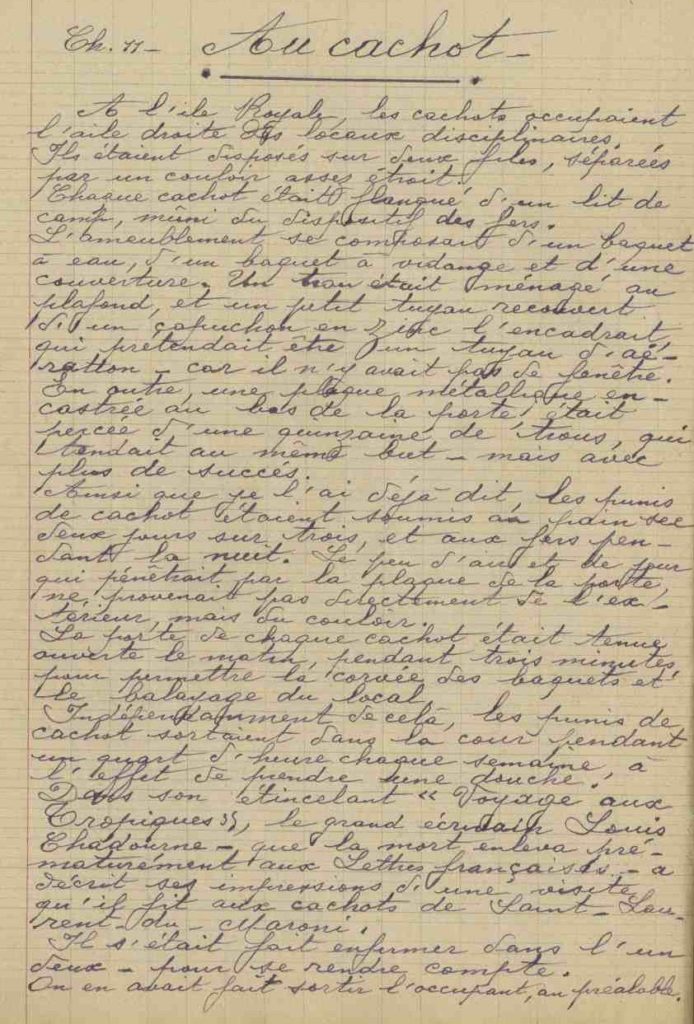

Le Visage du Bagne : chapitre 11 Au cachot

À l’île Royale, les cachots occupaient l’aile droite des locaux disciplinaires.

Ils étaient disposés sur deux files, séparées par un couloir assez étroit.

Chaque cachot était flanqué d’un lit de camp, muni du dispositif des fers.

L’ameublement se composait d’un baquet à eau, d’un baquet à vidange et d’une couverture. Un trou était ménagé au plafond, et un petit tuyau recouvert d’un capuchon en zinc l’encadrait, qui prétendait être un tuyau d’aération – car il n’y avait pas de fenêtre. En outre, une plaque métallique encastrée au bas de la porte, était percée d’une quinzaine de trous, qui tendait au même but – mais avec plus de succès.

Ainsi que je l’ai déjà dit, les punis de cachot étaient soumis au pain sec deux jours sur trois[1], et aux fers pendant la nuit. Le peu d’air et de jour qui pénétrait par la plaque de la porte, ne provenait pas directement de l’extérieur, mais du couloir.

La porte de chaque cachot était tenue ouverte le matin, pendant trois minutes, pour permettre la corvée des baquets et le balayage du local.

Indépendamment de cela, les punis de cachot sortaient dans la cour pendant un quart d’heure chaque semaine, à l’effet de prendre une douche.

Dans son étincelant « Voyage aux Tropiques », le grand écrivain Louis Chadourne – que la mort enleva prématurément aux Lettres françaises – a décrit ses impressions d’une visite qu’il fit aux cachots de Saint-Laurent-du-Maroni.

Il s’était fait enfermer dans l’un d’eux – pour se rendre compte.

On en avait fait sortir l’occupant, au préalable.

« – Pendant cinq minutes, dit-il en substance, je me trouvai plongé dans l’obscurité la plus complète. Mon odorat était désagréablement impressionné par des émanations multiples faites d’air confiné, de relents de tinette, de moisissure et de je ne sais quoi, dont l’ensemble constituait une atmosphère irrespirable.

Je me hâtai de frapper à la porte pour me retrouver à l’air libre. Vraiment, je ne puis encore réaliser comment des hommes peuvent résister pendant des mois et des années dans de pareils cercueils ; une telle vitalité ne laisse pas que d’être surprenante. »[2]

Le noble cœur qu’était Louis Chadourne, s’est laissé aller à ses impressions du moment.

A la vérité, cette obscurité disparait après un séjour prolongé – pour faire place à un demi-jour qui permet de lire et d’écrire.

Et quant à ces émanations, à ces relents qui saisissent aux narines les amateurs, les habitués finissent par ne plus en être incommodés au bout d’un certain temps.

Ils n’en ont même plus la sensation. Tant il est vrai que les impressions de première vue, les apparences de prime abord, ne correspondent pas toujours à la réalité.

La mise aux fers consistait à l’immobilisation d’un pied, retenu par un anneau à boucles, qui était lui-même fixé à une barre de fer scellée au lit de camp.

On finissait par s’habituer à ce « plat de ferraille », et même par ne plus y porter attention.

Le silence était de rigueur, aux locaux disciplinaires ; le tabac était rigoureusement proscrit.

Toutes ces défenses, d’ailleurs, n’avaient pour nous aucune valeur.

Nous organisions notre vie pour le mieux, étant donné la précarité de notre situation et la marge de nos moyens.

Au réveil, une fois déferrés, chacun de nous évoluait dans son étroit local, pour se dégourdir les jambes.

Pour la couverture, pliée en quatre, était étendue dans la porte et l’on s’y couchait de tout son long, la tête à niveau de la plaque d’aération.

Et les causeries allaient leur train, de cachot à cachot. Mille sujets en étaient l’objet, futiles ou sérieux. Souvent nous jouions aux charades, aux devinettes, ou bien nous racontions des histoires à tour de rôle.

En ma qualité de pensionnaire, pour ainsi dire perpétuel, j’étais le boute-en train, l’animateur de la machine à tuer le temps.

Il n’était pas rare que le surveillant de garde dans le hall voisin, vint s’insinuer en trouble-fête dans la chaleur de nos épanchements verbaux.

Il prenait des noms, en vue de traductions devant la Commission disciplinaire – qui nous octroyait généreusement des prolongations.

Nous n’étions pas toujours disposés à encaisser le coup sans rien dire. Souvent, au contraire, le surveillant se voyait remisé dans les règles. Il s’entendait qualifier d’épithètes qui étaient plutôtmalsonnantes[3].

Nous verrons un peu plus loin, ce qui en résultait.

Chaque semaine, après la réunion de la Commission de discipline, il y avait toujours quelques lauréats qui venaient infuser un sang nouveau à notre effectif. Ils nous apportaient les nouvelles du camp, et aussi du tabac, tassé dans les « plans ». Ce tabac était soigneusement ménagé, afin qu’il durât la semaine, entre nous tous.

A des heures déterminées, on se mettait en devoir de « tirer la touche », c’est-à-dire de fumer. Nos moyens de communication consistaient en des appareils de transmission dénommés « télés », composés de brins de balais rattachés ensemble.

Un bout de fil pendait à leur extrémité, auquel on fixait les cigarettes.

Le « télé » était introduit dans le couloir par les trous d’aération ; il obéissait à un mouvement rotatif des doigts qui réglait sa direction, afin de l’acheminer à proximité du cachot convenu.

Cela étant, l’occupant du cachot en question le saisissait à l’aide d’un crochet, fait également avec des brins de balai, et se mettait en devoir de tirer sur la cigarette avant que de la faire circuler plus loin. Car une cigarette devait contenter plusieurs fumeurs. Il arrivait qu’alors que le télé évoluait ainsi dans le couloir en soubresauts serpentins, le surveillant chaussé d’espadrilles lui tombait dessus sans crier gare. C’était un nouveau motif à punition. On en vint à nous enlever nos balayettes, afin de nous couper les communications.

Mais la nécessité rend inventif.

Nos cachots étaient infestés de cancrelats, autrement dit de cafards.

Ces bestioles nous vinrent en aide. On en saisissait une, de belle taille, et on lui attachait un long fil à une patte de derrière ; on fixait la cigarette au milieu de ce fil – assez long pour faire va-et-vient – et on expulsait le cancrelat dans le couloir vers la gauche ou vers la droite, selon qu’il devait aller dans le cachot de droite ou celui de gauche – sur la même ligne. Aux coins de chaque porte, nous avions ménagé de petites excavations dans les murs, et c’est par ces trous que s’engouffrait notre messager, afin de retrouver une obscurité familière.

Aux locaux disciplinaires, la visite médicale avait lieu tous les jours ; nous nous portions malades assez souvent – afin de prendre l’air cinq minutes et de pouvoir améliorer notre régime par une prescription appropriée. En effet, lorsque c’était un bon médecin il nous prescrivait facilement un demi-litre de lait pendant quelques jours, ou bien une panade faite avec notre pain. Il arriva que certains Commandants du pénitencier s’opposèrent à la délivrance de lait aux punis de cachot : alors, le médecin envoyait les intéressés à l’hôpital. Par la suite, ces représentants directs de l’Administration se gardaient bien de renouveler leur veto.

Réglementairement, la panade devait être faite à l’eau et au sel, mais la plupart du temps les cuisiniers la préparaient au bouillon – à moins que le surveillant de la cuisine, faisant preuve d’incompréhension, ne s’y opposât. Lorsque nous avions affaire à un médecin « administratif », c’est-à-dire hostile aux condamnés, nous pouvions nous fouiller[4].

Personnellement, je leur forçais la main par des moyens extrêmes, mais efficaces, afin de me faire hospitaliser[5].

Je le faisais, surtout, en vue de pouvoir écrire à ma mère.

Etant hospitalisé, ma punition se trouvait suspendue et je pouvais correspondre avec ma famille – chose qui ne m’était pas permise en cours de punition.

Il est vrai que certains Commandants d’esprit libéral, consentaient à passer outre à cet égard –mais ce n’était pas toujours le cas.

Lorsque les circonstances l’exigeaient, je me résolvais donc aux grands moyens.

Je faisais la grève de la faim pendant le temps qu’il fallait pour émouvoir ces messieurs – ordinairement, de huit à douze jours.

On me donnait néanmoins mon pain et mes vivres les jours de soupe, mais les boules de pain et les gamelles s’accumulaient dans mon cachot. On me les laissait pour m’induire en tentation, mais je n’avais garde d’y toucher. Ce supplice de Tantale, d’ailleurs, ne durait guère que les deux ou trois premiers jours ; au bout de ce temps je ne ressentais plus la faim. L’estomac, resserré, finissait par s’accoutumer à ne plus être alimenté. Je m’abstenais également de boire du l’eau. A la fin, le médecin était mandé dans mon cachot et se voyait contraint de m’hospitaliser – une huitaine de jours.

D’autres fois, et pour varier, je me tailladais les veines des avant-bras avec un morceau de verre. Le sang coulait, et on m’emportait à l’hôpital sur une civière. J’avais soin de laisser couler le sang sous ma porte, afin que mes voisins puissent alerter de suite la surveillance. À l’hôpital, on me faisait d’abord des points de suture, puis des pansements appropriés ; en ces occasions, j’y restai ordinairement un mois. Ces épreuves, ne semblaient pas altérer sensiblement mon état général, qui se maintenait dans une médiocrité stationnaire. Un Commandant des Iles, disait un jour au Chef de Centre, en ma présence : « Je vois constamment Roussenq au cachot, et il demeure toujours le même ; c’est incompréhensible. Pour moi, cet homme-là doit être bâti à chaux et à sable. »

La psychologie à courte vue, comme on le verra, ne lui permettait pas de se rendre compte des causes déterminantes de cette résistance physique. J’ai dit qu’à la suite des interventions de la surveillance, lorsque nous étions surpris en flagrant délit d’infractions, les choses se gâtaient parfois.

L’intelligence bornée des surveillants, finissait par réaliser, à la longue, l’inopérance[6] d’une répression qui portait à faux par son excès même. En ce qui me concernait spécialement, j’avais des années de cachot d’avance à subir : que pouvait me faire une punition de plus ou de moins ?

Je m’en moquais royalement.

Aussi, en présence de la continuité des infractions et de leur persistance, on employait des moyens coercitifs qui sortaient de l’ordinaire, et même de la légalité, quelquefois.

En premier lieu, la mise aux fers de jour et de nuit était appliquée pour une durée de trois jours – renouvelable. Ensuite, en cas de persistance d’insubordination verbale, on avait recours au bâillon.

Le bâillon n’était pas réglementaire mais ces gens-là n’en avaient cure. Son application occasionnait des troubles respiratoires et autres malaises qui incitaient à s’en débarrasser malgré les menottes, qui étaient également utilisées en l’occurrence. Cela ne manquait pas de mettre en fureur nos argousins[7], qui avaient alors recours à la camisole de force[8].

Dans ces circonstances critiques, alors que l’air était chargé d’électricité à tel point que les révolvers étaient tirés des étuis, la camisole était apportée dans le couloir où l’on pouvait la voir à travers les trous, avec ses manches sans issue et toutes les cordes destinées à enserrer le corps.

On savait alors ce que cela voulait dire. La moindre étincelle mettait le feu aux poudres. Le Chef de Centre arrivait, suivi de surveillants et de porte-clés.

La porte du cachot où se trouvait le récalcitrant était ouverte avec fracas.

Les porte-clés faisaient irruption dans le local ; l’homme était mis aux fers par les deux pieds[9] – s’il ne l’était pas déjà. On lui endossait la camisole en « torture », les bras repliés en croix de Saint-André contre le dos ; puis on tirait les cordes fixées aux manches jusqu’à ce que la main droite arrivât à hauteur de l’épaule gauche, et la main gauche à hauteur de l’épaule droite. Les os craquaient, les patients suait sang et eau. N’importe !

Une fois ficelé comme un saucisson, il était étendu de tout son long sur le lit de camp. Dans cette position, il se voyait ligoté au moyen de cordes qui passaient sous sa couche et le maintenaient ainsi sans qu’il put faire un mouvement.

Gardes-chiourmes et porte-clés se repaissaient de ce spectacle : ils avaient le dernier mot !

Triste triomphe, que celui ainsi obtenu sur une victime sans défense. Odieux sadisme, que de provoquer ces raffinements de cruauté, qui n’avaient même pas l’excuse d’être couverts par la loi !

Car la loi, ni les règlements n’autorisaient ces pratiques barbares renouvelées d’un autre âge.

Le malheureux qui en était l’objet connaissait de multiples tourments.

Menacé d’étouffement, meurtri par tout le corps, il en arrivait à souhaiter la mort – et j’en parle en tout état de cause.

Le moment venait enfin où il perdait connaissance, par l’excès même de la douleur. Alors, ces brutes ignobles, ces bourreaux sans entrailles, se décidaient à mettre fin à leurs menées criminelles – honteux en eux-mêmes de descendre si bas dans l’infamie

[1] De là la haine de Roussenq des détournements de farine par les boulangers des îles.

[2] « Aimablement, un gardien m’ouvre un cachot et consent à m’y enfermer. Un séjour de cinq minutes dans le trou humide et obscur suffit à fixer certaines idées sur les défenses sociales et sur les avantages qu’il y a d’être né d’une famille aisée, d’avoir reçu une bonne éducation et de n’avoir jamais crevé de faim, ni fréquenté un trop vilain monde. » Louis Chadourne, Le pot au noir, G. et A. Mornay, 1922, p.98-99. Roussenq a lu l’ouvrage de Chadourne, qui le mentionne et en parle dans quatre de ses publications.

[3] Note de Roussenq : Ordinairement, les surveillants chargés des locaux disciplinaires, étaient choisis parmi les plus rosses.

[4] La phrase porte à confusion.

[5] Soit d’incessants courriers, des scarifications en tout genre, du tapage ou encore l’utilisation de glaires de tuberculeux…

[6] Le mot n’existe pas.

[7] Argousin : Surveillant des forçats.

[8] Une des mises aux fers et à la camisole de Roussenq, le 18 février 1912, donne lieu à un grand nombre de lettres se plaignant notamment du surveillant-chef Capy. ANOM H5852.

[9] Note de Roussenq : Cela, contrairement aux dispositions formelles du décret présidentiel en date du 6 août 1904.

Tags: baquet, cachot, camisole, commission disciplinaire, discussion, fers, hospitalisation, lettres, Louis Chadourne, odeurs, pain sec, porte-clés, repas, Roussenq, saleté, silence, suicide, tabac, télé

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail