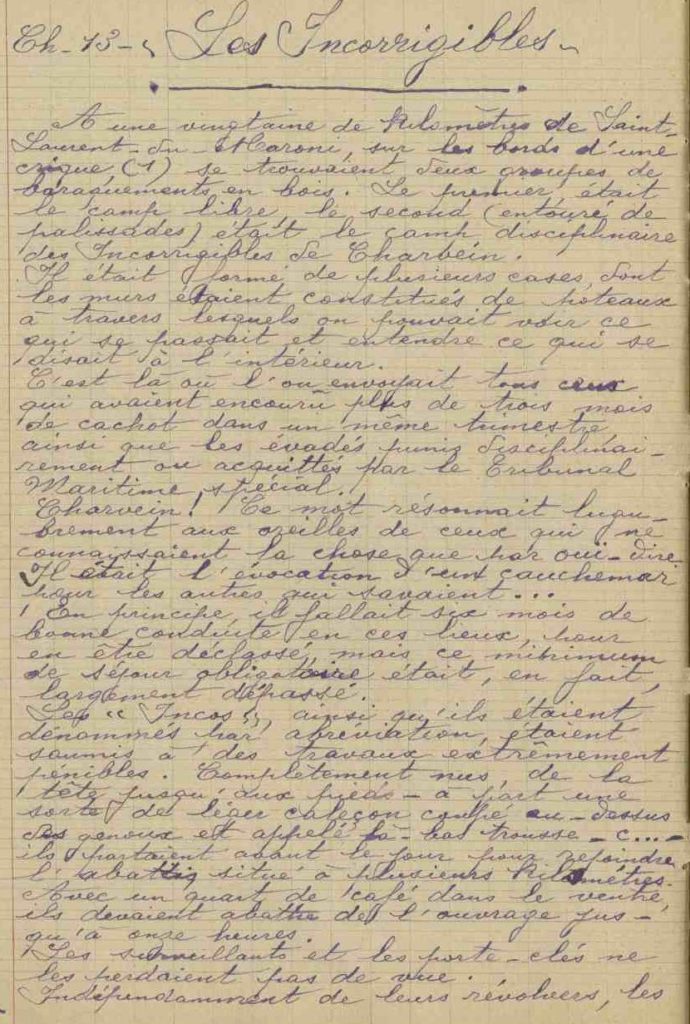

Le Visage du Bagne : chapitre 13 Les Incorrigibles

À une vingtaine de kilomètres de Saint-Laurent-du-Maroni, sur les bords d’une crique[1], se trouvaient deux groupes de baraquements en bois. Le premier, était le camp libre, le second (entouré de palissades) était le camp disciplinaire des Incorrigibles de Charvein.

Il était formé de plusieurs cases, dont les murs étaient constitués de poteaux à travers lesquels on pouvait voir ce qui se passait et entendre ce qui se disait à l’intérieur.

C’est là où l’on envoyait tous ceux qui avaient encouru plus de trois mois de cachot dans un même trimestre, ainsi que les évadés punis disciplinairement ou acquittés par le Tribunal Maritime spécial.

Charvein ! Ce mot résonnait lugubrement aux oreilles de ceux qui ne connaissait la chose que par ouï-dire. Il était l’évocation d’un cauchemar pour les autres qui savaient…

En principe, il fallait six mois de bonne conduite en ces lieux, pour en être déclassé, mais ce minimum de séjour obligatoire était, en fait, largement dépassé.

Les « Incos », ainsi qu’ils étaient dénommés par abréviation, étaient soumis à des travaux extrêmement pénibles. Complètement nus, de la tête jusqu’aux pieds – à part une sorte de léger caleçon […] au-dessus des genoux et appelé là-bas trousse-c… – ils partaient avant le jour pour rejoindre l’abattis, situé à plusieurs kilomètres. Avec un quart de café dans le ventre, ils devaient abattre de l’ouvrage jusqu’à onze heures.

Les surveillants et les porte-clés ne les perdaient pas de vue.

Indépendamment de leurs révolvers, les premiers nommés étaient armés de carabines. Sous aucun prétexte, les Incos ne devaient se dérober à la vue des surveillants : on les obligeait à satisfaire sur place leurs besoins naturels.

Malgré cette consigne, nombreux furent ceux qui prirent la fuite au nez et à la barbe de leurs gardiens ou profitant d’un moment d’inattention.

Aussitôt, les carabines remplissaient leur office ; les coups de feu claquaient, se répercutant dans le silence sylvestre.

Les uns étaient atteints, blessés ou tués, les autres parvenaient à échapper aux balles et à gagner les profondeurs de la forêt. Mais alors que la chasse à l’homme commençait ; une partie des surveillants et les porte-clés arabes s’égaillaient dans toutes les directions pour rejoindre les fugitifs.

Malheur à ceux qui étaient atteints : ils étaient abattus sur place, le plus souvent, par les surveillants ou bien mutilés et laissés pour morts par les sauvages porte-clés – lesquels étaient armés de sabres d’abatis très effilés.

J’ai connu quelques rescapés auxquels il manquait un bras ou une jambe, ou dont le corps portait de profondes cicatrices.

Généralement, ces évasions désespérées avaient lieu en groupes, afin de diviser les poursuites.

De 1910 à 1925, soixante-cinq condamnés furent ainsi assassinés à Charvein – on ne peut qualifier autrement des meurtres aussi lâches. Des surveillants étaient réputés pour ne pas manquer leur homme à cent mètres ; certains d’entre eux se vantaient (?) d’avoir plusieurs victime inscrites sur leur tableau de chasse. Par contre, d’autres surveillants ne tiraient que par acquit de conscience et parce que telle était la consigne, ou se contentaient de viser aux jambes.

Ceux-là, du moins, n’avaient pas une pierre à la place du cœur. A l’abattis[2]si le travail était dur, du moins était-il sédentaire. Il n’en était pas de même au halage des pièces de bois.

Il fallait traîner ces dernières depuis les lieux d’abattage jusqu’à la scierie, qui était établie à proximité du camp.

Deux longues cordes étaient nouées à la lourde pièce de bois ; ces cordes étaient munies de bricoles de mètre en mètre, auxquelles s’attelaient ce bétail humain.

On se mettait en route péniblement ; il y avait des moments d’arrêt provoqués par les fondrières[3] et les chicots – troncs d’arbres coupés à ras du sol.

Haletants, à bout de forces, les hommes tiraient quand-même sur la bricole, stimulés dans leur commun effort par les : oh, hisse – la ! garçons ; oh, hisse-la !

Les surveillants rabrouaient les uns et les autres, prenaient des noms en vue de la mise au pain sec ; les porte-clés ne demeuraient pas en reste et donnaient des bourrades au petit bonheur en criant : roumis, ro ! ce qui signifiait : allez, mécréants !

Le cortège dantesque poursuivait sa marche épuisante ; la sueur ruisselait sur les corps tannés par les intempéries. S’il pleuvait, il fallait quand-même aller de l’avant : marche ou crève !

Enfin, on atteignait la scierie ; on allait pouvoir manger la soupe. Pas tous. Ceux qui, à tort ou à raison avaient été signalés pour « mauvaise volonté au travail » étaient dirigés vers la case des punis de pain sec.

Aux Incorrigibles, où la Commission disciplinaire de Saint-Laurent allait siéger tous les quinze jours – présidée quelquefois par le Directeur – la punition de cachot pouvait être prononcée jusqu’à soixante jours, pour un seul motif. Le Chef de camp avait le droit d’infliger la mise au pain sec jusqu’à trois jours consécutifs.

Cela créait de fréquents abus.

Les Incos étaient astreints à la règle du silence et le tabac leur était interdit. Ils causaient et fumaient quand-même, mais à leurs risques et périls. Ils couchaient aux fers la nuit.

On les leur mettait immédiatement avant la distribution de la soupe du soir. Chacun mettait sa boucle numérotée au pied droit et attendait que les porte-clés y introduisent la longue barre de fer qui les reliait toutes. Cette barre était ensuite cadenassée. Au pied de chaque homme, se trouvait une boîte de conserve vide, pour satisfaire ses besoin naturels pendant la nuit.

La soupe se distribuait une fois la mise aux fers opérée. Il arrivait que pendant le repas certains éprouvassent l’envie d’utiliser les boîtes à vidange – car la diarrhée sévissait à l’état endémique.

Et ce n’était guère appétissant pour les autres. C’était d’ailleurs dans le programme administratif que de provoquer un tel état de choses.

L’effectif moyen des Incorrigibles était de cent-cinquante hommes ; sur ce nombre, il y en avait une trentaine en permanence dans les cachots, une vingtaine à la case des malades et une quinzaine à la case du pain sec. Les malades en instance de visite étaient également soumis au pain et à l’eau – à moins qu’ils justifient d’un minimum de trente-neuf degrés de fièvre.

La visite médicale avait lieu tous les quinze jours. Les médecins faisaient leur devoir. Ils hospitalisaient les malades gravement atteints, rédigeaient pour les autres toutes prescriptions utiles.

Mais la plupart du temps ces prescriptions n’étaient pas exécutées, ou bien les malades n’étaient pas présentés à la visite. De temps à autre un décès survenait : on creusait une fosse de plus dans le carré mortuaire voisin, et tout était dit.

La souffrance et les privations régnaient partout dans ce lieu de répression inouïe. Chef de camp et surveillants disposaient d’un pouvoir illimité.

C’est en vain que l’on avait recours aux réclamations, les lettres ne partaient pas. Il se commettait là, sous le couvert de l’impunité, abus sur abus et crimes sur crimes.

Des gardes-chiourmes qui n’avaient rien d’humain, jouaient aux cartes la vie d’un homme ; celui qui perdait devait se charger de l’exécution. Le prétexte était vite trouvé.

On cherchait en vain à bien se conduire pour obtenir le bienheureux déclassement : il y avait toujours quelque surveillant qui se mettait en travers pour le retarder. Au moment où l’on croyait doubler le cap de la délivrance, un rapport inattendu survenait qui remettait tout en jeu. On aurait dit que ce moment avait été choisi à cet effet – ce qui était vrai, le plus souvent.

De six mois en six mois, les années se passaient.

Il arriva que l’un de ceux-là qui se trouvaient ainsi maintenus indéfiniment, vit arriver enfin le jour de sa libération du Bagne. Cette fois, il fallait bien lui ouvrir la porte. Une lettre adressée au Procureur Général de la Colonie lui fut remise, pour être jetée à la boîte à Saint-Laurent.

Cette lettre, rédigée par une plume compétente, contenait le détail de tous les abus, de toutes les irrégularités et de tous les crimes qui se commettaient à Charvein. Ce procureur général, nouvellement installé, venait déjà de faire parler de lui à l’occasion d’une inspection qu’il venait d’effectuer au Camp de Cayenne. Un Inco ayant menacé le Chef de Camp de se plaindre à lui, s’était attiré cette réplique : « Le Procureur Général, il est comme les autres ; avec un canard, on lui bouche le bec. » Ces propos, tenus récemment, avaient été portés à la connaissance de l’intéressé, dans la lettre précitée. Celle-ci fut dissimulée dans la doublure du chapeau de paille du libéré en question – qui s’empressa de la mettre à la Poste dès son arrivée à Saint-Laurent.

Elle parvint effectivement à son adresse. Après l’avoir reçue, le Chef du Service Judiciaire, qui était en même temps Inspecteur permanent des Établissements pénitentiaires de la Guyane Française, s’empressa de profiter d’un vapeur en partance pour Saint-Laurent, pour y prendre passage, accompagné de son secrétaire particulier.

Il arriva à la capitale administrative du Maroni comme une bombe, sans être attendu. De suite, il ordonna que les moyens de transport lui fussent fournis pour se rendre à Charvein. Ce qui fut fait. Pendant ce temps, le téléphone avait fonctionné, le Chef de Camp des Incorrigibles avait été alerté. Ce dernier ne savait où donner de la tête ; il était littéralement affolé. Comme il reçut la communication vers midi, il donna des ordres pour que les hommes ne sortissent pas au travail – car on les aurait fait rappeler. Il fit faire un grand nettoyage à la hâte, rassembla ses surveillants et se mit en devoir de préparer une réception conforme au rang du visiteur. Malgré le peu de temps qu’il avait devant lui, il donna des ordres pour la préparation d’un succulent repas où devaient alterner le poisson et le gibier, le tout arrosé de vins généreux.

Pendant que l’on plumait le canard symbolique – destiné à circonvenir les visiteurs de marque – le premier magistrat de la Colonie, qui voyageait en « pousse »[4] ne tarda pas d’arriver. Au terminus de la ligne Decauville, le Chef de camp et ses séides, en tenue blanche et gantés de frais, étaient là pour le recevoir. Le premier nommé, après un grand salut militaire, s’empressa de lui présenter ses hommages, lui souhaitant la bienvenue et terminant son improvisation par ces mots aimables : « Si Monsieur le Procureur Général veut bien accepter de venir prendre quelques rafraîchissements, tout l’honneur sera pour moi. Avec cette chaleur… »

Le Procureur Général, la lettre dénonciatrice en poche, avait écouté cette harangue avec une impassibilité distante. A la fin, n’y tenant plus, il lança cette apostrophe – qui tomba comme la foudre sur le groupe consterné des garde-chiourmes :

« Trêve de plaisanterie ; que l’on me conduise immédiatement aux locaux disciplinaires. Aujourd’hui il n’y aura pas de canard, pour me boucher le bec ! »

Suivi de son secrétaire, le Procureur pénétra dans les locaux de punition et se fit ouvrir toutes les portes des cachots – même de ceux que l’on disait être vides. Après quoi, il ordonna au Chef de Camp et à ses agents de se retirer à l’extérieur. Ces derniers obéirent, l’oreille basse et n’en menant pas large.

Alors l’énergique magistrat commença une enquête qui restera ineffaçable dans les annales du Bagne, et qui eut de multiples rebondissements. S’adressant paternellement aux punis, les assurant qu’ils seraient à l’abri de toutes représailles, il les invita à le mettre au courant de tout ce qui se passait d’illégal et de répréhensible. Tous ces malheureux, dont certains étaient confinés depuis de longs mois dans les cachots et qui portaient sur leurs traits les stigmates de la misère psychologique, furent agréablement surpris d’entendre un langage si nouveau pour eux.

Aussi, s’exécutèrent-ils à qui mieux mieux.

Ils montrèrent leurs chevilles meurtries par des boucles spéciales non-réglementaires, qui leur rentraient dans les chairs douze heures sur vingt-quatre ; ils montrèrent leurs cachots infestés de punaises, maintenus dans une humidité permanente par le jet de seaux d’eau. Ils conduisirent le visiteur auprès de plusieurs de leurs camarades qui ne pouvaient se lever de leur dure couche, qui étaient ainsi depuis de longs jours et que l’on ne voulait pas présenter à la visite médicale – sous prétexte qu’ils n’avaient qu’à se lever pour s’y rendre.

Les fameux cachots blindés, furent l’objet d’une visite particulière.

Construits entièrement en tôle et exposés en plein soleil, d’une exiguïté qui ne pouvait s’avérer davantage, c’étaient de véritables sépulcres caniculaires. Ces deux cachots, issus d’une imagination démoniaque, avaient été les témoins muets de plus d’une agonie[5]. À l’occasion de la visite annoncée, on en avait évacué les occupants – qui se trouvaient dans le groupe de punis qui étaient auprès du Procureur Général.

Quinze jours auparavant, un homme était mort des suites de coups reçus dans son cachot, que lui avaient assénés les porte-clés sur l’ordre des garde-chiourmes.

Le magistrat enquêteur put se rendre compte des traces de sang qui maculaient le cachot où le meurtre avait eu lieu. À mesure qu’il poursuivait ses investigations, il ne pouvait s’empêcher de faire éclater son indignation. Il invita tous les punis valides à réintégrer leurs locaux, leur promettant qu’ils en sortiraient le soir même ou le lendemain.

Se rendant ensuite à la case des malades, il fut tristement impressionné par le spectacle qui s’offrit à sa vue : des fiévreux étaient en proie au délire, d’autres se plaignaient en se tenant le ventre. Il y avait des ulcéreux dont les plaies s’étalaient sans pansement. Les uns et les autres étaient là, étendus sur le lit de camp, ainsi que des victimes promises à une mort prochaine.

Le Procureur se tourna vers le Chef de Camp, qu’il avait fait mander, et lui demanda des explications : elles furent confuses et embrouillées.

D’après lui, on attendait le médecin, (c’était à l’époque un de ces médecins administratifs qui s’acquittaient de leurs fonctions d’un cœur léger) le lait n’était pas arrivé de St-Laurent, il n’y avait pas de bandes à pansements ; ceux qui étaient au pain sec parmi eux, étaient des simulateurs, etc. Pendant que le Procureur interrogeait les uns et les autres, son secrétaire prenait des notes.

On arriva enfin dans la cour du quartier ; les hommes qui étaient dans les cases y furent rassemblés, d’après les ordres du magistrat enquêteur, qui leur dit en substance : « Mes amis, je suis venu ici pour mettre un terme aux abus qui s’y commettent. J’ai déjà appris bien des choses. Que ceux qui ont des plaintes à me faire part viennent me trouver tout à l’heure à la salle de visite. J’y serai seul avec mon secrétaire. Soyez sans crainte, demain vous aurez de nouveaux gardiens et vous ne subirez plus de sévices. Je vous en donne ma parole. »

Effectivement, de nombreux condamnés défilèrent devant lui ; il fut édifié sur bien des points et dut même se contenter des premières auditions, leur répétition sur des faits identiques ne pouvant l’éclairer davantage.

Il demanda à l’appareil le Directeur et le Médecin-Chef de Saint-Laurent et s’entretint avec eux longuement. Tard dans la soirée, il regagnait le chef-lieu administratif, par les mêmes moyens de locomotions d’où il en était parti – en « pousse ».

Le Procureur-Général Liontel, qui venait ainsi de se signaler avec un tel éclat, était originaire de la Guadeloupe[6] ; il devait, par la suite, confirmer ses promesses du début. Son enquête au Camp disciplinaire de Charvein eut les conséquences suivantes :

1° Le chef de camp et tous les surveillants furent remplacés dès le lendemain.

2° Une action judiciaire fut ouverte à la suite de laquelle intervint un non-lieu général (de puissantes influences ayant agi), mais qui eut pour résultat la destitution du Chef de Camp et de plusieurs surveillants – ainsi que celle des porte-clés.

3° Tous les malades graves furent hospitalisés ; tous les punis de cachot bénéficièrent d’une mesure générale de grâce.

4° Les boucles de ferrage non-règlementaires furent détruites ; les cachots blindés furent démolis.

5° Un arrêté ministériel fixa dorénavant les attributions des porte-clés, excluant les condamnés arabes de ces emplois.

6° Des instructions directoriales détaillées, furent données relativement au fonctionnement du Camp disciplinaire.

Un nouveau Chef de camp, animé d’un nouvel esprit, changea la face des choses du tout au tout, et du jour au lendemain.

Les malades ne furent plus mis au pain sec ; on les envoyait d’urgence à l’hôpital dans l’intervalle des visites, si leur état l’exigeait.

Les travailleurs ne relevèrent plus que de la Commission de discipline ; le Chef de Camp ne pouvait dorénavant les mettre au pain et à l’eau – ce dont on avait tellement abusé.

Les locaux disciplinaires furent blanchis et désinfectés. On ferma les yeux sur la règle du silence et l’interdiction du tabac – sous réserves de ne pas élever la voix et de ne pas fumer avec ostentation.

Au travail, les hommes furent ménagés selon leur capacité potentielle.

Des porte-clés européens remplaçaient les arabes et se montraient corrects et même serviables.

Des jardins furent créés, où l’on planta des légumes et des bananiers.

Deux mois après, ils donnaient déjà un rapport appréciable. Les produits de ces jardins venaient améliorer la ration réglementaire.

Ainsi traités, mangeant à leur faim, les hommes étaient tranquilles et mettaient du cœur à l’ouvrage. Les locaux disciplinaires demeuraient à peu près vides et il n’y avait plus d’évasion. Le Procureur Général Liontel était revenu pour se rendre compte.

Ce magistrat humain et intègre, avait ainsi constaté par lui-même les résultats satisfaisants qui étaient obtenus à l’aide de bons traitements, alors que les méthodes rigides n’occasionnaient que le pire.

À l’occasion de son passage, il demanda et obtint du Directeur qui l’accompagnait, à ce que tous les hommes ayant plus d’une année de présence et au moins trois mois sans punition fussent l’objet d’une mesure spéciale de déclassement du camp disciplinaire.

Quelque temps après, il était nommé à une autre poste dans une autre Colonie. Il y avait là, à n’en pas douter, une manœuvre de l’Administration.

Après son départ, et insensiblement, on en revint aux anciens errements. Le Chef de Camp fut changé ; d’autres vinrent et disparurent aussi.

Il y eut des alternatives diverses, de bonne et de mauvaise fortune. Puis finalement l’ancien état de choses reprit le dessus, avec quelques variantes.

Tant il est vrai que l’Administration, elle aussi, est une grande Incorrigible – selon le mot d’Albert Londres[7].

Il appartenait à ce dernier, à l’occasion de sa fameuse enquête, de réagir vigoureusement contre ces iniquités et ces crimes qui étaient le monopôle du Camp de Charvein. Parce qu’il avait touché ces maux du doigt, qu’il les avait vus de ses yeux, il les a dénoncés avec une sainte indignation.

Et non-seulement il a eu ce grand mérite, mais encore le bonheur de voir que ses efforts n’avaient pas été vains.

En effet, en 1925 le Camp disciplinaire de Charvein a été licencié. Une section disciplinaire a été créée aux Iles du Salut, où les néo-Incorrigibles ne subissent pas un traitement plus sévère que le commun des condamnés. Mais le terrible souvenir de Charvein n’est pas près de s’effacer, dans la mémoire des forçats chevronnés… Ils en garderont aussi l’empreinte indélébile qui les a marqués.

[1] Note de Roussenq :Les criques, sont de petites rivières qui se jettent dans le Maroni. Ce dernier est un beau fleuve qui prend sa source dans les monts Tumuc-Humac.

[2] Roussenq écrit tantôt le mot avec un seul [t], tantôt avec deux. Les deux orthographes sont acceptées.

[3] Fondrière (n.f.) : Crevasse dans le sol.

[4] Note de Roussenq : Le « pousse » est une sorte de wagonnet, muni d’un caisson à sièges, et roulant sur rails decauville sous l’impulsion de coureurs à pied – généralement des arabes.

[5] Les « cachots blindés » font irrémédiablement penser aux peines du silo et du tombeau pratiquées à Biribi.

[6] Maximilien Liontel (1851-1924) n’est pas originaire de la Guadeloupe mais de la Guyane. Né à Cayenne, ce bel exemple de la méritocratie républicaine fait partie de la promotion du Shah à Saint-Cyr en 1872-1873. C’est d’ailleurs là que le maréchal Mac-Mahon le qualifie de « nègre », surnom dont il se glorifie lui-même non sans un humour certain dans une lettre ouverte à la revue L’Intermédiaire des chercheurs et curieux en 1906 ! Réformé en 1873, il obtient une licence de droit l’année suivante, puis est nommé substitut du procureur de la République de Saint-Denis de la Réunion en 1875. Il grimpe alors rapidement la hiérarchie judiciaire et on le retrouve en poste à Saïgon en 1877, à la Martinique en 1880, à la Guadeloupe en 1882 avant de revenir en Guyane en 1887 comme procureur de la République et chef du service judiciaire de Cayenne. Il est nommé président de la cour d’appel de Pondichéry en 1894 avant d’occuper le poste de président du tribunal supérieur de Papeete et d’assurer de 1900 à 1901 la présidence du Conseil d’appel du Dahomey avec pour mission la réforme de la justice dans les colonies du Sud (Dahomey, Guinée et Côte d’Ivoire). Mais il entre vite en conflit avec l’administration coloniale du fait de son intransigeance ; cela explique sa mutation en 1901 sur la Guadeloupe puis, le 5 novembre 1901, en Guyane où il occupe le poste de procureur général, chef du service judiciaire, jusqu’à sa retraite en 1907. L’anecdote ici narrée avec force de détail par Roussenq a donc eu lieu entre 1901 et 1907 ; il ne l’a pas vécue et n’en est pas contemporain. Elle fait donc partie de ces histoires, de ces mythes que les bagnards et autres se transmettent en travestissant et en arrangeant la réalité des faits.

[7] Nous ne retrouvons cette expression ni dans Au bagne, ni dans L’homme qui s’évada, ni dans Adieu Cayenne.

Tags: abatti, assassinat, bois, cachot, canard, Charvein, Decauville, forêt, incorrigible, Incos, Liontel, porte-clés, punition, réforme 1925, Roussenq, Saint Laurent du Maroni, surveillant

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail