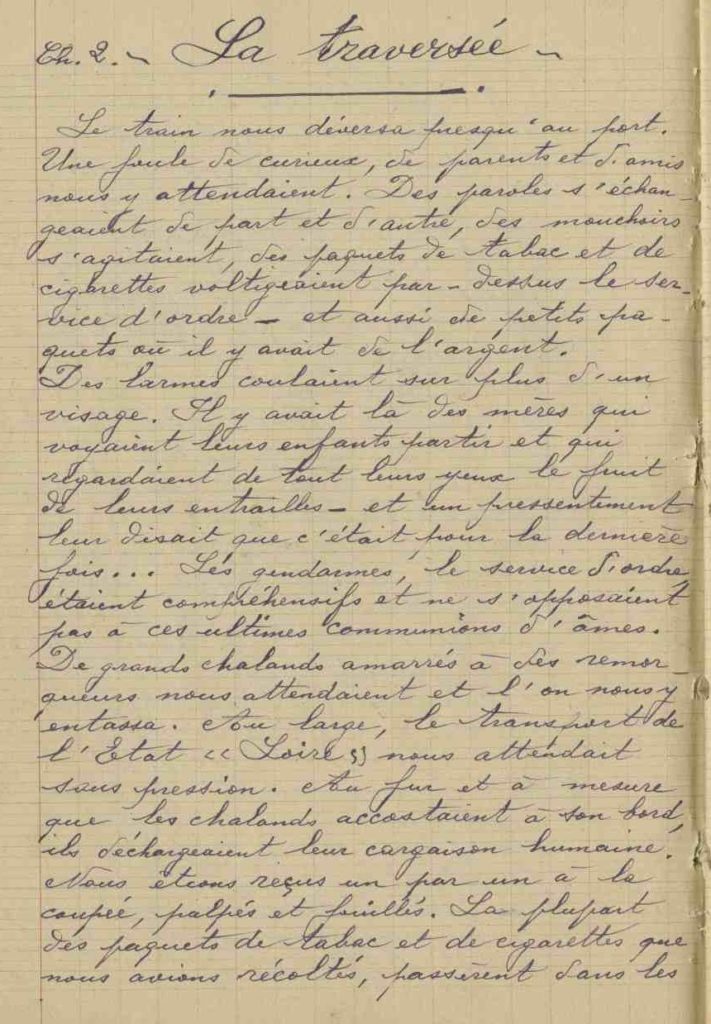

Le Visage du Bagne : chapitre 2 La traversée

Le train nous déversa presqu’au port. Une foule de curieux, de parents et d’amis nous y attendaient. Des paroles s’échangeaient de part et d’autre, des mouchoirs s’agitaient, des paquets de tabac et de cigarettes voltigeaient par-dessus le service d’ordre – et aussi de petits paquets où il y avait de l’argent.

Des larmes coulaient sur plus d’un visage. Il y avait là des mères qui voyaient leurs enfants partir et qui regardaient de tout leurs yeux le fruit de leurs entrailles – et un pressentiment leur disait que c’était pour la dernière fois… Les gendarmes, le service d’ordre, étaient compréhensifs et ne s’opposaient pas à ces ultimes communions d’âmes. De grands chalands amarrés à des remorqueurs nous attendaient et l’on nous y entassa. Au large, le transport de l’Etat « Loire » nous attendait sans pression. Au fur et à mesure que les chalands accostaient à son bord, ils déchargeaient leur cargaison humaine. Nous étions reçus un par un à la coupée, palpés et fouillés. La plupart des paquets de tabac et de cigarettes que nous avions récoltés, passèrent dans les mains des surveillants du Bagne, qui opéraient la fouille. Ces surveillants étant arrivés en fin de congé, rejoignaient la Guyane en servant d’escorte au convoi.

On nous fit pénétrer dans l’intérieur du navire, où des « cages » étaient aménagées ; ces vastes compartiments, au nombre de quatre, pouvaient contenir au total huit cents hommes ; leur terme qualificatif provient de ce fait que de hautes grilles les entouraient sur trois côtés – le quatrième, donnant sur la mer, étant percé de hublots vitrés et grillés.

Quatre cents forçats ou relégués garnissaient déjà ces sinistres cages ; ils avaient été embarqués quelques jours auparavant à Saint-Martin-de-Ré, où se trouvait le dépôt métropolitain. Nous les renforcions de deux cents forçats et d’une cinquantaine de relégués.

Chaque cage était séparée des autres, et aucune communication direct n’existait entre elles. Chacune formait une superficie assez vaste ; le long des grilles et le long de la paroi qui donnait sur la mer, était disposé un banc fixe et circulaire, qui permettait à un certain nombre d’entre nous de se reposer durant la journée, pendant que les autres devisaient en marchant. Le principal sujet de conversation se rapportait au Bagne, naturellement Il y avait là quelques évadés du Bagne, et qui y retournaient après avoir été repris.

Autour d’eux, des cercles se formaient, avides de savoir de leurs bouches ce qui se passait « là-bas ». Ils s’intéressaient particulièrement aux évasions, posaient mille questions à cet égard. Leurs yeux brillaient d’espoir ; ils n’étaient pas arrivés aux lieux d’expiation, que déjà ils s’imaginaient recouvrant leur liberté.

Les nouveaux venus et ceux de Saint-Martin-de-Ré, s’interrogeaient mutuellement sur leur situation au dépôt. D’après les seconds nommés, Saint-Martin était un vrai bagne avant la lettre ; les coups y pleuvaient sous le moindre prétexte et plusieurs d’entre eux avaient été laissés pour morts.

Une discipline de fer s’y faisait sentir ; aussi, étaient-ils heureux de voguer vers l’inconnu.

Sur ces entrefaites, la nuit était tombée, l’éclairage fonctionna et sonna l’heure du repas du soir.

En même temps, par trois fois, la « Loire » fit entendre le mugissement de sa puissante sirène ; elle amena ses ancres et cingla vers la haute mer. Nous commencions à être séparés du monde, dans notre prison flottante. C’était le 30 décembre 1908.

Quelques heures plus tard, devait se produire le terrible raz-de-marée qui dévasta Messine, engloutissant plus de cent mille victimes.[1]

Pour la distribution des vivres nous étions répartis par groupes de dix unités ; chacun à son tour devait aller chercher les plats à la cuisine du bord. Ce premier repas ne laissait pas à désirer, pour la qualité aussi bien que pour la quantité : soupe, légumes, viande et fromage ; cela fut arrosé d’un quart de vin, qui nous fut délivré de suite après. Par la suite, avec une certaine variété, les autres repas s’avérèrent semblables. Au réveil, on nous donnait un quart de café et des biscuits de troupe. Le repas du matin se prenait à midi.

[Nous passâmes le détroit]

Puis ce fut le coucher. Des hamacs furent accrochés aux anneaux fixés au plafond ; Les conversations reprirent de plus belles, jusqu’à une heure avancée.

De temps à autre une ronde passait. Au matin, on décrocha et on rangea les hamacs. Le café pris, chacun s’organisa pour tuer le temps. Avec du carton blanc on avait fait des jeux de cartes ; les parties succédaient aux parties – les joueurs se relayant.

Il y avait aussi des bagarres, il y en avait même eu de sérieuses avant notre arrivée. C’était surtout les prévôts de Saint-Martin qui écopaient ; plusieurs avaient dû être transportés à l’infirmerie du bord. Ils avaient désignés leurs agresseurs et ces derniers avaient été mis aux fers, à fond de cale.

Avant que de passer le détroit de Gibraltar, la plupart d’entre nous étaient déjà aux prises avec le mal de mer. La nourriture se gaspillait, quelques-uns seulement y faisant honneur.

Au moment de pénétrer dans l’Océan, ceux d’entre nous qui étaient valides ne manquèrent pas, à travers les hublots, de contempler sur son rocher la vieille forteresse anglaise, hérissée de canons. On commença, le détroit franchi, de nous faire prendre l’air sur le pont une demi-heure chaque jour, par groupes de cinquante hommes. A cette occasion, le Commandant de bord nous faisait donner une cigarette, que nous devions fumer sur place.

D’ailleurs, le tabac ne manquait pas. Il s’était établi un commerce avec les membres de l’équipage, qui fournissaient du tabac, du vin et de l’eau-de-vie contre du linge de corps et divers objets – et aussi contre de l’argent. C’était pendant la nuit que s’opérait ce commerce illicite, la surveillance étant trop étroite durant le jour. Nous ne touchions guère à nos vivres de réserve que nous avions emportés du dépôt, la nourriture que l’on nous attribuait étant plus que suffisante ; nous les conservions pour les jours de fringale, une fois arrivés.

Cependant le temps s’écoulait, nous arrivions dans la mer des Sargasses, couverte de végétations et d’algues marines. Le soleil des Tropiques se faisait sentir. Bientôt nous allions arriver au terme de notre voyage, mais il en manquerait à l’appel. En effet, une demi-douzaine d’entre nous avaient été jetés à la mer, après un bref cérémonial. Déjà malades à l’embarquement, le voyage les avait finis.

Ceux-là, du moins, avaient-ils terminé leur peine.

Enfin, par un beau matin ensoleillé nous fûmes en vue des Iles du Salut. Elles apparurent, dans un cadre magique, ainsi que trois corbeilles de verdure posées sur les flots. Des milliers de cocotiers berçaient leurs sveltes panaches au gré de la brise.

Hélas ! ce cadre enchanteur recélait un tableau singulièrement différent…

[1] En fait, deux jours plus tôt ; le lundi 28 décembre 1908, à l’aurore, le tremblement de terre ravage Messine et le nord-est de la Sicile. La catastrophe tue plus de la moitié de la ville, soit environ 70.000 personnes, et fait 200.000 morts dans la région.

Tags: cage, îles du Salut, la Loire, Messine, Roussenq, Saint Martin de Ré, surveillant, tabac

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail