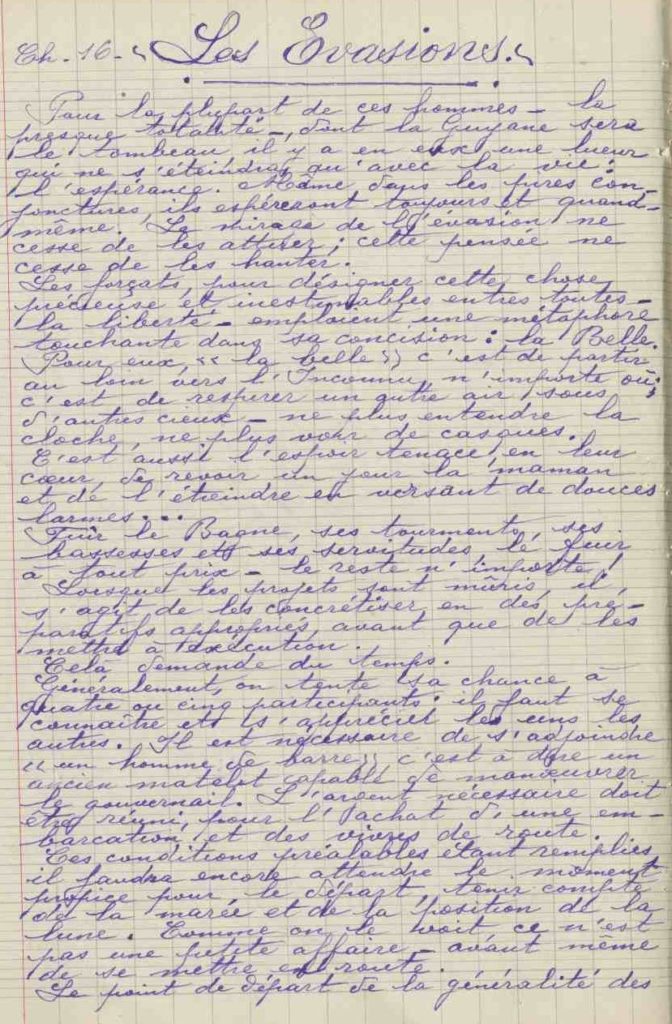

Le Visage du Bagne : chapitre 16 Les Évasions

Pour la plupart de ces hommes – la presque totalité –, dont la Guyane sera le tombeau, il y a en eux une lueur qui ne s’éteindra qu’avec la vie : l’espérance. Même dans les pires conjonctures, ils espéreront toujours et quand-même. Le mirage de l’évasion ne cesse de les attirer ; cette pensée ne cesse de les hanter.

Les forçats, pour désigner cette chose précieuse et inestimable entres toutes – la liberté – emploient une métaphore touchante dans sa concision : la Belle.

Pour eux, « la belle » c’est de partir au loin vers l’Inconnu, n’importe où ; c’est de respirer un autre air sous d’autres cieux – ne plus entendre la cloche, ne plus voir de casques.

C’est aussi l’espoir tenace, en leur cœur, de revoir un jour la maman et de l’étreindre en versant de douces larmes…

Fuir le Bagne, ses tourments, ses bassesses et ses servitudes, le fuir à tout prix – le reste n’importe ! Lorsque les projets sont mûris, il s’agit de les concrétiser en des préparatifs appropriés, avant que de les mettre à exécution.

Cela demande du temps.

Généralement, on tente sa chance à quatre ou cinq participants ; il faut se connaître et s’apprécier les uns les autres. Il est nécessaire de s’adjoindre « un homme de barre », c’est-à-dire un ancien matelot capable de manœuvrer le gouvernail. L’argent nécessaire doit être réuni, pour l’achat d’une embarcation et des vivres de route.

Ces conditions préalables étant remplies, il faudra encore attendre le moment propice pour le départ, tenir compte de la marée et de la position de la lune. Comme on le voit, ce n’est pas une petite affaire – avant même de se mettre en route.

Le point de départ de la généralité des évasions est Saint-Laurent-du-Maroni, ou les environs immédiats.

Les fugitifs se recrutent principalement parmi les camps et chantiers forestiers qui appartiennent à ce pénitencier.

Les évasions se font par mer et par la voie préalable du Maroni, qui y aboutit. Le Maroni sépare la Guyane française de la Guyane hollandaise.

A Saint-Laurent, il a une largeur de quatre kilomètres.

Il fut un temps où il suffisait de le traverser pour être libre.

En Guyane hollandaise le travail ne manquait pas pour les évadés du Bagne. Un grand nombre d’entre eux étaient occupés aux mines de bauxite ; beaucoup s’établissaient à leur compte, travaillaient de leur métier.

Quelques-uns, à la suite des ans, obtenaient la naturalisation, fondaient une famille, accédaient à des emplois publics. C’était le bon temps.

Mais il y eut des brebis galeuses qui ne trouvèrent rien de mieux pour reconnaître cette hospitalité, que d’aller piller et assassiner :

Alors les choses se gâtèrent ; les bons payèrent pour les mauvais.

Les Hollandais, opérant un nettoyage général, rendirent au Bagne ces hôtes désormais indésirables.

Faisant néanmoins une discrimination approfondie, ils conservèrent les éléments qui leur parurent sains. Depuis cette époque, le territoire hollandais ne reçoit plus de fugitifs, autrement qu’en transit.

Lorsque tous les préparatifs sont terminés, que l’on a acheté une pirogue à un pêcheur indigène et que les vivres sont faits, on se dirige de nuit vers le point de départ.

Cela est relativement facile.

Pour ceux-là qui sont à Saint-Laurent même, il leur est aisé de franchir les murs du camp, peu élevés.

En ce qui concerne ceux qui sont affectés à des camps ou chantiers forestiers, où il n’y a pas de murs d’enceinte et où les portes ne ferment pas à clé, la seule contrariété était la longueur plus ou moins longue du parcours à effectuer. Lorsque tout le monde était rassemblé au lieu convenu, on se mettait en devoir de détacher la « bagnole », en d’autres termes la pirogue, qui était amarrée au confluent d’une crique et du fleuve [et] qui était déjà chargée de vivres, et vogue la galère ! Chacun s’embarquait le cœur joyeux pour la grande aventure. On descendait le Maroni jusqu’à l’embouchure.

Là, il y avait un coup de chien.

Il s’agissait de franchir la barre du fleuve, et ce n’était pas sans danger. Maintes « bagnoles » firent « chapeau », c’est à dire chavirèrent à ce passage critique, et la plupart de leurs occupants y trouvèrent la mort. La barre franchie, on hissait la voile et l’homme de barre piquait vers le grand large.

Il était en effet dangereux de serrer la côte à quelques milles ; on risquait de s’échouer sur les bancs de sable ou contre les récifs.

La navigation au large, sous forme de courbe, n’était pas toutefois sans périls. Il fallait compter avec les trous d’eau – formés par les tourbillons marins – et aussi avec les lames de fond. Quelquefois une tempête s’élevait, qui engloutissait les minuscules pirogues, coquilles de noix dansant sur l’immensité océane.

Sans cesse il fallait vider l’eau, qui pénétrait dans l’embarcation. Le voyage durait cinq ou six jours pour se rendre à la Guyane anglaise, huit ou dix jours pour aller au Venezuela, une douzaine de jours pour toucher la Trinidad.

Au bout de quelques jours de navigation, l’homme de barre, épuisé, tombait de sommeil. Le plus capable parmi les autres, le relevait par temps calme – après avoir été mis au courant de la direction à suivre. En cette occurrence, on s’aidait des indications de la boussole.

Parfois l’eau et les vivres venaient à manquer ; de nouvelles souffrances s’ajoutaient aux périls affrontés.

Enfin, on arrivait à la terre promise…

Mais sitôt débarqués, les malheureux fugitifs se voyaient arrêtés, conduits auprès des autorités locales, interrogés et finalement mis en lieu sûr. Si quelqu’un parmi eux avait sur lui la somme nécessaire, on lui prenait un billet de passage pour une autre destination. Pour les autres, un délai de quatorze jours leur était accordé pour se faire envoyer de l’argent de leurs familles, par mandat-avion.

Ce délai expiré sans résultat, ils étaient renvoyés au Bagne après les formalités d’extradition.

On pourrait dire aussi des évasions, que s’il y a beaucoup d’appelés, il y a peu d’élus.

Quitter la Guyane ce n’est rien – avec du courage et de la volonté. L’essentiel, ce qui compte, c’est de ne pas y revenir.

Or, c’est un fait que l’on y revient, ou plutôt que l’on y est renvoyé dans la plupart des cas. Sur dix évadés qui quittaient la Colonie, on comptait sept retours et une réussite assurée. Deux sur dix trouvaient la mort dans leur tentative, des suites de maladies, d’accidents ou de règlements de comptes – car en évasion, de vieilles querelles se dénouaient tragiquement.

J’ai connu de vieux chevaux de retour, en matière d’évasion, qui avaient plus d’une douzaine de tentatives avortées, à leur actif et qui avaient encourus une dizaine d’années de réclusion cellulaire.

Lorsque par suite d’erreurs de direction et du manque de vivres, on se voyait dans l’obligation d’accoster n’importe où, la situation se compliquait. Si on avait la chance de trouver la côte habitée, on pouvait compter trouver du secours et se ravitailler. Mais lorsqu’on abordait sur une côte déserte et aride, le problème devenait angoissant.

Il fallait abandonner l’embarcation, qui se brisait quelquefois en abordant ; on s’avançait dans l’intérieur des terres, en proie aux souffrances de la soif, de la faim et dans un état d’épuisement de plus en plus prononcé. Dans ces circonstances pathétiques, les annales du Bagne ont enregistré des épisodes de cannibalisme.

Le mieux portant, parmi les plus jeunes, était sacrifié pour le salut commun.

Cruelle nécessité !

J’ai connu un rescapé de l’une de ces évasions dramatiques ; il me donna de terribles détails que la plume se refuse à retracer. Réintégré avec trois de ses compagnons d’évasion, ils comparurent tous les quatre devant le Tribunal Spécial sous la monstrueuse inculpation : ils furent acquittés – bénéficiant des dispositions légales qui admettent l’excuse par nécessité[1].

Il y a des cas d’évasion par terre. Quelques évadés trouvèrent un asile auprès des Indiens Peaux-Rouges. Ils apprenaient leur dialecte, partageait leurs travaux et vivaient leur vie. On leur donnait une compagne, choisie parmi les jeunes filles nubiles qui étaient orphelines. Certains y demeurèrent jusqu’à leur mort. D’autres en revinrent au bout de dix à quinze ans.

L’hospitalité des Peaux-Rouges est sans limite ; ils ont le culte de la parole donnée.

Mais il ne faut pas les tromper ni se rendre coupable de graves manquements à leur égard, car alors ils sont impitoyables.

Nous reparlerons plus longuement de cette noble race, qu’une civilisation tarée et envahissante menace d’une extinction totale.

Il y a aussi les évasions de brousse, qui sont d’ordre intérieur. Ce sont principalement les arabes qui s’y adonnent. Ils gagnent par groupes le cœur de la forêt, établissent un campement auprès d’une crique et là se livrent à la pêche, à la chasse, à la culture.

Ils exploitent également les richesses forestières. Munis de fusils et des accessoires, ainsi que des outils qui leur sont nécessaires, ils organisent leur vie en toute liberté.

En remontant le cours de la crique, ou en le descendant, ils se mettent en rapport avec des éléments indigènes avec lesquels ils amorcent un commerce de troc. Un de ces campements de fugitifs marrons (des bois) comme on les appelait, était particulièrement important, son ancienneté remontant à une dizaine d’années.

Sa situation était connue, mais son accès était particulièrement difficile.

La Tentiaire résolut de tenter un coup de main contre ce nid d’évadés.

De concert avec la gendarmerie et la troupe, elle organisa une expédition à cet effet.

Elle comprenait un effectif d’une trentaine d’hommes – surveillants, soldats et gendarmes, tous bien armés. Après plusieurs jours de marche, elle arriva non loin du campement qui en était l’objectif.

Mais les hommes de la brousse, qui avaient été informés de ce coup de force par leurs émissaires, attendaient l’attaque dissimulés derrière les fûts propices des arbres centenaires.

Au moment voulu, ils signalèrent leur présence par un feu de salve tiré de front, qui blessa plusieurs membres de l’expédition.

Une deuxième, puis une troisième salve retentirent encore, faisant de nouveaux blessés et occasionnant une telle panique parmi les membres de l’expédition, que le chef du détachement se vit contraint d’ordonner la retraite. Ainsi se termina cette équipée – qui fut peu glorieuse.

Aux Iles du Salut, les évasions étaient pratiquement impossibles, ces ilots étant entourés d’une ceinture presque fermée de rochers à fleur d’eau ; d’autre part ces parages étaient infestés de requins. Il n’y avait qu’une passe, qui donnait sur le port, mais elle était gardée la nuit. Quelques tentatives se produisirent néanmoins durant mon séjour.

Elles eurent lieu à l’aide de canots en toile et de radeaux dont des troncs de bananiers ou des barriques vides servaient de flotteurs. Ce fut en vain. Les canots se déchirèrent et les radeaux furent mis en pièces. Et il y eu des noyades.

Une seule fois, une tentative opérée avec une audace inouïe et un courage remarquable, fut couronnée de succès.

Elle eut lieu en plein jour, dans l’après-midi.

Le canot était parti de Royale comme à son habitude, transportant à Saint-Joseph les vivres du lendemain.

A mi-chemin, entre les deux iles, le surveillant qui tenait le gouvernail se vit tout à coup désarmé, ligoté et réduit à l’impuissance.

Un des six canotiers qui étaient à bord s’empara du gouvernail et se mit en devoir de mettre le cap sur le nord-est. On avait, au préalable, installé une voile que l’on sortit de sa cachette.

Malheureusement pour eux, nos aventuriers avaient été aperçus dans leurs faits et gestes, par un fonctionnaire qui explorait les alentours avec une lorgnette. Aussitôt, il donna l’alarme. La troupe, réquisitionnée, se porta sur le plateau de l’île Royale au moment même où le canot des fugitifs passait à sa hauteur[2]. Plus de cinq cents coups de feu furent tirés, à salves roulantes.

On se rendit compte, à la jumelle, que le canot avait été touché et que plusieurs des occupants avaient été blessés. (ils le furent sans gravité.) Cependant l’embarcation put prendre le large et disparut à l’horizon… On sut plus tard que le surveillant avait été déposé sain et sauf non loin de l’embouchure du Maroni[3]. Quant à ceux qui lui avaient joué ce mauvais tour, après avoir vendu le canot au Venezuela à des pêcheurs habitant un petit hameau, ils avaient en même temps acheté une autre embarcation avec laquelle ils atteignirent Trinidad.

Trinidad, terre anglaise, est l’ancienne ile française de la Trinité.

C’est aussi le point le plus éloigné qu’atteignent d’une seule traite les équipes d’évasion.

C’est d’ailleurs assez rare !

Le plus souvent, les évadés y arrivent épuisés, malades et affamés. Ils sont secourus, soignés tout le temps qui est nécessaire.

On leur fournit ensuite une nouvelle embarcation pour repartir plus loin, ainsi que des vivres. Trinidad n’extrade pas.

Les évasions dont le point de départ est Cayenne, ne ressemblent pas à celles qui débouchent de Saint-Laurent.

Les vents contraires ne permettent pas de prendre route en direction du Brésil.

Il est d’autre part très rare que l’on prenne la direction des autres Guyanes et du Venezuela, selon les rites habituels, en raison de la position des Iles du Salut, placées sur la route.

C’est en s’embarquant – à prix d’or – sur des « tapouilles », petits voiliers de cabotage, que l’on pouvait gagner le Brésil. Les capitaines de ces bateaux, hommes de couleur, et leurs équipages, n’étaient pas la fine fleur de la marine marchande – il s’en fallait ! La contrebande était la principale source de leurs revenus. Les condamnés du pénitencier de Cayenne, s’abouchaient avec eux pour prendre passage à leur bord. Ils en débattaient le prix, la somme convenue devant être versée au moment de l’embarquement. Ces capitaines-caboteurs ne consentaient jamais à prendre plus de deux hommes avec eux – par mesure de sécurité.

Rendez-vous était pris en pleine nuit pour le départ, à une certaine distance de Cayenne. Ceux qui allaient ainsi vers d’autres cieux, promettaient généralement à leurs camarades de donner de leurs nouvelles une fois arrivés à destination.

Il advint que, pendant une période assez longue, on n’entendit plus parler de la plupart de ceux qui étaient partis ainsi ; ils ne donnèrent pas de leurs nouvelles.

Un jour, arriva à Cayenne un de ces passagers clandestins, dans un état pitoyable. Et voici le récit qu’il fit :

« Avec mon camarade Dieulafoy, nous avons pris passage à bord de la tapouille « La Belle Hélène », qui devait nous conduire jusqu’au premier port brésilien. Il y a de cela six jours. Nous avions versé au capitaine la somme de deux milles francs. Dieulafoy avait sorti son portefeuille pour faire le payement. Il lui restait encore trois mille et quelques cents francs.

Le deuxième jour, le capitaine aborda à la côté pour faire le plein d’eau.

Nous fûmes priés de descendre à terre pour donner un coup de main.

Nous arrivâmes auprès d’une crique avec des seaux et deux barils que nous devions remplir. Il y avait avec nous le capitaine et deux matelots – le troisième étant resté à bord. Les barils furent mis en place à quelques mètres de la crique. Pendant que Dieulafoy et moi-même nous nous dirigions vers la crique tenant un seau à la main, des coups de feu éclatèrent. Je fus atteint au cou et dans le dos, et je perdais du sang en abondance, n’ayant presque plus le sentiment de vivre. Je sentis que l’on me fouillait les poches, puis je dus perdre connaissance. Lorsque je revins à moi, je ne sais au juste au bout de combien de temps, l’hémorragie avait cessé.

Je vis à côté de moi mon camarade qui ne donnait plus signe de vie ; je m’approchais pour l’examiner, et je constatais qu’il était bien mort. Son portefeuille était sur le sol : les billets de banque n’y étaient plus, sa montre avait disparu également.

M’étant fouillé moi-même, je m’aperçus de la disparation de mon plan, que j’avais dans la poche et qui contenait un billet de cinq cent francs. Heureusement que je n’avais pas mis le plan à sa place normale, sans cela les bandits m’auraient certainement ouvert le ventre pour le prendre. Quant à mon camarade, la maladie d’intestins dont il souffrait, ne lui permettait pas de faire usage du plan.

Quoique faible, je résolus d’aller devant moi en suivant la côte. Le lendemain, j’atteignis une station de pêche où je restai deux jours. Là, je fus soigné et restauré par les pêcheurs, auxquels je narrais mon aventure. C’étaient de braves gens, qui me firent des pansements de fortune et me donnèrent des vivres pour rejoindre Cayenne. »

Quelques jours après, le capitaine de la Belle Hélène fut arrêté, ainsi que ses matelots. Une instruction fut ouverte, à la suite de laquelle, les matelots ayant été mis hors de cause, le capitaine forban fut traduit devant la Cour d’assises de Cayenne.

Les débats durèrent trois jours et furent très mouvementés. L’accusé, auquel on reprochait une douzaine d’assassinats commis dans des conditions semblables, ne voulut reconnaître que le dernier en date.

Le jury Cayennais, faisait preuve d’une indulgence déplacée, le condamna aux travaux forcés à perpétuité. Les forçats, eux, devaient réformer ce jugement : celui qui avait, si lâchement occasionné la mort de tant des leurs et que l’on avait envoyé aux Iles du Salut comme porte-clés, reçut peu après le châtiment qu’il méritait. Il fut empoisonné[4].

[1] L’anecdote, invérifiable, est reprise avec plus de détails dans l’article « Mes tombeaux » du journal communiste grenoblois Les Allobroges en date du mardi 24 février 1948, n°1296 : « Les annales du Bagne gardent le souvenir de tragiques évasions. Celle par exemple, dont la brousse vénézuélienne devait être le témoin d’un macabre épisode. Cinq hommes, dont l’un était presque un enfant, erraient depuis des jours dans la forêt après avoir été jetés à la côte, leur embarcation brisée. La faim les tenaillait terriblement, les végétaux sur lesquels ils se rabattaient ne pouvaient que la tromper. Des jours, encore des jours à tourner dans un cercle sans issue, en proie à une famine atroce. « Le sort tomba sur le plus jeune », comme dit la chanson. Et comme dans la chanson, il fut bel et bien sacrifié cet adolescent de dix-huit ans qui rêvait de liberté… J’épargnerai les détails horrifiants de cet acte de cannibalisme aux lecteurs de ces lignes. Ceux qui le commirent parvinrent à gagner les lieux habités. Arrêtés pour le fait d’évasion, transférés à la Guyane, l’un d’eux ne put tenir sa langue. Une inculpation pour homicide fut décrétée contre le quatuor. Les preuves manquaient. On les acquitta de ce chef, mais pour le délit d’évasion dont ils avaient à répondre, le maximum prévu leur échut. »

[2] Note de Roussenq : L’équipe de remplacement des canotiers avait bien été réquisitionnée, pour armer le second canot et aller à la poursuite de leurs camarades, mais ils avaient refusé. Il furent traduits devant le Tribunal Spécial, pour refus de travail.

[3] Note de Roussenq : Ce surveillant avait eu son casque traversé d’une balle, quoique les soldats eussent reçu la consigne de ne pas viser du côté où il se trouvait. Naturellement, l’efficacité du tir s’en ressentit.

[4] La dramatique mésaventure de Dieulafoy est une version fabulée et arrangée, et pourtant proche de la réalité, de l’affaire Bichier des Âges que l’on retrouve dans les écrits d’Albert Londres et du docteur Rousseau. Comme eux, Roussenq a approché aux îles du Salut le quadruple assassin. Albert Londres l’évoque dans son article « Arrivée aux îles du Salut » dans Le Petit Parisien du 17 août 1923 ainsi que dans L’homme qui s’évada et dans Adieu Cayenne. Comme Roussenq, il se montre particulièrement approximatif, accrochant par exemple son nom dans L’homme qui s’évada. Bichier devient ainsi Bixier. Mais là où Roussenq fait mourir Bichier des Âges assassiné par ses codétenus, le reporter le montre d’abord à l’isolement puis jouant à la Marseillaise dans les cases ! Le dossier du procès d’Edgard Victor Bichier des Âges, né à Kourou le 23 octobre 1868, descendant d’esclave (sa mère a été affranchie à l’âge de un an) et marin de son état, confirme la longue narration de Louis Rousseau dans Un médecin au bagne : le 31 mai 1918, Bichier des Âges est arrêté sur la dénonciation de Ben Arezki Aoumeur ben Arezki, m° 41409, seul survivant de l’évasion tentée à cinq depuis Cayenne le 10 de ce mois. Bichier des Âges est connu pour être un passeur et, ce jour, il embarque avec son matelot Appolinaire Élisabeth cinq bagnards arabes en direction de Macouria pour les mener vers le Brésil. Le 12 mai, sous prétexte de fatigue, la tapouille fait un arrêt sur le banc de vase de l’embouchure de la rivière Kaw. Bichier des Âges et son marin descendent à terre et pendant que ce dernier s’affaire à couper du bois pour monter une tente, le premier fait feu sur les cinq évadés restés à bord. Il en tue trois immédiatement puis un quatrième qui avait réussi à prendre la fuite avec Ben Arezki, blessé et recueilli le jour même par un pêcheur qui le ramène sur Cayenne. Bichier des Âges, entre-temps, s’est emparé des affaires des victimes qui avaient payé 460 francs le mortel voyage. À l’instruction, l’assassin nie d’abord tout en bloc – les quatre cadavres n’ayant pu être retrouvés – puis change trois fois de versions après avoir été obligé de reconnaitre les faits qui lui sont reprochés face aux témoignages recueillis et aux expertises effectuées. Il simule même la folie pour rechercher des circonstances atténuantes. La cour d’assises de Cayenne le condamne à vingt ans de travaux forcés et à dix ans d’interdiction de séjour le 19 août 1919. Le m° 42102 est transféré le 13 septembre 1919 aux îles du Salut où il semble s’être bien acclimaté à la vie des forçats comme le dit Albert Londres et contrairement à ce qu’écrit Roussenq. Louis Rousseau signale qu’il est nommé porte-clé trois ans après son arrivée aux îles. Son dossier mentionne qu’il passe à la 1e classe des forçats en juin 1924 et qu’il est proposé pour une remise de peine l’année suivante. Il décède le 30 mars 1927 à la suite de « misères physiologiques chez un aliéné ». Si nous ne pouvons en conclure à un empoisonnement comme le fait Paul Roussenq, il n’en demeure pas moins que l’affaire Bichier des Âges a marqué les esprits et est entrée dans les annales du bagne. (ANOM H1343 et H4245, AT Guyane 2U313).

Tags: Belle, Bichier des Âges, brousse, Dieulafoy, évasion, forêt, Guyane hollandaise, île Royale, indien, liberté, mer, navigation, Saint Laurent du Maroni, tapouille, Trinidad, Venezuela

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail