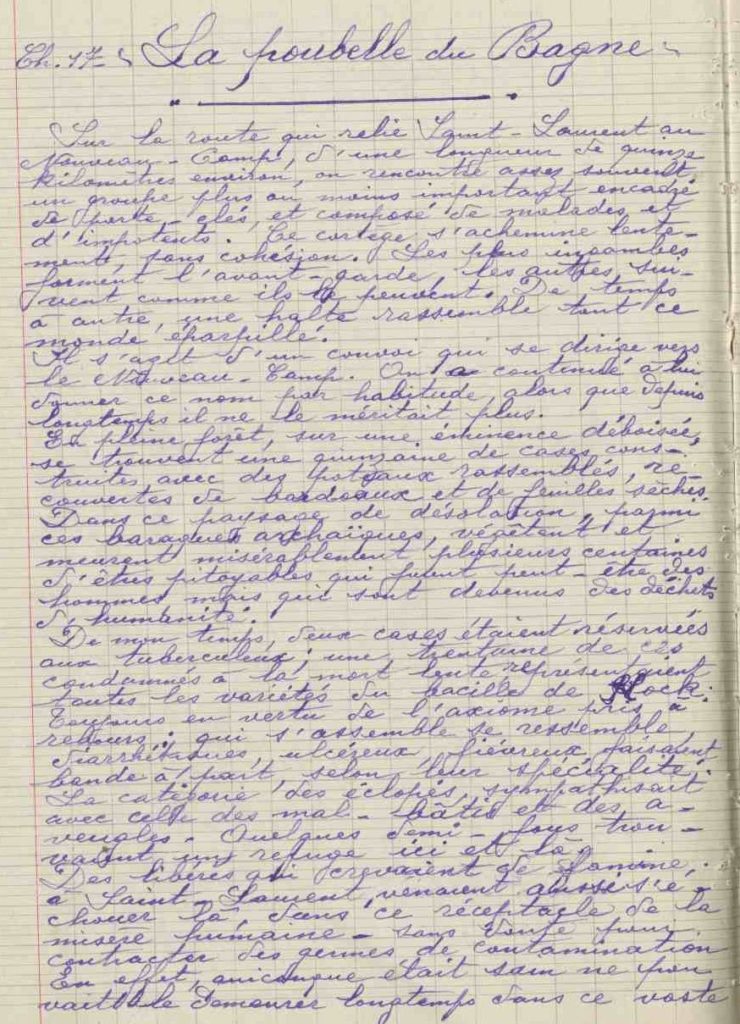

Le Visage du Bagne : chapitre 17 La poubelle du Bagne

Sur la route qui relie Saint-Laurent au Nouveau-Camp, d’une longueur de quinze kilomètres environ, on rencontre assez souvent un groupe plus ou moins important encadré de porte-clés, et composé de malades et d’impotents. Ce cortège s’achemine lentement, sans cohésion. Les plus ingambes forment l’avant-garde, les autres suivent comme ils le peuvent. De temps à autre, une halte rassemble tout ce monde éparpillé.

Il s’agit d’un convoi qui se dirige vers le Nouveau-Camp. On a continué à lui donner ce nom par habitude, alors que depuis longtemps il ne le méritait plus.

En pleine forêt, sur une éminence déboisée, se trouvent une quinzaine de cases construites avec des poteaux rassemblés, recouvertes de bardeaux et de feuilles sèches. Dans ce paysage de désolation, parmi ces baraques archaïques, végètent et meurent misérablement plusieurs centaines d’êtres pitoyables qui furent peut-être des hommes mais qui sont devenus des déchets d’humanité[1].

De mon temps, deux cases étaient réservées aux tuberculeux ; une trentaine de ces condamnés à la mort lente, représentaient toutes les variétés du bacille de Hock[2]. Toujours en vertu de l’axiome pris à rebours : qui s’assemble se ressemble, diarrhéiques, ulcéreux, fiévreux, faisaient bande à part, selon leur spécialité. La catégorie des éclopés, sympathisait avec celle des malbâtis et des aveugles. Quelques demi-fous trouvaient un refuge ici et là.

Des libérés qui crevaient de famine à Saint-Laurent, venaient aussi s’échouer là, dans ce réceptacle de la misère humaine – sans doute pour contracter des germes de contamination. En effet, quiconque étaient sain ne pouvait le demeurer longtemps dans ce vaste nid à microbes. Dans chaque case, deux rangées de hamacs acculés contre les murs de poteaux, ne laissaient qu’un espace étroit dans leur intervalle. Le sol était de terre battue. Derrière les cases, alignées également sur deux rangées, il y avait des cabinets en plein air, constituées par des fosses à ciel ouvert qui empoisonnaient l’air à trois cent mètres à la ronde.

Quelques-uns de ces déshérités du sort occupaient leurs loisirs à tresser des chapeaux de paille ; la plupart restaient étendus sur leur couche, sans éprouver le besoin d’une quelconque activité. Le commerce était nul, dans cet antre de la misère et de la mort ; on ne trouvait à acheter que quelques fruits et du tabac.

Il ne se passait pas de jour sans qu’il se produisit un ou deux décès. Le cimetière n’était pas loin, et les formalités étaient vite remplies.

Deux surveillants seulement étaient chargés de veiller sur ces agonisants.

On ne les voyait qu’aux appels, qui avaient lieu devant les cases, ne se souciant pas de donner prise à la contagion.

Une barrière haute d’un mètre à peine, entourait le camp, pour la forme.

Elle semblait dire aux rares passants :

« Si vous avez envie de vous suicider lentement , vous n’avez qu’à m’enjamber – ici on ne refuse personne. »

Et à ceux qui étaient là intra-muros, elle aurait pu dire aussi :

« Ici, on ne vous retient pas, vous êtes là parce que vous le voulez bien ; si le cœur vous en dit vous pouvez me franchir aisément. »

Mais le cœur ne leur disait rien de cela ; ils n’avaient pas en eux l’énergie nécessaire pour tenter la grande aventure. La plupart en étaient d’ailleurs physiquement incapables. Ils n’attendaient qu’une seule chose : la mort, qui viendrait les délivrer de leurs maux.

De temps à autre, un de ces laissé-pour compte arrive au terme de sa libération ; neuf fois sur dix, il demande à être libéré sur place : où irait-il ? On le dirige alors dans le local des libérés, et ce changement d’une case dans une autre, constituera la seule transformation de sa situation antérieure.

Le médecin vient passer la visite au Nouveau-Camp tous les quinze jours. Il prescrit du lait, des médicaments ; parmi les plus malades il en envoie deux ou trois à l’hôpital – pour y mourir.

A l’hôpital, le défaut de place se fait sentir. Les médecins sont forcés de mettre exeat des malades non guéris, qu’ils envoient en convalescence aux Iles du Salut.

Pour ceux auxquels l’air marin est contraire, ils les évacuent au Nouveau-Camp. Ce n’est certainement pas là qu’ils se rétabliront, mais que faire ?

La Tentiaire s’est toujours refusée à installer un camp convenable pour ces hommes diminués physiquement – malgré l’insistance du Corps médical.

Il y aurait pourtant une solution radicale pour provoquer le licenciement de cette agglomération macabre, et ce serait de l’assainir par le feu. Albert Londres a fait de ce lieu pestiféré une peinture saisissante[3] ; il l’a comparé – avec juste raison, à la Cour des Miracles. Mais le Nouveau-Camp a résisté aux coups de plume du maître-journaliste. Il se dresse toujours dans son cadre répulsif, engloutissant lentement et un à un les pauvres parias dont le Bagne n’a plus voulus.

[1] Roussenq parle par expérience ; s’il ne le dit pas ici, il l’écrit en revanche dans La Bourgogne Républicaine qui publie le 8 juillet 1937 la onzième partie de son « Visage du bagne » (voir chapitre « Prolégomènes de la redécouverte des écrits d’un homme devenu bagne ») : « J’ai séjourné trois jours dans cette Cour des Miracles comme l’a justement dénommée Albert Londres. Je me suis pleinement rendu compte de ce que je précise. J’étais à la case des libérés qui sont traités exactement comme les condamnés séjournant en ce lieu. Ils y vont sur leur demande. » Le séjour de Roussenq doit se situer vers la fin de l’année 1929.

[2] Écrit comme tel, il faut comprendre bien sûr le bacille de Koch, du nom de son découvreur Robert Koch en 1882.

[3] Albert Londres, article « La cour des miracles » dans Le Petit Parisien, 24 août 1923.

Tags: Albert Londres, Awala-Yalimapo, camp des Hattes, impotent, Nouveau Camp, Roussenq, Saint Laurent du Maroni

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail