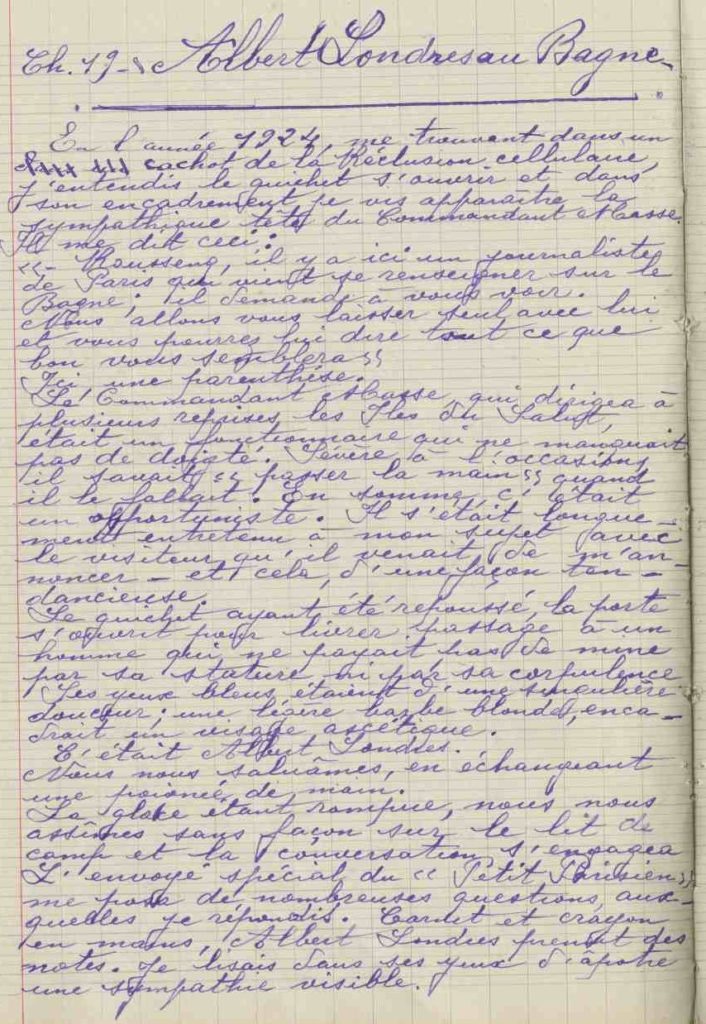

Le Visage du Bagne : chapitre 19 Albert Londres au Bagne

En l’année 1924[1], me trouvant dans un cachot de la Réclusion cellulaire, j’entendis le guichet s’ouvrir et dans son encadrement je vis apparaître la sympathique tête du Commandant Masse. Il me dit ceci :

« Roussenq, il y a ici un journaliste de Paris qui vient se renseigner sur le Bagne ; il demande à vous voir. Nous allons vous laisser seul avec lui et vous pourrez lui dire tout ce que bon vous semblera. »

Ici, une parenthèse.

Le Commandant Masse, qui dirigea à plusieurs reprises les Iles du Salut, était un fonctionnaire qui ne manquait pas de doigté. Sévère à l’occasion, il savait « passer la main » quand il le fallait. En somme, c’était un opportuniste. Il s’était longuement entretenu à mon sujet avec le visiteur qu’il venait de m’annoncer – et cela, d’une façon tendancieuse.

Le guichet ayant été repoussé, la porte s’ouvrit pour livrer passage à un homme qui ne payait pas de mine par sa stature, ni par sa corpulence. Les yeux bleus étaient d’une singulière douceur ; une légère barbe blonde, encadrait un visage ascétique.

C’était Albert Londres[2].

Nous nous saluâmes, en échangeant une poignée de main.

La glace étant rompue, nous nous assîmes sans façon sur le lit de camp et la conversation s’engagea. L’envoyé spécial du « Petit Parisien » me posa de nombreuses questions, auxquelles je répondis. Carnet et crayon en mains, Albert Londres prenait des notes. Je lisais dans ses yeux d’apôtre une sympathie visible.

Notre entretien se prolongea pendant une heure.

Avant de me quitter Albert Londres me promit d’aller voir le médecin pour me faire hospitaliser. Il devait en outre, lorsqu’il arriverait à Saint-Laurent, voir le Directeur à mon sujet afin de me faire sortir du cachot. À ce moment-là, j’en avais pour trois ans d’avance à subir. Effectivement, ayant été présenté d’office à la visite médicale dans le courant de la semaine, je fus envoyé à l’hôpital – où je devais rester deux mois. Pendant ce temps arriva une note directoriale portant remise totale des punitions de cachot qui me restaient à subir.

Albert Londres poursuivit son enquête mémorable, qui devait éclater dans le monde comme un coup de tonnerre. Celui qui venait de découvrir le Bagne, le mit à nu à la face de l’Univers civilisé, qui en frémit d’indignation et d’horreur.

Il le fit avec son talent coutumier, avec une foi et un courage remarquables. La concision du style, la précision du détail, l’objectivité de l’ensemble, en ont fait un reportage unique dans les annales journalistiques.

Cependant, ce probe reportage ne manqua pas de soulever une vague d’incrédulité et de scepticisme.

Pouvait-on croire, de prime abord, à tant d’invraisemblances ? Était-il possible que tant de crime aient pu impunément se perpétrer sous le couvert de la légalité ? Ou bien tout au moins, n’y avait-il pas dans tout cela une exagération manifeste ? Avant de révoquer en doute les précises affirmations de Londres, on aurait mieux fait de se reporter à un précédent historique d’importance.

Lorsque le célèbre voyageur Marco Polo publia ses extraordinaires récits, il se heurta à l’incrédulité générale ; il fut traité de visionnaire et d’imposteur. Et pourtant, il s’était abstenu de rapporter des choses plus extraordinaires encore – prévoyant que l’entendement de ses contemporains ne se les assimilerait pas.

Il n’en est pas moins vrai que toutes les révélations du grand voyageur vénitien furent par la suite vérifiées.

Ainsi en est-il pour Albert Londres.

Bien loin d’avoir exagéré, il n’a pas tout dit – lui non-plus. Il a vu des choses tellement incroyables, qu’il a préféré les taire plutôt que de les divulguer – il lui fallait ménager une opinion non prévenue.

Tout au plus, pourrait-on lui reprocher la fréquence de tournures spirituelles qui détonnent avec la gravité du sujet. Pour un connaisseur averti, il est également indubitable qu’Albert Londres s’est laissé aller à des erreurs de fait et de jugement – ainsi que nous le verrons – mais elles sont imputables, pour la plupart, à une certaine déformation professionnelle inéluctable.

Ceux qui l’ont suivi, dans la route qu’il a frayée : les Roubaud, les Lefêvre, les Larique et autres, ont pleinement confirmé ses dires.

En ce qui concerne l’article qu’il m’a consacré, intitulé : « Roussenq L’Inco » j’aurais bien des choses à relever et à mettre au point. Qu’il me soit permis d’en faire une brève analyse.

Tout d’abord, il apparaîtra clairement que certaines affirmations de Londres controuvées[3]dans leur forme, ne le sont nullement dans le fond.

L’éminent journaliste, qui possédait son métier en ses moindres détails, l’a voulu ainsi pour mettre en lumière d’une façon saisissante un caractère, une situation ou un état d’esprit ! Ainsi, au début de son article il déclare avoir vu gravé de ma main sur un mur extérieur du camp de Saint-Joseph, cette inscription :

« – Face au soleil, Roussenq crache sur l’Humanité – »

Cette inscription n’a jamais existé que dans l’imagination de Londres. Mais ce dernier a voulu ainsi frapper l’esprit des foules ; Il a sous-entendu qu’un homme plongé durant des années dans un cachot et qui se voyait pour un jour favorisé d’un peu de soleil, ne pouvait qu’avoir du mépris pour une civilisation qui le tenait dans une telle séquestration.

Il me fait dire aussi : « Je ne peux pas croire avoir été un petit enfant… » Je ne l’ai pas dit, mais en m’attribuant cette parole, il est hors de doute que Londres a voulu faire pénétrer le lecteur dans un monde de pensées…

Et lorsqu’il me fait dire également : « Je me plongeais dans le cachot, comme dans le sommeil », pouvait-il trouver une expression aussi saisissante pour caractériser d’une façon aussi magistrale mon état d’âme ?

Le « petit enfant » apparait rétrospectivement flanqué des joies de l’innocence, souriant à la vie à cette époque lointaine d’un passé révolu – alors que le moment présent est si lourd de souffrances, d’accablement et de désespoir…

Ce sommeil léthargique, auquel je me vouai éperdument dans le fond d’un cachot, n’était-il pas un antidote contre l’injustice du sort et la méchanceté des hommes ? Entre mes quatre murs, ainsi qu’il me le fait dire plus loin « j’oubliais le monde » qui m’avait retranché de son sein. Mais si, ce faisant, j’en perdais le contact matériel, il n’en était pas moins vrai que je le maintenais par la pensée – qui, elle, s’élève et se manifeste malgré tous les fers, toutes les chaînes et toutes les barrières. Et cela donne un démenti à l’impression contraire qui se dégage du ton général de l’ensemble de l’article qu’Albert Londres m’a consacré.

Lorsqu’il est venu dans mon cachot, il m’a trouvé sans aucun vêtement.

Depuis plus d’un mois que j’avais droit à des effets de rechange on se refusait systématiquement à échanger les miens. Ce que voyant, je les avais purement et simplement mis en pièces : on avait négligé de m’en donner d’autres[4].

A ce sujet, le commandant Masse avait déclaré à Londres : c’était un fou enragé, il déchirait ses effets…

Et Londres me fait dire : j’étais un fou enragé, je déchirai mes effets…[5] Ce n’est pas la même chose. Certains condamnés faisaient cracher quelque tuberculeux dans une boîte et présentaient ainsi ces crachats à l’analyse comme étant les leur – afin d’être classé dans la catégorie. Travestissant cette pratique et la transposant à mon compte, Londres prétend que je transbordais ces crachats dans ma bouche…

Relativement aux cicatrices qui zèbrent mes avant-bras, il prétend que c’était pour voir couler mon sang et embêter les surveillants[6]. Alors que c’était uniquement – ainsi qu’on l’a vu – pour aller à l’hôpital, afin de pouvoir écrire à ma mère – de ce fait qu’au cachot je n’en avais pas la possibilité. Ce sont là de petits détails qui ont leur importance.

Par exemple, s’il était exact que le Gouverneur ait donné l’ordre de ne plus me punir, il y a aussi autre chose : c’est que les punitions qu’on ne m’infligeait plus, en tant que prononcées par la Commission disciplinaire, étaient avantageusement remplacées par la mise aux fers et à la camisole de force… Ayant des années de cachot d’avance à subir, toutes punitions éventuelles de ce genre devaient donc rester inopérantes. C’est ce qu’avait très-bien compris le Gouverneur, qui alors eut recours à une répression appropriée.

Malgré ces inexactitudes, il n’en est pas moins vrai qu’Albert Londres a été le promoteur du mouvement et des campagnes qui eurent lieu en ma faveur, provoquant ainsi ma libération du Bagne d’abord et mon retour en France, par la suite.

Il ne fallut pas longtemps au grand reporter pour se faire une opinion sur le Bagne, les forçats et les garde-chiourmes. Son impression des premiers jours ne fit que se fortifier par la suite.

Il avait dans son portefeuille un sésame, ouvre-toi ! qui lui facilitait singulièrement sa tâche : un pli officiel du Ministre des Colonies l’accréditait auprès des autorités locales, qui devaient se mettre entièrement à sa disposition.

Il avait aussi carte blanche pour s’entretenir sans témoin avec quiconque. Avec de pareils atouts, rien pour lui ne devait rester dans l’ombre.

Fin observateur, aucun détail ne lui échappait – sans en avoir l’air, il se rendait compte d’un seul coup d’œil. La Tentiaire et ses suppôts ne négligeaient rien pour se le rendre propice ; on lui offrait des repas, des collations, des vins et des apéritifs d’honneur. Albert Londres acceptait toutes ces attentions sans sourciller. Il écoutait de même tous les réquisitoires que l’on dressait contre l’élément pénal.

Tout en opinant du bonnet, en apparence, il demeurait impénétrable…

Lorsque son reportage fut publié, ce fut un beau concert de lamentations dans le camp de la Tentiaire.

Les invectives succédaient aux invectives – mais Londres n’était plus là…

Albert Londres a dénoncé la honte du Bagne ; il a flagellé sans pitié les abus de pouvoir monstrueux, les anomalies inadmissibles.

Il a signalé la gabegie, les malversations. Il a montré ce qu’il y avait d’archaïque et de périmé dans ces rouages irresponsables qui consacraient un état de fait déplorable.

Ce n’est pas en vain qu’il a dépensé tant de talent et tant de cœur.

Quelques mois plus tard une Commission fut nommée au Ministère des Colonies, pour étudier la réforme du Bagne. Enfin, en 1925 parurent les décrets qui ont profondément remanié le Bagne dans sa structure, et qui ont apporté de capitales modifications à son régime initial.

Énumérons-en les principales :

1° Suppression du cachot.

2° Suppression du pain sec.

3° Suppression des fers.

4° Suppression du camp des Incorrigibles.

5° Adoucissement du régime de la Réclusion cellulaire.

6° Amélioration de la nourriture.

7° Remplacement des lits de camp par des hamacs de couchage montés sur cadres.

8° Indemnités journalières accordées aux travailleurs.

Voici le nouveau régime de la Réclusion cellulaire :

Les réclusionnaires sortent à l’extérieur matin et soir, pour être occupés à certains travaux de nettoyage ou de salubrité. Ils ne sont plus renfermés dans leur cellule que pendant le repos de la sieste et à la nuit – exception faite des jours non ouvrables. Ils ont droit au café matinal. Ils peuvent être libérés par anticipation au tiers ou au quart de leur peine au moyen de la libération conditionnelle.

L’ensemble de la population pénale perçoit des gratifications alimentaires, destinées à renforcer la ration initiale. Selon que les transportés sont de 3°, de 2° ou de 1ère classe, ils reçoivent par journée de travail, une indemnité de 0F50, 0F75 et un franc.

La moitié de cette allocation est versée au pécule réservé ; l’autre moitié figure au pécule disponible et peut être utilisée pour l’achat de menus objets ou de tabac.

Le corps des surveillants militaires s’est assagi ; les revolvers ne partent plus tout seuls et on n’abat plus des hommes pour un oui ou pour un non – sauf exception.

En ces dernières années, le doublage et la résidence forcée ont été abolis – mais cette mesure ne comporte pas d’effet rétroactif.

C’est encore un résultat posthume que l’on doit à celui qui a tant fait pour la cause des libérés. Albert Londres, en effet, plaida cette cause de tout son cœur.

Il aurait voulu la suppression totale du Bagne, car c’est par ce seul moyen que l’on peut extirper le mal en sa racine[7].

Depuis 1938 on n’envoie plus de condamnés en Guyane[8], mais près de trois mille forçats et relégués sont encore là-bas – et en admettant qu’on ne renforce pas leur nombre, ils y resteront jusqu’à extinction. On ne supprime pas un organisme comme le Bagne sans créer un autre organisme pour le remplacer. Et c’est pourtant ce que l’on a prétendu faire. En attendant les grandes prisons centrales de détention et de réclusion regorgent de condamnés et de relégués. On ne sait plus où les loger.

Mon opinion est que lorsque sera apaisé l’ouragan qui passe sur le monde, on renverra les forçats à cette guillotine sèche qu’est la Guyane.

Quoi qu’il en soit, le nom d’Albert Londres restera indissolublement lié à l’histoire du Bagne.

L’illustre naufragé du Georges Phillipar[9] a bien mérité de l’humanité et de la civilisation. Il est mort sur la brèche, victime du devoir.

[1] En réalité vers mai-juin 1923.

[2] Les lignes qui suivent sont largement contradictoires avec la version communiste des souvenirs de Roussenq, publiés par les éditions de La Défense en décembre 1933 sous le titre 25 ans de bagne. Voir chapitre « Roussenq le rouge 1933-2016 » dans les Prolégomènes de la redécouverte des écrits d’un homme devenu bagne.

[3] Controuvé (adj.) Inventé de toutes pièces.

[4] Dans la lettre qu’il adresse au ministre des colonies le 1er avril 1923, Roussenq se plaint effectivement de n’avoir touché qu’une chemise au lieu des deux qui lui étaient réglementairement dues depuis août 1922 et aussi de n’avoir pas perçu de vareuse de toile depuis plus de huit mois (ANOM H1523). Dans celle qu’il écrit le 17 mai 1923 au directeur de l’AP, il explique avoir écrit sur les murs de son cachot avec ses excréments et avoir déchiré ses effets parce que le chef de la réclusion lui avait refusé du papier à lettre pour ses réclamations (ANOM H5259)

[5] Le reporter recopie mot pour mot certaines notes et rapports que le commandant Masse lui montre.

[6] Note de Roussenq : On a vu que ces cicatrices provenaient de ce fait que je me tailladais les veines avec un morceau de verre.

[7] Il est curieux de constater que Roussenq pratique avec Albert Londres ce qu’il lui reproche plus haut ; la lettre ouverte du reporter au ministre des colonies Albert Sarraut que publie Le Petit Parisien le 6 septembre 1923 sous le titre « quelques suggestions » ne réclame nullement « la suppression totale du bagne » comme l’écrit l’ancien bagnard : « Ce n’est pas des réformes qu’il faut en Guyane, c’est un chambardement général. » Londres propose alors quatre séries de réformes visant la sélection des détenus à envoyer en Guyane pour éviter la promiscuité, l’amélioration sanitaire des conditions de détention, la rétribution du travail forcé et enfin la suppression du doublage et de la résidence perpétuelle.

[8] Décret-loi du 17 juin 1938 supprimant la transportation.

[9] Le 16 mai 1932, le Georges Philippar qui transportait Londres du Japon vers l’Europe prit feu au large du Yémen. Sur le sujet, voir Bernard Cahier, Albert Londres Terminus Gardafui, Arléa, 2012.

Tags: 1938, Albert Londres, AP, bidonnage, cachot, Georges Phillipar, île Saint Joseph, L'Inco, le Petit Parisien, Lefebvre, Marius Larique, réforme 1925, Roubaud, Roussenq, Saint Laurent du Maroni

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail

8 octobre 2023 à 4:01

Merci pour toutes ces précisions, Jean-Marc.

Quel taf !

Lorsque je vois le détail, tu professes de plus,

sans parler du reste…

Chapeau bas l’artiste.

Salut fraternel.

Franck,

gros flémard de côté,

rangé des bagnoles.

8 octobre 2023 à 5:34

La publication du Roussenq qui aurait dû donner lieu à un livre est un travail de trois ans où on a fouillé dans pas al de services d’archives. L’idée était de publier ce texte inédit et, avec, d’y inclure une biographie de Roussenq.