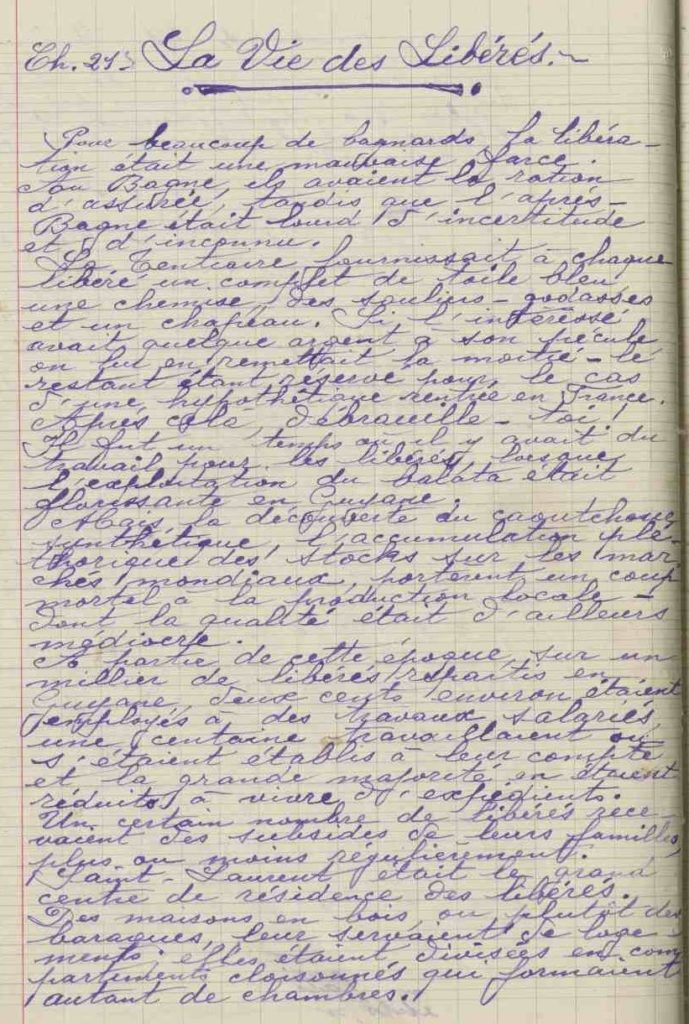

Le Visage du Bagne : chapitre 21 La Vie des Libérés

Pour beaucoup de bagnards, la libération était une mauvaise farce. Au Bagne, ils avaient la ration d’assurée, tandis que l’après-Bagne était lourd d’incertitude et d’inconnu.

La Tentiaire fournissait à chaque libéré un complet de toile bleu, une chemise, des souliers-godasses et un chapeau. Si l’intéressé avait quelque argent à son pécule, on lui en remettait la moitié – le restant étant réservé pour le cas d’une hypothétique rentrée en France. Après cela, débrouille-toi !

Il fut un temps où il y avait du travail pour tous les libérés, lorsque l’exploitation du balata était florissante en Guyane.

Mais la découverte du caoutchouc synthétique, l’accumulation pléthorique des stocks sur les marchés mondiaux, portèrent un coup mortel à la production locale – dont la qualité était d’ailleurs médiocre.

À partir de cette époque, sur un millier de libérés répartis en Guyane, deux cent environ étaient employés à des travaux salariés, une centaine travaillaient ou s’étaient établis à leur compte et la grande majorité en était réduit à vivre d’expédients. Un certain nombre de libérés recevaient des subsides de leurs familles, plus ou moins régulièrement.

Saint-Laurent était le grand centre de résidence des libérés.

Des maisons en bois, ou plutôt des baraques, leur servaient de logements ; elles étaient divisées en compartiments cloisonnés qui formaient autant de chambres.

Pauvres chambres de libérés ! Les propriétaires locaux les louaient à raison de vingt-cinq à cinquante francs par mois.

Les occupants les meublaient sommairement d’un ou plusieurs hamacs, selon leur nombre, d’une table, de bancs et d’escabeaux. Un matériel de cuisine, un peu de vaisselle et c’était tout.

C’était pourtant les privilégiés qui pouvaient se payer ce luxe.

Combien d’autres allaient se coucher à la belle étoile, sous les bambous, ou bien au marché couvert…

Ceux qui travaillaient devaient tirer des plans pour joindre les deux bouts, avec leurs dix francs de salaire journalier.

Ce qui ne travaillaient pas devaient faire en sorte de ne pas mourir de faim tout de même.

On les voyait devant la porte du Camp attendre la sortie des travailleurs afin de pouvoir récolter au passage un demi pain, un morceau de viande, que leurs anciens compagnons leur donnaient au passage. Les uns visitaient les commerçants, pour voir s’il n’y avait pas une corvée à faire, un coup de main à donner. D’autres servaient d’intermédiaires entre les condamnés et les civils, pour toutes sortes de trafics plus ou moins illicites.

Quelques vieux se livraient à la mendicité. Il y avait des petits voleurs, qui ne laissaient rien traîner. Cependant, il n’y avait pas de vols importants, ni de cambriolages ; la propriété était trop bien protégée par les propriétaires eux-mêmes !

Chiens de garde, gardes de nuit, déclenchements automatiques, sonneries électriques d’avertissement, tout était mis en œuvre pour décourager les malandrins.

La population indigène, les commerçants, n’étaient pas sans soulager la grande misère des libérés[1]. On voyait ceux-ci traîner dans les rues de Saint-Laurent, mal vêtus et mal rasés, le teint hâve et le ventre creux la plupart du temps. Ils allaient pieds-nus, toujours en quête d’un coup à boire ou d’une occasion à profiter. Car lorsque ces malheureux avaient quatre sous en poche, c’était pour boire. Ils noyaient leurs maux et leurs peines dans l’ivresse – ce qui les dégradait davantage.

Depuis quelques années, l’Armée du Salut a organisé un poste à Saint-Laurent[2]. L’Administration lui a concédé une certaine étendue de terrain dont elle assure l’exploitation au moyen de la main-d’œuvre des libérés[3]. Il s’agit surtout de culture maraîchère.

Une trentaine de libérés y sont occupés par roulement et reçoivent en échange de leur travail l’assurance du vivre et du couvert. Cette œuvre d’assistance, qui ne fonctionne que sur une échelle réduite, pourrait susciter cependant d’utiles émulations.

Il y a un jour faste, chaque mois pour la population de Saint-Laurent, libérés y compris, c’est lors de l’arrivée du courrier. Lorsque le bruit strident de la sirène se fait entendre, toute la ville se précipite aux abords de l’appontement ; c’est un cohue indescriptible. Les toilettes claires de l’élément féminin, voisinent avec les complets immaculés du sexe fort. Les libérés se faufilent sans vergogne parmi ces élégances exotiques, ils attendent des lettres, eux aussi, et peut-être de l’argent ou un colis.

Dans les flancs du courrier, il y a des tonnes de marchandises dont le déchargement procurera deux ou trois journées de travail à bon nombre de libérés – une âpre compétition va se livrer bientôt.

Monsieur Lavilla, un homme de couleur qui sert de factotum à la succursale de la Compagnie transatlantique, a déjà été pressenti les jours précédents par tous les libérés besogneux de Saint-Laurent – en vue de l’embauchage.

À tous, il a fait des promesses, donné des assurances et de l’espoir.

Mais il faut être sur les lieux pour être porté sur la liste d’embauchage.

Aussi, dès le courrier arrivé, la masse famélique des libérés est-elle là – se pressant à proximité de l’appontement. M. Lavilla arrive, grimpe sur un tonneau, se met en devoir de sortir son calepin et son crayon.

« Bébert ! M. Lavilla…

Charlot ! M. Lavilla…

Fil-de-fer ! M. Lavilla…

Lombardo ! M. Lavilla… etc. etc.

Les noms et les surnoms fusent, se croisent et s’entrecroisent parmi le tumulte. Un vaste cercle grouillant d’où n’émergent que des têtes et des bras levés, entoure l’honnête M. Lavilla, qui inscrit les noms fébrilement.

Par moments, il se voit interpeller vivement, il est même bafoué :

« Est-ce que tu me marques, sale peau de boudin !

– Si tu ne me prends pas, tu peux numéroter tes abatis !

La séance continue. Il arrive fréquemment que le crayon de M. Lavilla fait semblant de marquer un nom mais il ne fait qu’effleurer le papier sans le laisser de trace – pour donner le change aux recalés. C’est la fin ; M. Lavilla rentre son carnet et s’apprête à descendre de son tonneau. Mais quelques forcenés, qui ont l’intuition d’avoir été oubliés foncent en avant, jouant des coudes et provoquant un remous. La futaille[4] s’ébranle sous l’irrésistible poussée ; M. Lavilla trébuche, fait des efforts pour maintenir son équilibre et finalement vient choir sur le premier rang des aspirants-dockers.

Heureusement pour lui, l’infortuné a tombé sur des habitués qu’il favorise toujours, en raison de leur mauvais caractère. Ces derniers le transportent hors du cercle fatal, et le voilà qui se dirige vers le proche bureau de la Compagnie. Il est là en sûreté. Sur le perron, ayant tiré de sa poche le fatidique carnet, il se met en devoir de faire l’appel des élus. Aussitôt, ceux-ci se dirigent vers l’appontement pour former des équipes.

Alors, des blasphèmes et des imprécations sont lancés de la bouche des éliminés à l’adresse du pauvre M. Lavilla – qui s’empresse vivement de rentrer dans le bureau[5]/[6].

Il va sans dire que tout déchargement est une mine d’or pour les dockers improvisés. Les caisses sont défoncées, allégées puis reclouées ; les bonnes bouteilles sont bues sur place. C’est un pillage organisé.

Lorsque sonne l’heure de la paye, les libérés qui tiennent des gargotes sont là, à côté du bureau – attendant au passage les clients auxquels ils ont fait crédit. C’est pour eux le seul moyen de se faire payer.

Pendant quelques jours, de nombreux disciples de Bacchus évolueront en zig-zags dans les rues de Saint-Laurent – puis la vie morne et monotone reprendra son cours. Il y a des libérés entrepreneurs d’évasions ; moyennant une rétribution ils s’occupent de l’achat de la pirogue et des vivres[7].

Il y a aussi ceux qui remplissent l’office d’intermédiaires entre les condamnés et leurs familles, pour les envois d’argent – moyennant une honnête commission.

Certains autres, familiers de la forêt se spécialisent dans la chasse aux papillons[8].

C’est en Guyane que l’on forme les plus belles collections – et les plus complètes – de ces insectes ailés. Certains, véritables arcs-en-ciel aux merveilleux coloris, valent jusqu’à mille francs – ils sont d’ailleurs très-rares. Quelques libérés se livrent aussi à la pêche. Ils ont leurs canots amarrés au dégrad chinois. C’est à ce dégrad (petit port de pêche) que viennent accoster les Indiens Peaux-rouges, dans leurs légères pirogues faites de troncs d’arbres évidés.

Ils apportent du gibier et du poisson salé, et quelques fois de l’or ; ils s’approvisionnent en même temps de munitions, de tabac et aussi de tafia – cette eau-de-vie locale qui contribue dans une si grande mesure à la disparition progressive de leur race.

Ils viennent en famille, hommes, femmes, et enfants. Les mâles adultes sont doués d’une anatomie parfaite dont on se rend compte aisément, revêtus qu’ils sont d’un simple pagne. Leurs compagnes ne leur cèdent en rien à cet égard. Fines et élancées, les hanches nettement accusées et la taille svelte elle ont des seins ravissants et fermes. Les enfants, tout nus, sont d’une précocité extrême. À l’âge de quatre ans, ils nagent déjà comme des poissons.

Les libérés tentent rarement de s’évader ; L’avachissement où ils sont plongés pour la plupart, leur enlève tout ressort. Ce faisant, ils sont passibles de la peine de un à trois ans de travaux forcés, en cas d’échec.

Il y en a pas mal qui se mettent sous le coup de la juridiction correctionnelle, pour des vols de peu d’importance. Ils encourent alors une peine de prison qui entraîne pour eux la relégation.

Disons quelques mots, en terminant, de cette peine prétendue accessoire et qui équivaut en fait à celle des travaux forcés à perpétuité.

La loi de 1884, qui a institué la relégation, prévoit que sera relégué tout récidiviste de vol ayant encouru plus de trois condamnations supérieures à trois mois[9].

La plupart des relégués sont loin d’avoir été des individus dangereux pour la Société.

Ils ont commis quelques vols de poules ou de lapins, ils se sont rendus coupables de quelques vols à l’étalage, à quelques larcins sans importance. Pour ces méfaits, ils ont été condamnés à trois mois et un jour, quatre mois ou six mois de prison.

Ils ont purgé leurs peines : en d’autres pays, ils seraient quittes envers la Société – en France, on leur inflige par surcroît une peine qui équivaut, je le répète, à celle des travaux forcés à perpétuité.

Les relégués, en effet, sont assujettis aux mêmes règles que les forçats.

Un pénitencier leur est affecté, qui est celui de Saint-Jean-du-Maroni. Ils travaillent en commun, sous la garde des surveillants de l’Administration pénitentiaire ; ils sont payés à raison de vingt centimes par jour. Ils sont nourris et habillés tout comme leurs camarades forçats.

Tout au plus jouissent-ils de certains avantages.

Ainsi, au bout de quelques années de bonne conduite, ils peuvent obtenir le bénéfice de la relégation individuelle – alors, ils sont libres dans la Colonie, ainsi que les libérés. Mais c’est un leurre. Car bientôt ils demandent eux-mêmes, le plus souvent, à être réintégrés au pénitencier de Saint-Jean. Ne trouvant pas de travail, endurant la faim et les privations, ils préfèrent retourner sous la férule administrative[10].

Après cinq ans de bonne conduite et d’assiduité au travail, ils peuvent aussi être relevés de la relégation, ayant ainsi la possibilité de rentrer en France. Mais cette possibilité n’est réalisable qu’à la condition de posséder la somme nécessaire au voyage – et bien peu sont dans ce cas[11].

Ce sont donc autant d’épaves que l’on jette en liberté dans un pays où la main-d’œuvre ne trouve pas à s’employer.

Ce n’est pas que les ressources naturelles fassent défaut – elles abondent, au contraire. Mais les capitaux craignent tant de risques, quant à l’exploitation de ces richesses, que l’on préfère ne pas les engager.

D’autre part, si certaines exploitations sucrières et forestières ont recours à la cession de main d’œuvre pénale, les relégués sont exclus de cette faveur. Ils sont connus, en Guyane, sous le nom de pied-de-biche. En France, ce qualificatif est appliqué aux clochards, aux mendiants qui tirent les sonnettes et soulèvent le pied-de-biche symbolique fixé aux portes.

Ce qualificatif méprisant, indique bien que la grande majorité des relégués est une masse de pauvres diables dont le seul crime a été de tordre le cou à quelques poules ou d’avoir fait main-basse sur quelque saucisson.

C’est en vain qu’Albert Londres a lancé un éloquent plaidoyer en faveur de ces malheureux[12]. Les pouvoirs publics et les héritiers d’une jurisprudence périmée, sont demeurés sourds à l’appel de cette grande voix, dans laquelle s’incarnait celle de l’opinion publique.

[1] Note de Roussenq : Les médecins s’employaient à en secourir le plus grand nombre. Une salle spéciale était réservée à l’hôpital pour les libérés nécessiteux, qui contenait quinze lits. Ils allaient y passer une quinzaine de jours, par roulement.

[2] Sur le sujet voir Charles Péan, Terre de bagne (La Renaissance moderne, 1930), Le Salut des parias (Gallimard 1935) et Conquête en terre de bagne (Altis 1948).

[3] Une autre de ces exploitations se trouvait sur la commune de Remire-Montjoly. Sur le sujet, voir Michael Mestre, Du Mont Joly au Montravel: Archéologie d’un projet inachevé, Direction Culture, Jeunesse et Sports de Guyane (DCJS), 2021.

[4] Futaille : Tonneau pour le vin, les liqueurs.

[5] Note de Roussenq : J’ai assisté à cette scène, que j’ai essayé de rendre.

[6] Rajoutons que cette scène se déroule très certainement à la fin de l’année 1929 avant que Roussenq ne perçoivent des subsides du Secours Rouge International et se fasse bibliothécaire et écrivain public. Voir chapitre « Les beaux voyages ».

[7] Roussenq fait-il allusion à l’affaire Bouzy-Burkowsky dans laquelle il est malencontreusement impliqué en 1930/1931 ? Voir chapitre « Les beaux voyages ».

[8] Là encore, Roussenq parle par expérience.

[9] Loi sur la relégation des récidivistes date en réalité du 27 mai 1885. L’article 4 de cette loi définit les conditions de la relégation :deux condamnations aux travaux forcés ou à la réclusion (alinéa 1), une condamnation aux travaux forcés ou à la réclusion ET deux condamnations à plus de trois mois d’emprisonnement (alinéa2),quatre et non trois condamnations à plus de trois mois d’emprisonnement (alinéa 3), sept condamnations dont deux à plus de trois mois d’emprisonnement et cinq pour des faits estimés de moindre importance comme le vagabondage, l’infraction à interdiction de séjour, la pratique de jeux illicites sur la voie publique, la prostitution (alinéa 4). L’article 12 spécifie que la relégation est applicable après la dernière sanction subie. Nous sommes donc bien en présence d’une loi frappant d’une double-peine les multirécidivistes de la petite et moyenne délinquance votée à l’initiative du groupe opportuniste (les républicains modérés) à l’approche des élections législatives.

[10] Les relégués individuels n’ont jamais excédé plus de 10% de l’effectif total. Mais, comme le fait remarquer Jean-Lucien Sanchez dans l’interview qu’il donne au Jacoblog, le 29 mars 2014, « le ministère des Colonies donne des ordres à partir de la fin du XIXe siècle pour qu’un plus grand nombre de relégués soient admis à la relégation individuelle. Les relégués étant à la charge de son budget, le passage à l’individuelle lui permet d’effectuer de substantielles économies. Leur nombre atteint 826 en 1914 pour chuter brutalement, après la Première Guerre mondiale, à 400 individus, chiffre qui ne variera plus en moyenne jusqu’à la fin de l’application de la relégation en Guyane. » (http://www.atelierdecreationlibertaire.com/alexandre-jacob/2014/03/dix-questions-a-jean-lucien-sanchez/)

[11] Roussenq fait allusion à l’article 16 de la loi de 1885.

[12] Albert Londres, article « Chez les pieds-de-biche » dans Le Petit Parisien, 28 août 1923.

Tags: Albert Londres, alcoolisme, AP, dégrad, faim, Laville, libération, mendicité, rélégation, relégué collectif, relégué individuel, Roussenq, Saint Jean du Maroni, Saint Laurent du Maroni, travail

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail