Albert et Paul 2e partie

Le matricule 37664 n’était pas au programme de la visite des îles du Salut. Le commandant Masse a dû recevoir l’honorable reporter avec d’autant plus d’égards qu’il arrivait nanti d’une accréditation ministérielle. Il faut donc lui ouvrir toutes les portes. Londres vient voir Dieudonné et Marcheras ; il veut entrer dans une cellule de Saint-Joseph, il visite à l’occasion l’asile des fous mais, l’entretien qu’il a avec le commandant l’oriente vers la route de Roussenq dont il a pu compulser le dossier confirmant l’originalité du forçat. Il est certain qu’il a eu entre les mains une des trois lettres que Roussenq avait signées de son doigt maculé d’excrément[1]. Il n’en faut pas plus pour le convaincre d’un entretien avec l’homme enfermé. L’article parait dans Le Petit Parisien le 19 août 1923 :

« Roussenq L’« Inco »

Dans les cellules, à Cayenne, à Royale, à Saint-Joseph, je voyais toujours un nom soit gravé au couteau sur le bat-flanc, soit inscrit sur le mur, en couleur marron : Roussenq.

Parfois, une phrase : « Roussenq salue son ami Dain. »« Roussenq dit zut au gouverneur. »

Sur le tronc d’un manguier de Royale – ce qui prouvait que ce Roussenq était parfois en liberté – je lus : « Face au soleil, Roussenq crache sur l’humanité. » Quel était cet auteur de graffiti ?

Je demandai son dossier. Quand je voulu le prendre des mains du commis qui me l’apportait, je pliai sous le poids. Ce volume pesait bien dix kilos[2]. Il valait celui d’Hespel.

Je feuilletai la chose.

Motifs de punitions :

A excité ses camarades à l’hilarité par son bavardage continu pendant la sieste. – 30 jours de cachot.

Lacération complète de ses effets d’habillement. – 30jours de cachot.

N’a pas cessé, pendant la sieste, d’appeler les autres punis pour les obliger à causer avec lui. – 30 jours de cachot.

S’est catégoriquement refusé à se laisser mettre aux fers. – 30 jours de cachot.

S’est catégoriquement refusé à se laisser déferrer. – 30 jours de cachot.

A accusé un surveillant de lui avoir volé deux francs. – 30 jours de cachot.

A grimpé jusqu’au sommet des barreaux de sa cellule et déclaré qu’il en redescendrait quand il lui plairait. – 30 jours de cachot.

A forcé le guichet de sa cellule, passé sa tête et crié : « Une autre punition, s’il vous plaît ! » – 30 jours de cachot.

Bref, le transporté Roussenq (Paul), matricule 37664, né le 28 septembre 1885, à Saint-Gilles (Gard), condamné, le 5 mai 1908, par le conseil de guerre de Tunis, à vingt ans de travaux forcés, pour tentative d’incendie volontaire, outrages et voies de fait, a collectionné, pendant quatorze ans de bagne, 3 779 jours de cachot. C’est le record. Roussenq était l’as des révoltés.

– Roussenq, me dit le commandant Masse, est un cas curieux. C’est un hystérique du cachot. Il éprouve une volupté quand on le punit. Il écrivit une lettre en vers au ministre des Colonies pour lui vanter la douceur du cachot.

Ah ! douze ans sans ne rien faire !

Douze ans soustrait de la terre !

Ministre,

Tu crois que c’est sinistre ?

Non ! rouquin !

C’est plus beau que ton maroquin.

– Il ne faut pas tomber dans le faible des transportés, c’est faire leur jeu, reprit le commandant. Aussi, ces temps derniers, ai-je décidé, pour le punir, de ne plus punir Roussenq. Il appela les punitions de plus haut.

Il écrivit au gouverneur : « Je me contente de vous dire, à vous, gouverneur, que vous êtes un dégoûtant personnage. » La punition ne vint pas.

Il écrivit au directeur : « Lequel est le plus fainéant de nous deux, dites, descendant d’esclaves ? Lequel ? Moi, qui vous méprise et le dis, ou vous, qui n’êtes qu’un marchand de pommades avariées? J’en ai soupé de votre fiole, sale sac à tourbe, homme subgagé. Je vous emmène tous à la campagne, tous tant que vous êtes : directeur, procureur, gouverneur et toute la séquelle de sangsues et de ratés ! Ah ! vous faites un beau troupeau de vaches ! Charognards ! Tas d’ordures ! Êtres infects vomis par la nature en un moment de dégoût.

Je préfère ma place à la vôtre !

Signé : Roussenq. »

Une lettre…

Dans le dossier, j’avais trouvé une note du commandant Masse disant : « Ne pas s’occuper des écrits de Roussenq ; ne pas le punir serait, d’après moi, le meilleur moyen d’avoir raison de ses manières. »

– Eh bien ! en avez-vous eu raison ?

– Tenez, voici sa dernière lettre :

« Île Royale, 8 juin 1903[3].

Monsieur le Commandant,

Après quinze ans d’une lutte inégale, me sacrifiant pour une collectivité qui, dans son ensemble, n’en vaut pas la peine, je me rends compte que je ne puis plus continuer, mon organisme étant affecté jusque dans son tréfonds.

Comme le jouteur loyal qui, après un tournoi, tombe la face contre terre, je me déclare vaincu.

Je ne veux pas augmenter la durée de mes punitions, mais je redoute les moments de défaillance, la disposition du quartier spécial de Royale offrant trop de tentations.

Je demande comme faveur d’être transféré dans un cachot de la réclusion de Saint-Joseph, où le bavardage (seule infraction que j’appréhende à l’avenir) est impossible. Cette impossibilité est due à ce fait que les cachots de la réclusion ont de la résonance à cause des voûtes.

Ainsi s’opérerait mon relèvement, quoique tardif. Combien de fois une minute d’aberration, sitôt déplorée, m’a causé des mois et des années de souffrances !

Vous-même, chef d’une grande administration, vous élevant au-dessus des offenses d’un malheureux exacerbé par des misères sans nombre, lui avez maintes fois ouvert une éclaircie sur l’horizon.

C’est pourquoi, dans ma détresse, je me tourne vers vous. Je ne puis plus avaler mon pain, les jours de pain sec. J’ai 1 m 75 et je pèse 50 kilos. La misère physiologique se lit à travers mon corps. J’espère, malgré tout, arriver à subir les 150 jours de cachot qui me restent.

Si, pour une raison majeure, vous ne pouviez ordonner mon transfert, j’ai la prescience, malgré mes bonnes résolutions, que mon amendement serait impossible. Une parole est si vite dite !

Faites-moi mettre en réclusion, commandant, vous serez clément. »

– Clémence sinistre, dis-je.

– Oui. Cela vous frappe davantage parce que vous n’êtes pas habitué. Voyez-vous, le monde est fait de trois choses : le ciel, la terre et le bagne.

Dans le cachot avec Roussenq

L’après-midi, je fis armer le canot et repartis pour Saint-Joseph. Quand, en arrivant, je dis au chef de camp : « Je viens voir Roussenq », l’effarement le cloua au sol. On ne voit pas Roussenq. C’est comme si j’avais frappé à la porte de l’enfer, disant : « Je viens voir le diable. » Le diable existe, mais ne reçoit pas. Roussenq non plus. Mais l’ordre que je portais était formel.

Nous montâmes par un chemin rouge et glissant. Malgré les avertissements, je fis, à plusieurs reprises, plusieurs mètres à quatre pattes… la mer battait la petite île Saint-Joseph.

Le local disciplinaire. Nous y pénétrons. Nos pas réveillent la voûte. Ces portes de cachots ont définitivement l’air de dalles verticales de tombeaux. C’est ici qu’est Roussenq, dans cette rue de cachots inhabités, seul, comme il l’a demandé.

On déferre la porte. Elle s’ouvre.

Roussenq se dresse sur son bat-flanc et regarde. Il regarde quelqu’un qui n’est pas un surveillant, qui n’est pas un commandant, qui n’est pas un porte-clés.

La surprise est plus forte que lui ; il dit :

– Un homme !

On me laisse seul, selon l’ordre. Je pénètre dans le cachot. Roussenq en est à la période des dix jours de cachot demi-clair.

Il est ébloui comme si j’apportais le soleil.

– Ah ! bien ! fait-il ; ah ! oui !

– Quel âge avez-vous ?

– Vingt-trois ans de vie et quinze ans d’enfer, ce qui fait trente-huit.

Et, tout de suite :

– Je vais vous montrer mon corps. Il se mit complètement nu. Passant la main sur son ventre il dit : « La cachexie ! »

Il est si maigre qu’on dirait qu’il grelotte. Sur ses bras, dans son dos, sur ses jambes, sur la poitrine sont des marques comme des cicatrices de coups de lanière.

– Ce sont des coups de couteau.

– De qui ?

– De moi, pour embêter les surveillants. Ils faisaient une tête quand ils ouvraient le cachot et qu’ils me trouvaient en sang ! Et puis ça leur donnait de l’ouvrage.

– Vous touchez à la fin de vos tourments.

– C’est fini. Plus que cent cinquante jours. Maintenant, je rentre dans l’ordre.

– Vous êtes resté longtemps tout nu, mais on vous a redonné un pantalon.

– Je déchirais tous mes vêtements. J’étais un chien enragé.

Il est évident que lorsqu’un individu comme moi lacère ses effets systématiquement, on ne saurait fournir un aliment à ses dégradations. Mais j’ai ressenti suffisamment la souffrance du froid de cachot. Les nuits, je me frottais l’épiderme avec une brosse. J’en suis guéri à jamais. La douleur est le meilleur conseiller.

– Pourquoi meniez-vous cette lutte inégale contre l’administration ?

– Par goût. Je m’enfonçais dans le cachot comme dans le sommeil. Cela me plaisait diaboliquement. Quand le commandant Masse n’a plus voulu me punir, j’ai cru que je l’étranglerais. Et puis, je protestais au nom de tous les autres. Mais tous les autres – à part trois ou quatre – savez-vous ce que c’est ?

C’est de la vermine qui, plus vous l’engraissez, plus elle vous dévore. On ne me verra plus chercher des amis dans ce fumier.

Je me demande même comment je ferai quand je sortirai du cachot.

Je ne puis plus supporter la vie en commun.

– Vous vivrez à part.

– Je ne puis plus me souffrir moi-même. Le bagne est entré en moi ; Je ne suis plus un homme, je suis un bagne.

Il dit :

– Je ne puis pas croire que je fus un petit enfant. Il doit se passer des choses extraordinaires qui vous échappent.

Un bagnard ne peut pas avoir été un petit enfant.

Je finirai dans un requin

On s’assit tous les deux sur le bat-flanc.

– Enfin ! j’espère que je suis très malade. J’ai peut-être bien la tuberculose. J’ai assez avalé de cachets tuberculeux…

Oui, voilà. Quand un camarade « en tient » on le fait cracher dans des cachets. On colle et on garde ça. Puis on se présente à la visite. On dit : « Je suis tuberculeux. » Au bon moment on met le cachet dans sa bouche. On le perce d’un coup de dent et on crache pour l’analyse. Les médecins ont du travail avec nous !

Il ne voulait pas prendre le tabac que j’apportais.

– Non ! Non ! je ne veux plus commettre de faute.

– Pour ces paquets-là on ne vous dira rien.

Il les prit, disant :

– C’est que je veux sortir, sortir.

– Mais habillez-vous ! vous grelottez.

– Non ! on ne grelotte que la nuit.

Il me demanda :

– Je suis bien seul dans l’allée, n’est-ce pas ?

– Seul.

– Comme ça, je sortirai. Quand je sens des camarades près de moi, mon cerveau chavire. Il faut que je les provoque. Je me couperai la langue, mais je sortirai.

Il n’avait aucune commission à me confier. Il ne se rappelait plus le monde.

Je lui dis de pauvres mots d’homme libre qui ne parvinrent pas, j’en suis sûr, au fond de sa fosse.

Il me répondit :

– Oui, je finirai dans un requin, mais je veux revoir le soleil ! »[4]

Le Petit Parisien d’Élie-Joseph Bois avait misé sur le succès du reportage. Il ne s’était pas trompé en envoyant Albert Londres en Guyane. Les « quelques suggestions » publiées en conclusion le 6 septembre lancent un vrai débat sur la question du bagne et le désormais célèbre reporter gagne ses galons de redresseur de torts. Mais, à la différence d’un docteur Rousseau qui réclame sa suppression[5], Londres ne remet pas en cause l’institution bagne. Il préconise « un chambardement général », il suggère des réformes de fonds permettant d’humaniser le système : le forçat pourrait être payé par exemple ; il faudrait aussi abolir le doublage et éviter cette promiscuité qui pervertit les condamnés les moins dangereux ; l’institution du hamac, quelle que soit la classe du forçat, améliorerait sensiblement ses conditions de vie… Henri Béraud, son ami, est devenu directeur chez Albin Michel de la nouvelle collection « Les grands reportages » dont le premier volume sort à la fin de l’année 1923. La publication de l’enquête guyanaise sous forme de livre est un succès. Au bagne s’arrache dans toutes les librairies et relance la controverse. Londres a très légèrement remanié son texte et rajouté deux chapitres : « Une histoire », chapitre XIX[6], raconte celle du relégué Renouart refusant de payer 180 francs au surveillant X qui le surprend en train de braconner ; « J », au chapitre XXV[7], se plait à Saint-Laurent, il y trouve toute la matière première pour assouvir ses appétits pédophiles et homosexuelles. Le bagne corrompt et, avec Londres, il est devenu un sujet d’actualité. Le 17 janvier 1924, une commission interministérielle est chargée d’étudier les améliorations à apporter au régime de la transportation. Le sujet d’actualité est devenu parlementaire. La victoire du cartel des gauches lors des élections législatives des 11 et 25 mai 1924 amplifie le mouvement. Le Docteur Louis Rousseau consacre dix-neuf pages de son livre à l’analyse des six décrets du 18 juillet 1925[8]. Hormis quelques adoucissements apportés au régime disciplinaire, rien ne semble changer pour le médecin qui officia aux îles du Salut entre 1920 et 1922 :

« ils n’apportent aucun changement de principe à l’économie fondamentale du système dont le seul but est, en fin de compte, la perpétualisation de toutes les peines à temps. »[9]

Autrement dit, la France continue à rejeter en Guyane criminels et multirécidivistes de la petite et moyenne délinquance ; le bagne n’est pas supprimé, le doublage est maintenu. En 1948, Paul Roussenq décrit d’une manière radicalement différente les effets de ces décrets pour le journal grenoblois Les Allobroges :

« La retentissante enquête d’Albert Londres devait transformer du tout au tout la face des choses. Dès lors, les temps héroïques du Bagne étaient révolus. La punition de cachot, les fers, le pain sec étaient supprimés un peu plus d’un an après. De même, le couchage sur la planche. Le travail était rétribué, la nourriture améliorée. Le camp des Incorrigibles, ce super-enfer, n’était plus qu’un mauvais souvenir. Le régime de la Réclusion cellulaire fut grandement humanisé. Les réclusionnaires sortaient au travail et percevaient des suppléments de vivres. Ils pouvaient obtenir la libération conditionnelle dans des délais plus rapprochés. Enfin, les surveillants s’étaient assagis ; les revolvers ne sortaient plus des étuis pour un oui ou pour un non. De telles réformes, une amélioration aussi marquée de la situation des transportés, indiquaient suffisamment qu’il y avait quelque chose de changé. Un progrès en avant venait d’être fait, qui conciliait les exigences de la répression avec les devoirs de l’humanité (1925). » [10]

Il convient de nuancer fortement l’idée d’un effet Albert Londres sur la question du bagne. Le 17 juin 1938, le président de la République Albert Lebrun signe le décret-loi qui ordonne l’arrêt de la transportation. Le texte fait suite au rapport du président du conseil Edouard Daladier qui, le même jour, souligne l’échec latent de l’institution pénitentiaire et surtout l’image négative de la Guyane qui en découle. La relégation est maintenue mais les jours du bagne sont comptés. Il s’est écoulé quinze ans depuis les articles chocs d’Albert Londres. Nul doute en revanche que le bagne ait marqué profondément le reporter ; c’est ce qu’il écrit en conclusion de son livre :

« Je rêve encore chaque nuit de ce voyage au bagne. C’est un temps que j’ai passé hors la vie. Pendant un mois, j’ai regardé les cent spectacles de cet enfer et maintenant ce sont eux qui me regardent »[11]

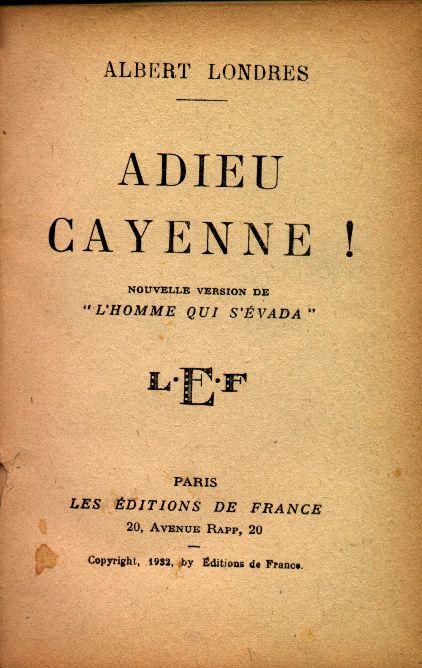

Comme un post-scriptum à Au bagne, L’Homme qui s’évada, publié une première fois en 1928 sous le titre Adieu Cayenne, finit d’enfoncer la plume dans la plaie bagne. Londres n’est pas retourné en Guyane, il est en 1927 au Brésil pour aller chercher Eugène Dieudonné de la bande à Bonnot et le ramener en France. Après un intense campagne mené par Albert Londres mais aussi Louis Roubaud et son avocat Me Moro Giaffierri, le décret ministériel du 29 août fait remise de l’obligation de résidence en Guyane et du restant de sa peine. L’anarchiste évadé depuis le 6 décembre 1926 s’est réfugié à Rio de Janeiro. La narration de la Belle de Dieudonné permet une nouvelle charge contre l’institution pénitentiaire. L’évasion est une chimère mais nombre de bagnards préfèrent risquer leur vie plutôt que rester en Guyane. La cavale de Dieudonné offre aussi tous les ingrédients du roman d’aventure. Celui-là est vrai, sinistre, dramatique, mais il finit bien pour Eugène Dieudonné[12]. Paul Roussenq n’apparait pas dans cet ouvrage. À ce moment, il croupit encore aux îles du Salut.

Seules deux lettres contenues dans son dossier font allusion à Albert Londres. Nous pourrions croire que le matricule 37664 ne lui accorde pas d’importance. Il n’en est rien. La lettre du 28 janvier 1925 adressée au ministre des colonies montre même qu’il est parfaitement au courant de l’effet du reportage du Petit Parisien et du débat parlementaire qui s’en suit. Il note la lenteur de la mise en place d’une réforme qui intervient – on l’a vu plus haut – au mois de septembre :

« Depuis l’enquête de M. Albert Londres, après que l’opinion publique se fut émue, après les belles promesses de réformes, d’améliorations, on pouvait supposer que la fabrique de déchets humains et de parias sociaux qu’est le bagne aurait de meilleurs rouages ; que par suite de nouvelles directives l’humanité et la justice ne seraient pas de vains mots. Il n’en a rien été. (…) Les bagnards de la Guyane se débattent dans une situation lamentable sans précédent. »[13]

Le 20 septembre 1926, Roussenq écrit encore au ministre des colonies. La plainte contre le médecin Étienne qui l’a reconnu non malade et qu’il a passablement injurié[14] mentionne Albert Londres. Le reporter aurait selon lui dévoilé un portrait de lui aux antipodes de celui établi par les rapports de l’AP[15]. Paul Roussenq a donc bien compris l’ampleur pris par le scoop guyanais d’Albert Londres. Les lettres qu’il peut écrire à sa mère manquent et auraient pu confirmer cela. Toujours est-il qu’il faut attendre son retour en France à la fin de l’année 1932 pour entrevoir une prise de position pour le moins ambiguë mais finalement pas si étonnante que cela. C’est le parti communiste français, par l’entremise du Secours Rouge International, qui orchestre son rapatriement et fait publier ses souvenirs en décembre 1933 sous le titre 25 ans de bagne aux éditions de La Défense :

« Je profite de l’évocation de sa personnalité, qui a sombré assez mystérieusement[16], pour marquer à cette place que l’article qu’il m’a consacré est plein de non-sens et d’insanités, que la plupart des propos qu’il me prête sont controuvés et qu’il a fait preuve en cela d’une imagination aussi fertile qu’abracadabrante. À quoi riment tous ces détails étrangers : cracher sur l’humanité, avaler des crachats de tuberculeux, nier avoir été un petit enfant ( !), avoir l’ambition de finir dans le ventre d’un requin etc…, etc… De grâce, n’en jetez plus ! »[17]

Le témoignage de Roussenq le rouge dans la centaine de meeting qu’il tient dans toute la France de janvier à août 1933 charge Albert Londres. Le journaliste ment éhontément ; il affabule ; il va jusqu’à inventer le bagnard s’automutilant. Pourtant son dossier de bagne corrobore les faits rapportés par le journaliste[18].

C’est le parti communiste seul qui a fait libérer Roussenq. Il ne peut y avoir d’autre secours possible ; l’influence du reporter petit bourgeois est d’autant plus intolérable au parti des masses prolétaires que l’on sait son propos anticommuniste à l’occasion de son reportage en Russie soviétique en 1920[19]. Mais le compagnonnage n’a qu’un temps et Roussenq rompt les relations avec le parti affilié à la Troisième Internationale dès janvier 1934[20]. Le propos de l’ancien bagnard change radicalement. De la condamnation, on passe à la justification. Les libertés prises par le reporter, les propos inventés, ont même leurs utilités pour édifier son lectorat :

« Cet article ne m’est pas seulement personnel, c’est aussi une synthèse, le résultat d’une étude psychologique extrêmement fouillée. Albert Londres m’a prêté des propos que je n’ai pas tenus – mais que j’aurais pu tenir en les extériorisant. Il a dit : « Je pénètre dans le cachot, Roussenq voit quelqu’un qui n’est ni un porte-clefs, ni un surveillant ; il s’écrie : un homme ». C’est à dire un homme libre qui n’est pas un garde-chiourmes. Il a dit aussi : « Aux abords du camp, L’Inco avait gravé sur l’écorce d’un arbre : « Face au soleil, Roussenq crache sur l’humanité ». Et c’est là qu’apparait, en pleine lumière, la géniale psychologie du grand reporter. Certes, je n’ai rien gravé de semblable, mais Londres, en m’attribuant cette paternité graffitique a voulu exprimer mon état d’âme dans une formule lapidaire.

Effectivement, mon état normal était celui d’un séquestré perpétuel, dans les cachots-tombes du quartier disciplinaire. D’abord, la société m’avait exclu de son sein – et pourquoi ? Ensuite, les séides du bagne me tenaient sous leur coupe coercitive parce qu’ils voyaient en moi un témoin gênant de leurs forfaits quotidiens. Alors, lorsque par hasard et pour peu de temps, je me trouvais à l’air libre et que je voyais enfin briller le soleil, je ne pouvais que maudire cette société inhumaine et barbare qui me traitait de la sorte.

Et lorsqu’à la fin de son article, l’illustre disparu note : « Il avait oublié le monde… » Il me dit : « Je finirai dans un requin mais je veux revoir le soleil ! », quel univers de sentiments dans ces deux phrases dont la dernière est apocryphe ! Oui, dans la pensée d’Albert Londres, j’avais oublié le monde depuis tant d’années que j’en étais retranché. »[21]

Albert Londres le menteur devient Albert Londres le sauveur et même « l’ami » Albert Londres[22]. Comme l’action du Dr Rousseau, Roussenq va jusqu’à élever l’œuvre journalistique d’Albert Londres au rang d’apostolat dans un poème qu’il adresse à sa fille Florise en 1946[23]. Il apparait alors évident que Roussenq n’est désormais plus un inconnu médiatique et que le papier d’Albert Londres en le popularisant ouvre la voie à des changements de situation. C’est ce que Roussenq admet lui-même en 1937 tout en décrivant l’impact du reportage auprès de l’AP en Guyane :

« Je n’oublie pas cependant qu’ Albert Londres ce grand découvreur, cet homme de bien qui s’est penché sur tant de misères humaines, a fait connaître mon cas extraordinaire au monde civilisé, en même temps qu’il a dénoncé vigoureusement et avec une maîtrise inégalée, les incroyables horreurs du bagne et c’est grâce à lui initialement que j’ai recouvré la liberté. (…) Lorsque les articles du Petit Parisien arrivèrent en Guyane, ce fut un beau tapage ! Administrateurs et sous-ordres n’en revenaient pas: ils étaient suffoqués. Il fallait voir leur rage, entendre leur propos, la façon dont il vitupéraient Albert Londres « ce pique-assiette qui les avait joués » clamaient-ils… »[24]

Paul Roussenq est désormais un célébrité du bagne. Sa vie de bagnard récalcitrant et enfermé en est-elle changée ? La narration de son cas a ému l’opinion publique à n’en point douter. L’AP retient 17 francs 77 centimes sur la somme de 20 francs qu’une dame Bourgeois de Paris lui a envoyé en soutien en septembre 1923 ; Roussenq étant débiteur de frais de timbre. Il escomptait le 1er octobre profiter de ce don pour cantiner du chocolat[25]. Vingt-cinq jours plus tard, le ton de la lettre adressée au directeur de l’AP est des plus vindicatif. Pour lui, l’utilisation faite du secours envoyée par la lectrice du Petit Parisien est illégale ; il l’assimile en conclusion à un casus belli :

« P.s- Depuis cinq mois, j’étais tranquille, c’est vous qui me jeter de nouveau dans la bataille »[26]

La commission disciplinaire du 12 décembre 1923 le punit doublement pour cette lettre ; il écope d’abord de 30 jours de cachot pour « avoir employé le ton impertinent et menaçant », puis de 15 jours supplémentaire pour « réclamation non fondée ». Lors de cette séance, il prend aussi 15 jours pour avoir fumé pendant la corvée et 30 jours pour avoir arraché une planche de son lit et s’en être servi pour défoncer le mur de son cachot[27]. Le mois suivant, le schéma provocation – punition se reproduit : 30 jours de cachot pour « réclamation non fondée faite dans des termes injurieux au chef de l’administration pénitentiaire » et 30 jours supplémentaires pour avoir insulté le surveillant qui faisait l’appel aux locaux disciplinaires[28]. La machine à punir n’est pas réenclenchée pour autant ; il fut attendre la fin de l’année 1924 pour voir tomber une nouvelle punition[29]. Le nombre de jour passés en cachot et cellule ne fait même que baisser. Rappelons que Roussenq passe de 315 jours en 1923 à 150 en 1924 et à 75 en 1925[30] !

Depuis le 12 août 1923, le gouverneur Charles Jean Chanel remplace l’éphémère Jules Edgard Canteau qui avait accueilli Albert Londres à bras ouverts. Le cas Roussenq interpelle le haut fonctionnaire et sa pédagogie semble fonctionner. L’homme puni, sorti du cachot par décision du gouverneur, se tient tranquille, travaille en corvée et dort en case. Il passe même à la deuxième classe des transporté le 1er avril 1925[31] et la grâce présidentielle du 10 octobre suivant vient couronner son nouveau comportement. Il lui est fait remise de cinq ans de travaux forcés et est désormais libérable en 1931 et non plus en 1936. En 1926 Chanel quitte ses fonctions et est remplacé par Gabriel Henri Joseph Thaly. Dans le même temps, le commandant Masse retrouve la direction des îles du Salut. Pour Roussenq le conflit recommence et le nombre de jours de cellule explose : 323 jours en 1926 ! Le 6 avril de cette année, Roussenq est rétrogradé à la 3e classe des transportés et est classé aux incorrigibles[32]. Pour le bagnard, la faute est forcément imputable aux pressions exercées par la commandant Masse. La plainte contre lui, que Roussenq écrit au ministre des colonies peu de temps avant son classement aux Incos, le 19 mars 1926, fait ainsi le parallèle avec le gouverneur Chanel tout en dénonçant des détournement de café aux îles. Elle se lit comme un réquisitoire :

« Le Commandant Masse, animé d’une haine particulière à mon égard, avait libellé un factum outrancier pour me desservir auprès du Directeur – où il me traite notamment de « monstre » !!! Le Chef de l’Administration qui, tout de même, ne prend pas des vessies pour des lanternes, n’a pas manqué de s’apercevoir de ce parti-pris manifeste. Lorsque le Commandant Masse est revenu aux îles – chassé ignominieusement de son poste de Cayenne par M. le Gouverneur Chanel qui lui adressa publiquement les épithètes les plus cinglantes (voyer le dossier des trafics de la boulangerie pénitentiaire de Cayenne) – il me dit : « Vous êtes donc le protégé du Gouverneur ! » et de suite me fit créer des ennuis. A ce moment (juillet 1925) j’avais dix-huit mois de bonne conduite. Un mois plus tard, M. Masse conservait par devers lui une lettre adressée par ma mère à M. le Gouverneur. En ayant informé ce dernier, la haine de M. Masse à mon égard ne fit que s’accentuer. Lui et ses auxiliaires autorisés se sont chargés de me remettre à nouveau dans une voie où ils m’ont poussé. (…) A la séance de a Commission du 24 février, ayant protesté contre l’inexécution du paragraphe premier du décret du 18 septembre 1925, article 6, M. Masse m’a déclaré : « Ceux qui ont fait ces règlements sont des idiots ! » (…) Il n’y a pas que la population pénale qui soit scandalisée que l’on maintienne à la tête d’un pénitencier – pour représenter la Loi, l’Honneur, la Morale, la Probité – un fonctionnaire qui depuis longtemps devrait être rayé des cadres. »[33]

Bien évidemment, aucune suite n’est donnée à la réclamation de Roussenq. Elle illustre une combativité qui ne s’est pas émoussé. Loin de là et c’est même ce que suggère le commandant Masse le 23 août 1925 après une plainte de Roussenq contre le surveillant Beveraggi :

« Roussenq est méchant et hargneux ; il accuse sans sujet, sans raison même de vengeance, uniquement par volupté. C’est en l’espèce une sorte de satyre dont il a d’ailleurs un peu le physique. Aucun geste de bienveillance, aucun acte de bonté n’a pu jusqu’ici le réduire. »[34]

L’affaire Beveraggi est révélatrice ; le surveillant est chargé des jardins de l’île Royale et la nomination de Roussenq au poste de commis aux écritures du dit jardin, à la place du forçat Chevalier, vient contrecarrer ses trafics. On imagine volontiers Roussenq refuser de fausser les livres de compte pour arranger le détournement organisé. Au bout d’un mois, Roussenq est renvoyé parce qu’il a pris un radis rave pour sa soupe sans autorisation. Beveraggi peut recommencer à couler de plus belle fruits et légumes à son profit. Le 17 août 1926, Roussenq récidive ; Beveraggi ferait, en plus de son poste, fonction de gestionnaire et les détournements se sont amplifiés :

« Chaque jour ce surveillant emporte ou fait emporter chez lui une chose ou une autre : viande fraiche, lard, légumes secs, café, sucre, riz, pétrole, savon, etc. tout y passe, y compris le vin. Depuis qu’il a cette mine d’or, le surveillant Béveraggi (à l’abri de tout contrôle) vit aux frais de la princesse et envoie sa solde entière en France. (…) Tout de même, M. Béveraggi et sa smala[35], ne vivent pas de l’air du temps et d’eau claire. Car pour lui – comme pour beaucoup d’autres de sa trempe – voler l’Etat c’est ne voler personne. »[36]

Le 19 août, l’adjoint au commandant, Ferrandi, s’insurge contre une dénonciation calomnieuse du forçat « qui a voulu porter atteinte à l’honnêteté de l’agent mis en cause. »[37] Le 23 août, le commandant Masse émet l’idée d’un passage devant le TMS. Roussenq se voit gratifier de 60 jours de cellule en commission disciplinaire : « réclamation non fondée »[38]. Beveraggi ne sort pas indemne de la polémique lancée par Roussenq. Le 21 août, le surveillant principal, chef de centre de l’île Royale, relève lui aussi les allégations mensongères et diffamatoires de Roussenq. Mais il note aussi le peu d’ardeur et d’activités déployées par le surveillant mis en cause. Il n’est pas assez productif. Il demande que Beverragi soit évincé du poste de commis aux cultures et renvoyé à la surveillance générale[39].

L’attitude vindicative adoptée depuis l’arrivée du commandant Masse réenclenche donc le cycle provocation – guerre épistolaire – répression. Roussenq contrôle-t-il ses pulsions ? Rien n’est moins sûr mais il est notable que l’état de conflit qui lui permet de se singulariser atteint un nouveau sommet en septembre 1926. Roussenq est passé à l’agression verbale. Le 4 de ce mois, il agonit d’injures le surveillant Moïse Giudicelli ; le 20 c’est au tour du médecin major de 1e classe Étienne. Pour le 1er qui l’aurait violenté : « Voleur, sale con, enculé, vache fumier, crétin, buveur de sang »[40] ; pour le second qui aurait refusé d’examiner ses selles sanguinolentes alors qu’il souffrait d’une rectite : « charognard, fumier, saloperie, sale individu »[41].

Direction Saint-Laurent-du-Maroni. Le 16 mai 1927, Roussenq présente sa défense tout seul devant le TMS ; son mémoire écrit quatre jours plus tôt minimise les faits tout en les reconnaissant ; Roussenq cherche à orienter le tribunal vers des circonstances atténuantes puisque sa réaction ne serait que la conséquence des pressions subies depuis le départ du gouverneur Chanel et le remplacement du commandant Cruccioni par le commandant Masse[42]. Roussenq écope de un an d’emprisonnement. Retour aux îles du Salut avec une peine somme toute légère.

Mais l’homme est fatigué, usé même s’il se permet quelques facéties par-ci par là comme le 20 mai 1927 où il a obligé le surveillant faisant l’appel à prononcer plusieurs fois son nom pour qu’il puisse répondre benoitement : « qui m’appelle ? »[43] Le 21 juin, Roussenq est classé aux travaux légers permanents pour cause de « mauvais état général » et « misère physiologique »[44] et le 8 octobre, il est mis en liberté conditionnelle suivant l’arrêté du gouverneur du 24 septembre[45]. Le 7 novembre, Paul Roussenq est déclassé des incorrigibles[46]. Le bagnard se serait-il calmé ? L’apaisement, outre la suite d’un physique usé par des années de claustration, pourrait tout aussi bien être imputable à une libération désormais envisageable depuis qu’en métropole son capital de sympathie ne fait que croître. Il faut faire sortir le forçat Roussenq de son enfer.

[1] Voir chapitre « Guerre épistolaire ».

[2] Le poids du dossier passe à cinq kilogrammes dans la version livre, Au bagne, publiée à la fin de l’année 1923. Les dossiers H1523 et H5259 conservés aux Archives Nationales de l’Outre-Mer d’Aix-en-Provence atteignent alors effectivement ce poids !

[3] Erreur d’impression certainement, il s’agit bien d’une lettre de 1923 et non 1903.

[4] Albert Londres, article « Roussenq l’« Inco » » dans Le Petit Parisien, 19 août 1923.

[5] Pour le Docteur Rousseau, la suppression du bagne est même la première étape d’une refonte générale du système pénitentiaire : « La suppression du bagne guyanais ne peut donc être que la première tranche d’un vaste programme de rénovation pénitentiaire dans lequel la prophylaxie du crime sera envisagée et le sauvetage des enfants en danger moral basé sur leur instruction et non leur exploitation. » dans Un médecin au bagne, Fleury, 1930, p.356.

[6] Albert Londres, Au bagne, Albin Michel, 1923, p.193-195.

[7] Albert Londres, Au bagne, Albin Michel, 1923, p.245-247.

[8] – Décret du 30 septembre 1925 relatif au régime des condamnés aux travaux forcés entre leur condamnation et leur embarquement pour les lieux de transportation

– Décret du 18 septembre 1925 relatif au régime disciplinaire des établissements de travaux forcés aux colonies

– Décret du 18 septembre 1925 fixant le régime des libérés astreints à résider dans les colonies affectées à la transportation

– Décret du 18 septembre 1925 concernant l’emploi de la main-d’œuvre des condamnés aux travaux forcés

– Décret du 18 septembre 1925 remplaçant le décret du 5 octobre 1889 sur les pénalités à appliquer aux condamnés aux travaux forcés internés dans les colonies pénitentiaires

– Décret modifiant et complétant le décret du 16 février 1878 portant création à la Guyane française d’une direction de l’administration pénitentiaire

Il y a un septième décret mais il ne concerne pas directement le bagne :

– Décret portant réduction de l’effectif de gendarmerie de la Guyane.

[9] Docteur Louis Rousseau, Un médecin au bagne, Fleury, 1930, p.43.

[10] Paul Roussenq, article « Mes tombeaux » dans Les Allobroges, n° 1302, mardi 2 mars 1948.

[11] Albert Londres, Au bagne, Albin Michel, 1923, p.280.

[12] Dieudonné semble prendre ses distances avec l’anarchie à son retour en France même s’il participe en 1928 à la campagne de libération de son camarade Paul Vial. Il vit aisément de son métier d’ébéniste, faubourg Saint-Antoine à Paris. En 1930, il publie La vie des forçats aux éditions Gallimard. Le livre est préfacé par Albert Londres.

[13] ANOM H1523, lettre au ministre des colonies, 28 janvier 1925.

[14] Ce qui l’envoie directement devant le TMS, nous y revenons plus bas.

[15] ANOM H1523, lettre au ministre des colonies, 20 septembre 1926.

[16] Roussenq fait allusion à la mort d’Albert Londres dans le naufrage du Georges-Philippar le 16 mai 1932 au large de la corne de l’Afrique.

[17] Paul Roussenq, 25 ans de bagne, Édition La Défense, décembre 1933, p.12.

[18] Voir chapitre « Délices du cachot c’est à vous que j’aspire ».

[19] Voir plus haut.

[20] Voir chapitre « A working class hero is something to be ».

[21] Paul Roussenq, article « Mes tombeaux » dans Les Allobroges, n° 1302, mardi 2 mars 1948.

[22] René Louis Lachat, article « Toi Roussenq « L’Inco » » dans Le Petit Dauphinois, 6 mars 1937.

[23] Voir chapitre « Roussenq, reprends ton luth ! »

[24] Paul Roussenq, article « Le visage du Bagne », chapitre XIX « Albert Londres au bagne », dans La Bourgogne Républicaine, 10 et 11 juillet 1937.

[25] ANOM H5259, lettre au directeur de l’AP, 1er octobre 1923.

[26] ANOM H5259, lettre au directeur de l’AP, 26 octobre 1923.

[27] ANOM H5259, billets de demande de punition et commission disciplinaire du 12 décembre 1923.

[28] ANOM H5259, billets de demande de punition et commission disciplinaire du 5 janvier 1924.

[29] ANOM H5259, le 30 décembre 1924 la commission disciplinaire lui inflige 30 jours de cachot pour avoir encore arraché les planches de son lit de camp et fait un trou de 60 cm dans le mur de son cachot.

[30] Voir chapitre « Délices du cachot c’est à vous que j’aspire ».

[31] ANOM H1523, nomination de Roussenq à la 2nde classe, 1er avril 1925.

[32] ANOM H1523, depuis la suppression du chantier de Charvein, le classement aux incorrigibles envoie le bagnard sur les îles du Salut ou sur le chantier Godebert. Roussenq ne peut-être désinterné des îles en vertu de son classement A.

[33] ANOM H5259, lettre au ministre des colonies, 19 mars 1926.

[34] ANOM H5259, rapport du commandant Masse, 23 août 1926.

[35] soit une femme et six enfants.

[36] ANOM H 5259, lettre au gouverneur, 17 août 1926.

[37] ANOM H5259, rapport de Ferrandi, adjoint au commandant, 19 août 1926.

[38] ANOM H5054, jugement TMS 16 mai 1927, relevé des punitions disciplinaires.

[39] ANOM H5259 rapport du surveillant principal, chef de centre de l’île Royale, 21 août 12926.

[40] ANOM H5054, jugement TMS 16 mai 1927, interrogatoire de Paul Roussenq, 16 mai 1927.

[41] ANOM H5054, jugement TMS 16 mai 1927, procès-verbal établi le 20 septembre 1926 par le surveillant Bastien Andarelli.

[42] ANOM H5054, jugement TMS 16 mai 1927, mémoire de défense fait à Saint-Laurent-du-Maroni le 12 mai 1927.

[43] ANOM H5259, demande de punition, 27 juin 1927.

[44] ANOM H5259, billet de classement aux travaux légers permanent, 21 juin 1927.

[45] ANOM H5259, dossier d’instruction pour la libération conditionnelle, accordée à Cayenne le 24 septembre 1927.

[46] ANOM H5259, arrêté ministériel du 25 octobre 927.

Tags: Albert Londres, Albin Michel, AP, Beveraggi, cachot, Chanel, commandant Masse, commission disciplinaire, Dain, Florise Londres, Henri Béraud, île Royale, île Saint Joseph, îles du Salut, le Petit Parisien, médecin Étienne, Moro Giafferi, Paul Roussenq, PCF, Rousseau, SRI, TMS

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail