|

|

|

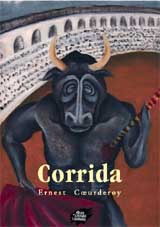

CŒURDEROY Ernest

Corrida

Madrid, 1853

« Qu’un homme pose en tribun dans l’enceinte d’une assemblée ; cela se voit tous les jours, c’est original mais parlementaire.

Qu’on s’inscrive pour l’émancipation du sexe faible, c’est galant et bien porté (...) et Dieu merci ! il est encore de fort jolies femmes qui savent être reconnaissantes. Qu’on s’intéresse au sort des enfants, l’on peut invoquer le témoignage de Saint Vincent de Paul qui les recueillit(...) Mais que l’on fasse appel à la sentimentalité des hommes en faveur des bêtes les plus grosses et les plus sauvages, qu’on ait de la sympathie pour les souffrances d’un taureau ; il faut être, pour cela, dépourvu de bon sens (...)

Je sympathise avec le taureau ; c’est bête, mais c’est juste. Je revendique pour lui parce qu’il ne parle pas notre langue, parce que nous pouvons prétendre que nous ne comprenons pas ses mugissements de douleur. »

précédé de

Ernest Cœurderoy, poète, anarchiste

Alain Thévenet

suivi de

Les pieds dans le plat

Yves Bonnardel

« On ne peut bien observer le génie d’un peuple que dans les grandes manifestations de sa vie publique. En France, il faut voir une révolution ; en Suisse, une fête civique ; en Angleterre, une course au clocher ; en Italie, les musées et les théâtres remplis de foule ; en Espagne, la corrida de toros.

Si l’homme se dépouille facilement de son caractère devant les exigences du progrès, la nation résiste davantage. Chacune de ses fêtes tient par des racines profondes à ses traditions et à ses tendances. Appartenant à tout le monde, les solennités nationales ne sont la propriété de personne ; le temps seul peut en faire justice lorsqu’elles sont tombées en désuétude. De là vient que longtemps après que les usages de la vie quotidienne ont été effacés, les langues altérées et les costumes déchirés, les fêtes du peuple se conservent encore comme un témoignage que peut consulter l’histoire, et comme un culte que la génération présente accorde à celles qui l’ont précédée.

C’est ce qui arrive pour l’Espagne entraînée, depuis quelque temps, à toute vitesse, sur la pente rapide que la civilisation parcourt. Tandis que le vent de la révolution balaie sans pitié ses mœurs, sa langue, ses costumes, ses chants et ses danses, ses fêtes tauromachiques se conservent très brillantes encore.

En effet, tout le caractère espagnol est là. La corrida, c’est la grande réjouissance, mille fois plus précieuse au cœur du peuple que les préoccupations politiques qu’il dédaigne, que les bals, le théâtre et les processions religieuses qui tiennent à peine le second rang dans ses distractions les plus chères.

Pour assister à une course, l’ouvrier se passe de manger tout un jour, il vend ses habits, laisse jeûner sa famille, oublie tout. La vertu la plus farouche ne sait pas résister à l’attrait d’un billet gracieusement offert. Le vieillard s’y fait porter, et la mère y conduit ses enfants dès qu’ils peuvent se soutenir. Ce jour-là, point d’intérêts, d’affaires, d’amitiés ou de plaisirs qui tiennent ; pendant les quatre heures que dure la funciòn, il semble que le cœur de la capitale se soit retiré de son centre pour aller battre de toute sa force dans un cirque, à l’extrémité des faubourgs.

Le vrai roi de ce pays, c’est l’homme qui sait le mieux enfoncer l’épée longue entre les épaules de la bête ; le vrai trône, c’est le cadavre du taureau. Aux matadores fameux, à Montes, Cuchares et Chiclanero, les sympathies du public, les faveurs de l’opinion, les sentiments les plus tendres, de royales obsèques, et des noms que la postérité répétera lorsqu’elle aura perdu la mémoire de tous les autres.

Je suis convaincu que le plus sûr moyen de soulever une révolution en Espagne serait de prohiber les courses de taureaux. Ce peuple supportera tout : la misère, la faim, le choléra, sept années de guerres civiles atroces, des commotions et des épreuves sans fin. Mais malheur au gouvernement qui porterait la main sur les plaisirs et le luxe qui sont l’âme de sa vie !

C’est qu’il faut bien l’avouer, quelqu’adversaire qu’on soit de ces divertissements sanguinaires, aucun spectacle au monde ne peut donner une idée de la magnificence d’une course de taureaux dans la très héroïque capitale des Espagnes ; aucun ne peut faire naître dans l’âme humaine d’émotions plus fortes, plus terribles ; le grand génie de Shakespeare ne rêva pas de drame plus fécond en péripéties. »

|

|

|

|

|

|